ヘビメタパパの書斎 › A

スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2019年08月23日

個性×個性

個性。

他のバンドと一線を画していくために必要な要素でしょう。

が、この「個性」と別の「個性」をうまくミックスするのは意外と難易度が高かったりする。

プロフェッショナルが集うからこそ、よく見られる光景だ。

ANGRA [Omni]

ブラジリアンメロディックヘヴィメタルバンドによる、9枚目のアルバムになるでしょうか。

2018年リリース。

先日、亡きアンドレ・マトスの記事を書いたことも記憶に新しいところです。

アンドレ・マトスで3枚。

エドゥ・ファラスキで4枚。

そして元RHAPSODYのファビオ・リオーネがゲストヴォーカルから正式ヴォーカルとして加入して2枚目。

強烈な個性を持つヴォーカリスト、そして強烈な個性を持つバンド。

どうしたって「元RHAPSODY」であり、「イタリアンメタルの象徴」とも言えるファビオ。

そしてブラジリアンメタルの礎を築いてきたと言えるANGRA。

この組み合わせ、どっちも大好きなのに当初は全く馴染めなかった。

N極とS極が相反するかのような。

水と油のような。

これ、うまく溶け込めることはないんじゃないか、と。

むしろ(当時存命だった)アンドレ・マトスを戻してくれ、と。

何度そう思ったことでしょうか。

が。

ファビオが加入してからANGRAのライブを見る機会があった。

そのときに、

「あれ‥アンドレ・マトス時代の曲が思ったよりフィットしてる」

「大好きなHOLY LANDアルバムの曲が、あまり違和感ない」

という意外な感覚を得てから、徐々に受け入れられるようになってきた。

そのライブを経てリリースされたこのアルバム。

バンドのキーマンだったキコ・ルーレイロがMEGADETHに加入し、改めて真価を問われる作品になりました。

オープニングを飾る[Light Of Transcendence]。

ファビオ時代のANGRAの代表曲になっていってくれるであろう高揚感。

彼らが最も得意とする、いかにもANGRAらしい疾走感、シンフォニックなアレンジ、心地よいリズムチェンジ。

劇的かつ壮大なオーケストレーションパートは背筋が震える思いです。

曲全体も素晴らしいのですが、幾重にも積み重なった彼らのパーツ、その一つ一つが強靱で、そのパーツパーツを楽しめる曲に仕上がっています。

だから飽きない。王道ながらも新しいのだ。

[Travelers Of Time]は、これまた彼ららしいトライバルな空気が印象的なミディアムチューン。

サビでの飛翔感はファビオの魅力が伝わってきます。

穏やかに響く美しいパート、ARCH ENEMYのアリッサがゲストヴォーカルを担う咆哮パート、勇壮なファビオのパートが複雑に絡み合う[Black Widow's Web]も印象的。

テクニカルかつ、時にプログレッシヴな雰囲気を醸しだします。

バラードでありながら、芯の強さが光る[The Bottom Of My Soul]。

ややオリエンタルな空気に彩られた色彩が美しく、そして強さを感じる曲です。

[War Horns]のスピード感、そして間奏に飛び込む前のファビオの「GO!!」がたまりませんね。

[Magic Mirror]はこれまでになかったタイプの曲でしょうか。

個人的にShadow Galleryを思い出してしまった、プログレッシヴなタイプの曲ですね。

ラストを締めるのは組曲形式となった [Omni - Silence Inside] ~ [Omni - Infinite Nothing]。

心地よいエンディング感を演出してくれます。

ファビオが加入して2作目ということで、正直なところまだ慣れない。

ファーストインプレッションはどうしても彼の声が飛び込んでくる。

が、ジックリと聞けば聞くほど、ANGRAの魅力はファビオに負けていない。

ANGRAはANGRAなのだ。

完全に融合しているとはまだ思えませんが、ファビオの魅力がサウンドを牽引する魅力、バンドがファビオという武器を得て邁進する底力。

両方が楽しめるという意味では実に幅広いアルバムだなと思います。

Angra - Light of Transcendence

他のバンドと一線を画していくために必要な要素でしょう。

が、この「個性」と別の「個性」をうまくミックスするのは意外と難易度が高かったりする。

プロフェッショナルが集うからこそ、よく見られる光景だ。

ANGRA [Omni]

ブラジリアンメロディックヘヴィメタルバンドによる、9枚目のアルバムになるでしょうか。

2018年リリース。

先日、亡きアンドレ・マトスの記事を書いたことも記憶に新しいところです。

アンドレ・マトスで3枚。

エドゥ・ファラスキで4枚。

そして元RHAPSODYのファビオ・リオーネがゲストヴォーカルから正式ヴォーカルとして加入して2枚目。

強烈な個性を持つヴォーカリスト、そして強烈な個性を持つバンド。

どうしたって「元RHAPSODY」であり、「イタリアンメタルの象徴」とも言えるファビオ。

そしてブラジリアンメタルの礎を築いてきたと言えるANGRA。

この組み合わせ、どっちも大好きなのに当初は全く馴染めなかった。

N極とS極が相反するかのような。

水と油のような。

これ、うまく溶け込めることはないんじゃないか、と。

むしろ(当時存命だった)アンドレ・マトスを戻してくれ、と。

何度そう思ったことでしょうか。

が。

ファビオが加入してからANGRAのライブを見る機会があった。

そのときに、

「あれ‥アンドレ・マトス時代の曲が思ったよりフィットしてる」

「大好きなHOLY LANDアルバムの曲が、あまり違和感ない」

という意外な感覚を得てから、徐々に受け入れられるようになってきた。

そのライブを経てリリースされたこのアルバム。

バンドのキーマンだったキコ・ルーレイロがMEGADETHに加入し、改めて真価を問われる作品になりました。

オープニングを飾る[Light Of Transcendence]。

ファビオ時代のANGRAの代表曲になっていってくれるであろう高揚感。

彼らが最も得意とする、いかにもANGRAらしい疾走感、シンフォニックなアレンジ、心地よいリズムチェンジ。

劇的かつ壮大なオーケストレーションパートは背筋が震える思いです。

曲全体も素晴らしいのですが、幾重にも積み重なった彼らのパーツ、その一つ一つが強靱で、そのパーツパーツを楽しめる曲に仕上がっています。

だから飽きない。王道ながらも新しいのだ。

[Travelers Of Time]は、これまた彼ららしいトライバルな空気が印象的なミディアムチューン。

サビでの飛翔感はファビオの魅力が伝わってきます。

穏やかに響く美しいパート、ARCH ENEMYのアリッサがゲストヴォーカルを担う咆哮パート、勇壮なファビオのパートが複雑に絡み合う[Black Widow's Web]も印象的。

テクニカルかつ、時にプログレッシヴな雰囲気を醸しだします。

バラードでありながら、芯の強さが光る[The Bottom Of My Soul]。

ややオリエンタルな空気に彩られた色彩が美しく、そして強さを感じる曲です。

[War Horns]のスピード感、そして間奏に飛び込む前のファビオの「GO!!」がたまりませんね。

[Magic Mirror]はこれまでになかったタイプの曲でしょうか。

個人的にShadow Galleryを思い出してしまった、プログレッシヴなタイプの曲ですね。

ラストを締めるのは組曲形式となった [Omni - Silence Inside] ~ [Omni - Infinite Nothing]。

心地よいエンディング感を演出してくれます。

ファビオが加入して2作目ということで、正直なところまだ慣れない。

ファーストインプレッションはどうしても彼の声が飛び込んでくる。

が、ジックリと聞けば聞くほど、ANGRAの魅力はファビオに負けていない。

ANGRAはANGRAなのだ。

完全に融合しているとはまだ思えませんが、ファビオの魅力がサウンドを牽引する魅力、バンドがファビオという武器を得て邁進する底力。

両方が楽しめるという意味では実に幅広いアルバムだなと思います。

Angra - Light of Transcendence

2019年06月13日

音楽は、一期一会。

音楽は一期一会だ。

一つの出会いが自分の人生を大きく左右したり、一つタイミングを逃すともう二度とその機会は訪れなかったりする。

そして離別はいつも突然だ。

私の人生を変えたといってもいいアーティスト、アンドレ・マトスが急逝してしまいました‥。

アンドレ・マトスの歴史の中で、ヘヴィメタルシーンとして最も影響が大きかったであろうバンド、ANGRA。

ANGRAの創始者でありキーマンでありフロントマン。

私にとってANGRAがどれだけ大切だったか。

このブログの一番最初の記事もANGRA。

そこから毎年、ブログの「周年」の節目には毎回ANGRA。

そのくらい、私にとって欠かせない存在でした。

私とマトスの出会いは、ANGRAの前に(一部で)大きな話題となったVIPER。

当時、ヘヴィメタル産出国としてはマイナーだったブラジルからの新星。

このVIPERの名作[Theatre of Fate]がリリースされたのが1989年。

同じくブラジリアンメタルの代表格であるSepulturaの出世作となった[ARISE]が1991年。

まさにブラジリアンメタルの夜明けを告げたバンドだったと言えるでしょう。

まだまだ青臭さを残しつつも、マトスの才能の芽吹きは充分に感じられる名作。

クラシカルなメロディ、重厚なコーラス。

[Prelude to Oblivion]の華麗さ&美しさは、今も褪せることはありません。

そして、ANGRA結成。

VIPERで充分に「すげぇ」と思っていた私は、ANGRA結成と聞いても「ふーん。まぁ、VIPERは越えられないでしょ」と舐めていた。

が。

オープニングの重厚なイントロダクション[Unfinished Allegro]からのヘヴィメタル史に残る名曲[Carry On]。

この曲を流れを初めて聞いたときの衝撃は、言葉にできない。

言葉にできないけど、多くのヘヴィメタルファンが同じ衝撃を受けたことだと思います。

アルバムジャケットの美しさ、それにフィットした崇高な世界観。

クラシカルかつスピーディー、流麗なメロディ。

ジャーマンメタル風ではあるけど、全く異なる魅力の「クラシカルなメロディックスピードメタル」というジャンルが確立した瞬間でしたね。

私がANGRAで一番好きなアルバムは、2ndアルバムの[Holy Land]。

1stの魅力を継承しつつ、トライバルなムード、静と動のコントラスト、緩急のバランスが絶妙なのだ。

[Carolina IV]の展開は、その魅力がすべて詰まっている、一つの「物語」とすら呼べるクオリティだ。

3rdアルバムを最後にマトスはANGRAを脱退。

その後に加入したエドゥ・ファラスキの素晴らしさ、アルバムの素晴らしさもあって「なんだよ、マトスいらないじゃん」という空気になったことは否めない。

が、その後に発表したソロアルバム、そしてSHAMAN。

アンドレ・マトスの魅力は枯渇していないことをアピールするには充分な作品でした。

ソロアルバムでの[Menuett]~[Letting Go]の流れは「やっぱりマトスじゃないと!」と思わせてくれましたね。

その後ANGRAはエドゥ・ファラスキが脱退し、ゲストヴォーカル扱いで元RHAPSODYのファビオ・リオーネを起用。

‥ファビオ、悪くないんだよ。悪くないし、大好きなんだよ。

だけど、ANGRAとファビオって組み合わせはクセが強いものどうしでフィットしてないんだよ‥と思っていました。

今は慣れましたけどね。

この頃から「ANGRAにマトスが戻るべき」と強く思うようになりました。

時を同じくして、HELLOWEENが「PUMPKINS UNITED」と称して過去のメンバーも集まってのツアーが開催され大盛況となりました。

これを見て「ANGRA UNITEDでいいから、再びマトスにANGRAの曲を歌ってほしい」と願っていました。

その矢先の訃報。

アーティストの死は、いつだって悲しい。

が、まだ若すぎる。

1971.9.14生まれのアンドレ・マトス。私と同じ歳。

死因、心臓発作。

数日前までAVANTASIAのステージに立っていたという。まさに急逝だ。

私のヘヴィメタルの歴史は、マトスと共にあったと言ってもいい。

そんなアーティストの訃報は本当に堪える。

彼の訃報が流れ、twitterのトレンドには「アンドレマトス」「ANGRA」の文字が並んだ。

今はヘヴィメタルから離れたけど、ANGRAのCarry Onに衝撃を受けて、その記憶が褪せない人がたくさんいるんだな、と感じた。

マトスが遺してくれた音楽はずっと消えることはない。

一度でもその衝撃を受けた人の脳裏に、永久に刻まれます。

ありがとうアンドレ。

私のメヴィメタルの歴史は、あなたの音楽と共にあった。

あなたの声が大好きだった。

あなたの曲が大好きだった。

一つの出会いが自分の人生を大きく左右したり、一つタイミングを逃すともう二度とその機会は訪れなかったりする。

そして離別はいつも突然だ。

私の人生を変えたといってもいいアーティスト、アンドレ・マトスが急逝してしまいました‥。

アンドレ・マトスの歴史の中で、ヘヴィメタルシーンとして最も影響が大きかったであろうバンド、ANGRA。

ANGRAの創始者でありキーマンでありフロントマン。

私にとってANGRAがどれだけ大切だったか。

このブログの一番最初の記事もANGRA。

そこから毎年、ブログの「周年」の節目には毎回ANGRA。

そのくらい、私にとって欠かせない存在でした。

私とマトスの出会いは、ANGRAの前に(一部で)大きな話題となったVIPER。

当時、ヘヴィメタル産出国としてはマイナーだったブラジルからの新星。

このVIPERの名作[Theatre of Fate]がリリースされたのが1989年。

同じくブラジリアンメタルの代表格であるSepulturaの出世作となった[ARISE]が1991年。

まさにブラジリアンメタルの夜明けを告げたバンドだったと言えるでしょう。

まだまだ青臭さを残しつつも、マトスの才能の芽吹きは充分に感じられる名作。

クラシカルなメロディ、重厚なコーラス。

[Prelude to Oblivion]の華麗さ&美しさは、今も褪せることはありません。

そして、ANGRA結成。

VIPERで充分に「すげぇ」と思っていた私は、ANGRA結成と聞いても「ふーん。まぁ、VIPERは越えられないでしょ」と舐めていた。

が。

オープニングの重厚なイントロダクション[Unfinished Allegro]からのヘヴィメタル史に残る名曲[Carry On]。

この曲を流れを初めて聞いたときの衝撃は、言葉にできない。

言葉にできないけど、多くのヘヴィメタルファンが同じ衝撃を受けたことだと思います。

アルバムジャケットの美しさ、それにフィットした崇高な世界観。

クラシカルかつスピーディー、流麗なメロディ。

ジャーマンメタル風ではあるけど、全く異なる魅力の「クラシカルなメロディックスピードメタル」というジャンルが確立した瞬間でしたね。

私がANGRAで一番好きなアルバムは、2ndアルバムの[Holy Land]。

1stの魅力を継承しつつ、トライバルなムード、静と動のコントラスト、緩急のバランスが絶妙なのだ。

[Carolina IV]の展開は、その魅力がすべて詰まっている、一つの「物語」とすら呼べるクオリティだ。

3rdアルバムを最後にマトスはANGRAを脱退。

その後に加入したエドゥ・ファラスキの素晴らしさ、アルバムの素晴らしさもあって「なんだよ、マトスいらないじゃん」という空気になったことは否めない。

が、その後に発表したソロアルバム、そしてSHAMAN。

アンドレ・マトスの魅力は枯渇していないことをアピールするには充分な作品でした。

ソロアルバムでの[Menuett]~[Letting Go]の流れは「やっぱりマトスじゃないと!」と思わせてくれましたね。

その後ANGRAはエドゥ・ファラスキが脱退し、ゲストヴォーカル扱いで元RHAPSODYのファビオ・リオーネを起用。

‥ファビオ、悪くないんだよ。悪くないし、大好きなんだよ。

だけど、ANGRAとファビオって組み合わせはクセが強いものどうしでフィットしてないんだよ‥と思っていました。

今は慣れましたけどね。

この頃から「ANGRAにマトスが戻るべき」と強く思うようになりました。

時を同じくして、HELLOWEENが「PUMPKINS UNITED」と称して過去のメンバーも集まってのツアーが開催され大盛況となりました。

これを見て「ANGRA UNITEDでいいから、再びマトスにANGRAの曲を歌ってほしい」と願っていました。

その矢先の訃報。

アーティストの死は、いつだって悲しい。

が、まだ若すぎる。

1971.9.14生まれのアンドレ・マトス。私と同じ歳。

死因、心臓発作。

数日前までAVANTASIAのステージに立っていたという。まさに急逝だ。

私のヘヴィメタルの歴史は、マトスと共にあったと言ってもいい。

そんなアーティストの訃報は本当に堪える。

彼の訃報が流れ、twitterのトレンドには「アンドレマトス」「ANGRA」の文字が並んだ。

今はヘヴィメタルから離れたけど、ANGRAのCarry Onに衝撃を受けて、その記憶が褪せない人がたくさんいるんだな、と感じた。

マトスが遺してくれた音楽はずっと消えることはない。

一度でもその衝撃を受けた人の脳裏に、永久に刻まれます。

ありがとうアンドレ。

私のメヴィメタルの歴史は、あなたの音楽と共にあった。

あなたの声が大好きだった。

あなたの曲が大好きだった。

2016年12月06日

ブログ10周年&11年目へ

このブログを開始したのが2006年12月4日。

ということで、10周年を迎え、11年目に突入するようです。

ひだっちブログの管理画面でも「10周年です!!」的な表示が出てきて、「おー、さすが10周年」と思ってしまいますね。

まぁ、節目節目で振り返るのは似たようなパターンの話になりがちですが‥

このブログを始めたときは、ムスメは4歳くらいでしょうか。年少さんかな。

カワユかったのだ。

そしてボウズは1歳後半くらいでしょうか。乳飲み子ですかね。

カワユかったのだ。

開設当初は子供の話も多かった気がしますが、最近では誕生日とか年度末のタイミングで振り返るくらいになりましたね。

子供にもプライバシーがある、もちろんSNSに何かを載せるにも本人の思いを鑑みる、というのがワタシの持論なので、それなりの年齢になったら、あまり具体的な話は避けるようになってきます。

仕方ないよね。

もともと、プレゼンで連敗して「なんとか語彙を広げなければ」という意図でスタートしたこのブログ。

結果的にそれが実現できているかは定かではないのですが、ブログを始めたからこその人脈は今でも脈々と継続しています。

ブログ上で繋がって下さる方。

実際にお会いして、長ーーいおつきあいをして下さってる方。

遠方からこのブログを見つけてくださり、出張のときとかにお会いできてる方。

全ての方々がワタシの宝物です。

ブログのおかげで人生と自分自身が変わった、と確信しております。

それもこれも皆様のおかげです。

感謝!

そして、2006年にメタル界ではどんなことがあったのか‥とネットを探ってみました。

・DISSECTIONが解散し、その中心人物だったジョン・ノトヴェイトが自殺

衝撃的でした。ブラックメタルの中で唯一無二に好きなバンドでした。

・RHAPSODY、RHAPSODY OF FIREに改名

‥10年も経ってたっけ。

・LOUDPARK06開催、ラウドパークの歴史が始まる。

そうか、ワタシのブログとLOUDPARKは同じ年に始まってるのか。感慨深いね。

この頃は子供に手がかかって、ライブなんて夢のまた夢、って状態でした。

:

:

こうしてみると、10年前ってつい最近だね。

長かったように感じるわけですが。

開設当時は「持ってる枚数のことを思えば、2~3日おきに更新しても余裕だな!」と思ってましたが、気持ちの継続、時間の確保、などなど、いろいろな言い訳の下にズルズルと更新ペースは落ちていきました。

それでも、冒頭の思いを胸に、少しづつ継続しております。

開設当初とは異なり、twitterにfacebook、その他モロモロの気軽なSNSが生まれている昨今。

ブログの必要性は当時とは変わってきている気がします。

それでも、ワタシにとっては特別な場所。

どれだけSNSが蔓延しようと、細々とでも継続していきたいと思っておりますよ。

こんな自己満足のブログですが、興味のある方は引き続きおつきあいいただければと思います。

:

:

:

ということで、毎年ブログの周年のタイミングはこのバンド。

最初の投稿で軽ーく触れただけですが、最初の投稿で取り上げたということで思い入れがあるのだ。

今回はこのアルバムを。

ANGRA [SECRET GARDEN]

ご存じブラジルの至宝、ANGRA。

2014年リリース、現状での最新作ですね。

通算8枚目。

アンドレ・マトスで3枚。

エドゥ・ファラスキで4枚。

そして‥エドゥが喉の不調のこともあり、脱退。

ゲストヴォーカリストとしてRHAPSODY(OF FIRE)のファビオ・リオーネを迎えました。

ファビオはライブでの助っ人扱い。

次のヴォーカリストまでのつなぎ。

ワタシも含めてですが、そう思ってたファンは多いのではないでしょうか。

が、ファビオを「ゲスト」扱いのままでサラッとリリースされたのがこのアルバム。

ANGRAファンにとって、ファビオ・リオーネの評価は賛否両論でしょうか。

イタリアというお国柄、そしてRHAPSODYという音楽性。

その「色濃さ」「個性の強さ」がANGRAという個性と交わることができるのか、それを受入れられるのか、によるでしょうか。

そんな強烈な個性を持つ「ゲスト」を迎えての本作。

トータルで見ると「地味かな」というのが率直な印象。

ただ、これが才能の枯渇とは思いたくないし、ファビオを迎えるにあたって「典型的ANGRAサウンド」は控えめに、若干無難かつプログレッシヴな方向へ舵を切らせた印象です。

いわゆるトライバルなムードは少なめ。

象徴でありファンが望むであろうANGRAらしいスピードチューンも少なめ。

そして、そのスピードチューンは「聞きたいだろうから前半と後半に置いておきました」という浮いた感すら漂います。

とはいえ、それらのチューンの殺傷力はさすが。

アレンジもヘヴィで壮大な場面が目立ち、ANGRAらしい穏やか&幻想的&民族的なサウンドは控えめ。

ところどころ、キコ・ルーレイロのソロを思い出すような場面も。

オープニングを飾る[NEWBORN ME]。

ANGRA+ファビオ・リオーネという組み合わせのひとつの答えとなるであろうサウンドです。

ファビオの声を生かしつつ、最近のANGRAサウンドの側面が見え隠れする、ひとつの試金石と言えるでしょうか。

続く[BLACK HEARTED SOUL]。荘厳なコーラス、流麗なギターリフに導かれての典型的ANGRAサウンド。

ファビオほどの個性をもってしても、その個性を「ANGRAだ!」という個性でねじ伏せるだけの魅力に溢れます。

ANGRAの各アルバムには、そのアルバムを象徴するようなスピードチューンが配されますが、この曲もそれらに肩を並べます。

後半の[PERFECT SYMMETRY]は、エドゥに歌わせたらまた別の魅力が伝わってきそうだなと思わせるチューン。

ワタシはエドゥ・ファラスキの実力と魅力は大いに認めた上で、アンドレ・マトスのあの線の細い高音ヴォーカルも大好きだ。

だから、ANGRAはどの時代も大好きだ。

が、いまだにANGRA+ファビオという組み合わせには違和感を拭えない。

実際、ファビオを迎えてのライブを見て「ファビオって、アンドレ・マトスの曲にフィットするんだな」という意外な発見はあり、このアルバムに対しての思いも多少は変わりましたが。

この先、ANGRAとファビオはどんな共存をしていくのか。

MEGADETHのメンバーとなったキコ・ルーレイロ。

そして最近になって、なんとRHAPSODY (OF FIRE)を脱退してしまったファビオ。

この複雑に絡み合う関係がどうなっていくのでしょうか。

二つの個性のぶつかり合いは、相殺されるリスクを孕みつつ、大きな爆発力を秘めているとも言える。

今は複雑な思いではあるのですが、ファビオ・リオーネもANGRAも大好きだ。

もし続けていくのであれば、その爆発力に期待したいと思いますし、それを成し遂げられると信じています。

Angra "Black Hearted Soul" Official Music Video from the album "Secret Garden"

この映像は、前回の来日時+ワタシが参戦した渋谷でのライブでしょうかね。いろいろ思いが蘇ります。

ということで、10周年を迎え、11年目に突入するようです。

ひだっちブログの管理画面でも「10周年です!!」的な表示が出てきて、「おー、さすが10周年」と思ってしまいますね。

まぁ、節目節目で振り返るのは似たようなパターンの話になりがちですが‥

このブログを始めたときは、ムスメは4歳くらいでしょうか。年少さんかな。

カワユかったのだ。

そしてボウズは1歳後半くらいでしょうか。乳飲み子ですかね。

カワユかったのだ。

開設当初は子供の話も多かった気がしますが、最近では誕生日とか年度末のタイミングで振り返るくらいになりましたね。

子供にもプライバシーがある、もちろんSNSに何かを載せるにも本人の思いを鑑みる、というのがワタシの持論なので、それなりの年齢になったら、あまり具体的な話は避けるようになってきます。

仕方ないよね。

もともと、プレゼンで連敗して「なんとか語彙を広げなければ」という意図でスタートしたこのブログ。

結果的にそれが実現できているかは定かではないのですが、ブログを始めたからこその人脈は今でも脈々と継続しています。

ブログ上で繋がって下さる方。

実際にお会いして、長ーーいおつきあいをして下さってる方。

遠方からこのブログを見つけてくださり、出張のときとかにお会いできてる方。

全ての方々がワタシの宝物です。

ブログのおかげで人生と自分自身が変わった、と確信しております。

それもこれも皆様のおかげです。

感謝!

そして、2006年にメタル界ではどんなことがあったのか‥とネットを探ってみました。

・DISSECTIONが解散し、その中心人物だったジョン・ノトヴェイトが自殺

衝撃的でした。ブラックメタルの中で唯一無二に好きなバンドでした。

・RHAPSODY、RHAPSODY OF FIREに改名

‥10年も経ってたっけ。

・LOUDPARK06開催、ラウドパークの歴史が始まる。

そうか、ワタシのブログとLOUDPARKは同じ年に始まってるのか。感慨深いね。

この頃は子供に手がかかって、ライブなんて夢のまた夢、って状態でした。

:

:

こうしてみると、10年前ってつい最近だね。

長かったように感じるわけですが。

開設当時は「持ってる枚数のことを思えば、2~3日おきに更新しても余裕だな!」と思ってましたが、気持ちの継続、時間の確保、などなど、いろいろな言い訳の下にズルズルと更新ペースは落ちていきました。

それでも、冒頭の思いを胸に、少しづつ継続しております。

開設当初とは異なり、twitterにfacebook、その他モロモロの気軽なSNSが生まれている昨今。

ブログの必要性は当時とは変わってきている気がします。

それでも、ワタシにとっては特別な場所。

どれだけSNSが蔓延しようと、細々とでも継続していきたいと思っておりますよ。

こんな自己満足のブログですが、興味のある方は引き続きおつきあいいただければと思います。

:

:

:

ということで、毎年ブログの周年のタイミングはこのバンド。

最初の投稿で軽ーく触れただけですが、最初の投稿で取り上げたということで思い入れがあるのだ。

今回はこのアルバムを。

ANGRA [SECRET GARDEN]

ご存じブラジルの至宝、ANGRA。

2014年リリース、現状での最新作ですね。

通算8枚目。

アンドレ・マトスで3枚。

エドゥ・ファラスキで4枚。

そして‥エドゥが喉の不調のこともあり、脱退。

ゲストヴォーカリストとしてRHAPSODY(OF FIRE)のファビオ・リオーネを迎えました。

ファビオはライブでの助っ人扱い。

次のヴォーカリストまでのつなぎ。

ワタシも含めてですが、そう思ってたファンは多いのではないでしょうか。

が、ファビオを「ゲスト」扱いのままでサラッとリリースされたのがこのアルバム。

ANGRAファンにとって、ファビオ・リオーネの評価は賛否両論でしょうか。

イタリアというお国柄、そしてRHAPSODYという音楽性。

その「色濃さ」「個性の強さ」がANGRAという個性と交わることができるのか、それを受入れられるのか、によるでしょうか。

そんな強烈な個性を持つ「ゲスト」を迎えての本作。

トータルで見ると「地味かな」というのが率直な印象。

ただ、これが才能の枯渇とは思いたくないし、ファビオを迎えるにあたって「典型的ANGRAサウンド」は控えめに、若干無難かつプログレッシヴな方向へ舵を切らせた印象です。

いわゆるトライバルなムードは少なめ。

象徴でありファンが望むであろうANGRAらしいスピードチューンも少なめ。

そして、そのスピードチューンは「聞きたいだろうから前半と後半に置いておきました」という浮いた感すら漂います。

とはいえ、それらのチューンの殺傷力はさすが。

アレンジもヘヴィで壮大な場面が目立ち、ANGRAらしい穏やか&幻想的&民族的なサウンドは控えめ。

ところどころ、キコ・ルーレイロのソロを思い出すような場面も。

オープニングを飾る[NEWBORN ME]。

ANGRA+ファビオ・リオーネという組み合わせのひとつの答えとなるであろうサウンドです。

ファビオの声を生かしつつ、最近のANGRAサウンドの側面が見え隠れする、ひとつの試金石と言えるでしょうか。

続く[BLACK HEARTED SOUL]。荘厳なコーラス、流麗なギターリフに導かれての典型的ANGRAサウンド。

ファビオほどの個性をもってしても、その個性を「ANGRAだ!」という個性でねじ伏せるだけの魅力に溢れます。

ANGRAの各アルバムには、そのアルバムを象徴するようなスピードチューンが配されますが、この曲もそれらに肩を並べます。

後半の[PERFECT SYMMETRY]は、エドゥに歌わせたらまた別の魅力が伝わってきそうだなと思わせるチューン。

ワタシはエドゥ・ファラスキの実力と魅力は大いに認めた上で、アンドレ・マトスのあの線の細い高音ヴォーカルも大好きだ。

だから、ANGRAはどの時代も大好きだ。

が、いまだにANGRA+ファビオという組み合わせには違和感を拭えない。

実際、ファビオを迎えてのライブを見て「ファビオって、アンドレ・マトスの曲にフィットするんだな」という意外な発見はあり、このアルバムに対しての思いも多少は変わりましたが。

この先、ANGRAとファビオはどんな共存をしていくのか。

MEGADETHのメンバーとなったキコ・ルーレイロ。

そして最近になって、なんとRHAPSODY (OF FIRE)を脱退してしまったファビオ。

この複雑に絡み合う関係がどうなっていくのでしょうか。

二つの個性のぶつかり合いは、相殺されるリスクを孕みつつ、大きな爆発力を秘めているとも言える。

今は複雑な思いではあるのですが、ファビオ・リオーネもANGRAも大好きだ。

もし続けていくのであれば、その爆発力に期待したいと思いますし、それを成し遂げられると信じています。

Angra "Black Hearted Soul" Official Music Video from the album "Secret Garden"

この映像は、前回の来日時+ワタシが参戦した渋谷でのライブでしょうかね。いろいろ思いが蘇ります。

2015年12月04日

10年目、突入。

さて、今年もこの日がやってきたようですね。

このブログがスタートしたのが2006年12月4日。2015年12月4日で、丸9年。

つまり10年目に突入するわけですよ。

まぁ、いわゆる「節目」は10年経過してからになるかと思いますが、「10年目に突入」というのも気分的には一つの山を越えつつあるような感慨がありますね。

中学生になったムスメは年中だったでしょうか。

小5のボウズにいたっては、まだオムツをしていたころでしょうか。

最初の頃と比べたらペースは落ちてるし、モチベーションも微妙なところですが、「とにかく続けることに意味がある」という思いでココまで来ましたよ。

そして、なんといっても「ひだっち」がココまで継続してくれてるのがウレシイではないですか。

たかが地元のブログだから続かないんじゃないかなー、なんて失礼なことを思ってましたよ。

それでも「ひだっち」を選んだのは、別に自分の思いを全国的に伝えたい、というわけではなく、メタルでも子育てでも、この地元でどの程度反応があるのか知りたかった、という思いからだ。

そういう意味では、この9年でたくさんの人と知り合うことができた。

コメントをくださる方々。

コメントはしないけど、覗いてくれる方々。

そしてこのブログが縁で出会うことができたかけがえのない人たち。

細々とでも続けていてホントによかった。とココロから思いますよ。

いつも書いてるけど、もともとのブログのキッカケは、プレゼンで連戦連敗して、なんとか語彙を増やしたいという思い。

それが自分の大好きなことなら続けられるという思い。

その思いはいつしかワンパターン化してしまってる感もありますが‥いいのだ。背伸びせずに続けることが大事なのだ。

この9年の間に、twitterやfacebookといった方向にSNSの主流はシフトしてきていると思います。

たしかに、他のSNSはそれぞれ楽しい。気軽な交流が生まれたりする。

ですが、ブログという場はワタシにとってはいつまでも特別な場でありつづけます。

自己表現として。

たくさんの人を繋いでくれた架け橋として。

あと1年で丸10年。

なんとかそこまでは走り続けたい(いや、歩き続けたい)と思っておりますよ。

:

:

:

さて、毎年恒例。

この日には原点回帰の意味も含めて、ブログで最初に取り上げたバンドをクローズアップしますよ。

なんだかんだで9回書いてるわけだから、ネタもつきそうなものですが、今年はこのアルバムを!

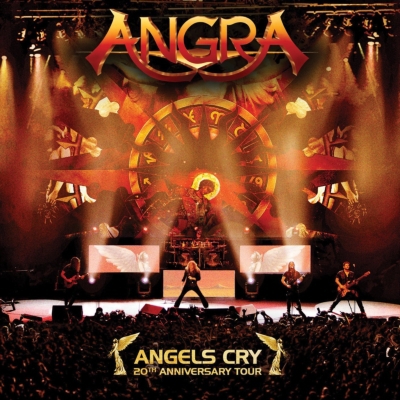

ANGRA [Angels Cry - 20th Anniversary Live]

このブログをご覧になっている方々にはおなじみのバンドでしょうかね。

ブラジルの至宝ANGRAが生み出した奇跡の一枚[ANGELS CRY]から20年経ったことを記念したツアーのライブアルバムになりますね。

あの[ANGELS CRY]は1993年‥そこから20年余り‥感慨深いですね。

当然、ヴォーカルはアンドレ・マトスではなくエドゥ・ファラスキ。

今では脱退してしまったエドゥですが、この頃はもう全盛期の声が出ないことを隠せなくなっている時期ですね。

ワタシがLOUDPARK10で見たときに、すでに「あぁ‥エドゥ‥」という状態だったわけですからね。

セットリストはさすがに集大成的なものになっていますね。

集大成=アンドレ・マトス時代も外せないということで、それが「エドゥ‥厳しい‥」という印象をより強くします。

[ANGELS CRY][TIME][EVIL WARNING]といった曲たちは軒並み厳しいです。

振り絞るように叫び、スクリームでごまかし‥という状態を見ると、全盛期のエドゥを知る身としては、やはりこの頃にはもう限界だったのかなという気がします。

そう、全盛期のエドゥ・ファラスキは神がかっていた。

加入直後のジャパンツアー。

アンドレ・マトスが好きだったワタシにとって、エドゥはまだ「外様」だった。

が、その思いはそのライブで完全に吹っ飛んだ。

どこまでも伸びるハイトーン。アンドレ・マトスのあの細いハイトーンではなく(これはこれで好きなのだが)、ブレることなく芯のある、力強いハイトーン。

[CARRY ON]をノーフェイクで完璧に歌いあげ、「これはANGRAの新しい未来は明るい!」と思わせてくれた。

そして、ずっとその期待に応え続けてくれた。いや、期待以上の働きをしてくれた。

このときの声は、その代償なんだろう。

彼が加入してからのアルバムの曲は、やはりフィットしている。「らしさ」を感じることができる。

それでも、代表曲であり象徴ともいえる[NOVA ERA]のサビでオーディエンスにマイクを預けたり、スクリームでごまかしたりする場面が。

ライブで完璧を求めるのも酷なんだけど、以前の神がかってた姿、その印象が強すぎるんだよね。

その後に加入(?)したファビオ・リオーネを擁するライブを見たときには、逆にアンドレ・マトス時代の曲はフィットして、エドゥ時代の曲は苦しそうで、「やはりエドゥは偉大だった」と再認識することになるわけですが、相性というかフィット感ってのは不思議なものですね。

一つの集大成として、そして節目として、その節目を生々しく映し出したという意味では価値のあるアルバムでしょう。

セットリストも素晴らしいし。

それでも、ANGRAに、とくにエドゥに思い入れがある人にとっては切なさを感じることになるかもしれません。

エドゥが脱退する前に最後の灯火を燃やし続けるような‥そんな慟哭に聞こえるかもしれません。

:

:

ということで、10年目もよろしくお願いします。

このブログがスタートしたのが2006年12月4日。2015年12月4日で、丸9年。

つまり10年目に突入するわけですよ。

まぁ、いわゆる「節目」は10年経過してからになるかと思いますが、「10年目に突入」というのも気分的には一つの山を越えつつあるような感慨がありますね。

中学生になったムスメは年中だったでしょうか。

小5のボウズにいたっては、まだオムツをしていたころでしょうか。

最初の頃と比べたらペースは落ちてるし、モチベーションも微妙なところですが、「とにかく続けることに意味がある」という思いでココまで来ましたよ。

そして、なんといっても「ひだっち」がココまで継続してくれてるのがウレシイではないですか。

たかが地元のブログだから続かないんじゃないかなー、なんて失礼なことを思ってましたよ。

それでも「ひだっち」を選んだのは、別に自分の思いを全国的に伝えたい、というわけではなく、メタルでも子育てでも、この地元でどの程度反応があるのか知りたかった、という思いからだ。

そういう意味では、この9年でたくさんの人と知り合うことができた。

コメントをくださる方々。

コメントはしないけど、覗いてくれる方々。

そしてこのブログが縁で出会うことができたかけがえのない人たち。

細々とでも続けていてホントによかった。とココロから思いますよ。

いつも書いてるけど、もともとのブログのキッカケは、プレゼンで連戦連敗して、なんとか語彙を増やしたいという思い。

それが自分の大好きなことなら続けられるという思い。

その思いはいつしかワンパターン化してしまってる感もありますが‥いいのだ。背伸びせずに続けることが大事なのだ。

この9年の間に、twitterやfacebookといった方向にSNSの主流はシフトしてきていると思います。

たしかに、他のSNSはそれぞれ楽しい。気軽な交流が生まれたりする。

ですが、ブログという場はワタシにとってはいつまでも特別な場でありつづけます。

自己表現として。

たくさんの人を繋いでくれた架け橋として。

あと1年で丸10年。

なんとかそこまでは走り続けたい(いや、歩き続けたい)と思っておりますよ。

:

:

:

さて、毎年恒例。

この日には原点回帰の意味も含めて、ブログで最初に取り上げたバンドをクローズアップしますよ。

なんだかんだで9回書いてるわけだから、ネタもつきそうなものですが、今年はこのアルバムを!

ANGRA [Angels Cry - 20th Anniversary Live]

このブログをご覧になっている方々にはおなじみのバンドでしょうかね。

ブラジルの至宝ANGRAが生み出した奇跡の一枚[ANGELS CRY]から20年経ったことを記念したツアーのライブアルバムになりますね。

あの[ANGELS CRY]は1993年‥そこから20年余り‥感慨深いですね。

当然、ヴォーカルはアンドレ・マトスではなくエドゥ・ファラスキ。

今では脱退してしまったエドゥですが、この頃はもう全盛期の声が出ないことを隠せなくなっている時期ですね。

ワタシがLOUDPARK10で見たときに、すでに「あぁ‥エドゥ‥」という状態だったわけですからね。

セットリストはさすがに集大成的なものになっていますね。

集大成=アンドレ・マトス時代も外せないということで、それが「エドゥ‥厳しい‥」という印象をより強くします。

[ANGELS CRY][TIME][EVIL WARNING]といった曲たちは軒並み厳しいです。

振り絞るように叫び、スクリームでごまかし‥という状態を見ると、全盛期のエドゥを知る身としては、やはりこの頃にはもう限界だったのかなという気がします。

そう、全盛期のエドゥ・ファラスキは神がかっていた。

加入直後のジャパンツアー。

アンドレ・マトスが好きだったワタシにとって、エドゥはまだ「外様」だった。

が、その思いはそのライブで完全に吹っ飛んだ。

どこまでも伸びるハイトーン。アンドレ・マトスのあの細いハイトーンではなく(これはこれで好きなのだが)、ブレることなく芯のある、力強いハイトーン。

[CARRY ON]をノーフェイクで完璧に歌いあげ、「これはANGRAの新しい未来は明るい!」と思わせてくれた。

そして、ずっとその期待に応え続けてくれた。いや、期待以上の働きをしてくれた。

このときの声は、その代償なんだろう。

彼が加入してからのアルバムの曲は、やはりフィットしている。「らしさ」を感じることができる。

それでも、代表曲であり象徴ともいえる[NOVA ERA]のサビでオーディエンスにマイクを預けたり、スクリームでごまかしたりする場面が。

ライブで完璧を求めるのも酷なんだけど、以前の神がかってた姿、その印象が強すぎるんだよね。

その後に加入(?)したファビオ・リオーネを擁するライブを見たときには、逆にアンドレ・マトス時代の曲はフィットして、エドゥ時代の曲は苦しそうで、「やはりエドゥは偉大だった」と再認識することになるわけですが、相性というかフィット感ってのは不思議なものですね。

一つの集大成として、そして節目として、その節目を生々しく映し出したという意味では価値のあるアルバムでしょう。

セットリストも素晴らしいし。

それでも、ANGRAに、とくにエドゥに思い入れがある人にとっては切なさを感じることになるかもしれません。

エドゥが脱退する前に最後の灯火を燃やし続けるような‥そんな慟哭に聞こえるかもしれません。

:

:

ということで、10年目もよろしくお願いします。

2015年05月26日

意外な相性

またまた東京出張とライブが重なりましてね。

今回はANGRAですよ。

ワタシにとってANGRAがどれだけ重要なバンドかというのは、ブログの○周年には毎回ANGRA、というくらいなのです。

これは喜び勇んで参戦…と言いたいところなのですがね。

素晴らしいヴォーカリストだったエドゥ・ファラスキが脱退。

その後、RHAPSODYのファビオ・リオーネが加入。

「加入」といっても、本職はあるし、どうしても「腰掛け」感が否めない。

ファビオもANGRAも大好きなのに、その組み合わせとなると違和感と「その場しのぎ」という印象が強い。

そんなわけで、ファビオが歌ったニューアルバムすら聞いていないという状態。

だから迷いました。

迷いましたが、ライブは一期一会だからね。行っておきたいと思いまして。

行ってきましたよ。渋谷 TSUTAYA O-EAST。

渋谷、苦手です。何度行っても迷子になりがち。

当日券(8000円)を購入、ワンドリンクも強制(500円)。

TシャツはMサイズは売り切れ。仕方ないよね。ツアー最終日だし。

お客さんはフルハウスに近い感じ。期待と熱気が渦巻いていますよ。

客入れのBGMにはHELLOWEEN、DRAGONFORCE、GAMMA RAYといった「こういうの好きだろ」的ピンポイントチョイス。

そしてほぼ定刻通りにスタート!!

まずオープニングはニューアルバムの曲でしょうか。

引き続き[ACID RAIN]。比較的落ち着いたスタートといった印象です。

続いて[SPREAD YOUR FIRE]へ!! 会場のボルテージは急上昇し、後方で眺めていたワタシも狂喜の輪に参加します。

ラウパのようにサークルができたりするわけではありませんが、拳を振り上げる光景はやはりメタルのライブの醍醐味ですね。

ファビオは持ち前の声量でグイグイ引っ張っていきますが、サビの後半の「♪Go~!!」のあたりでは裏声でフェイク。

仕方ないことですが、少し冷静になってしまいます。

新曲を随所に挟みつつ、[LISBON]、まさかの[TIME]、そして大好きな[HOLY LAND]といったアンドレ・マトス時代の曲も披露。

意外なことにファビオの声はアンドレ・マトスの曲にはフィットしているように感じました。

[LISBON]での説得力。

[TIME]での穏やかさと力強さ。

[HOLY LAND]は個人的に一番大好きなアルバムの象徴的な、そしてマトスの繊細さが強く出ている曲ですが、見事にその世界を魅せてくれました。

途中ではキコ&ラファエルによる「♪ラッスンゴレライ」という遊びがあったり。

ファビオによるオペラの独唱があったり(これが実に素晴らしかった!!)

[METAL ICARUS]ではラファエルのヴォーカルだったり。

と、実にバラエティに富んだ構成となりました。

[NOTHING TO SAY]も素晴らしかった。

ワタシ個人的にはマトス時代に一番思い入れがあるのですが、マトスの声への「思い入れ補正」があっても満足できるパフォーマンスでした。

アンコールでは[REBIRTH]からスタート。

あの「復活劇」となったアルバムの象徴的曲ですね。

こういうドラマティックな曲はファビオにフィットします。グッとくるものがありましたね。

そして場内に流れる[Unfinished Allegro]。

会場の熱気は最高潮に達し、一気に名曲[CARRY ON]へ!!

ファビオは苦しそうだ。苦しそうだけど、ギリギリのところを保ちつつ声を張り上げていきます。

エドゥ加入後のツアーで、エドゥがこの曲をノーフェイクで歌ったときは「すげぇヴォーカルを見つけたもんだ!!」と驚嘆しましたが、やはりエドゥは偉大だったなと感じました。

そして間奏でリズムが一転し、その勢いそのままに[NOVA ERA]!!

この流れは強烈!!

サビではやはり苦しく、聞き取れないほどでしたが、この2曲はそれを凌駕する高揚感があります。

やはりキラーチューンを持っているバンドは強い!!

素晴らしい一体感の中、ライブは終了しました。

:

:

セットリストも含めた流れを一通りレポートできるといいんですがね。

前述した通り、最新アルバムを聞いてないから、知らない曲も多い。

最新アルバムはファビオの声に合ってるわけだから、当然チョイスが多くなる。

けど、アンドレ・マトス時代の曲を多めにチョイスしてくれたのは嬉しかった。

ファビオのヴォーカルはフィットしないと思っていたけど、それほど気にならないところも多かった。

特にアンドレ・マトスの曲でのシンクロ感はホント意外でした。

エドゥ時代の曲は、スピーディ&ハイトーンな曲になればなるほど、その差が浮き彫りになりました。

同時に大きな違和感を覚えました。

ただ、やはりANGRAはANGRAであることを再認識。

[HOLY LAND]でみんながパーカッションや民族楽器的なものを奏でる光景は「あー、まだまだANGRAもこういうところが残っていたか」と嬉しくなりました。

最近はどんどんメジャー感が出てきて、ヘヴィ&シリアスな空気があったからね。

そして、やはりワタシがANGRAが大好きであることを再認識しました。

ファビオに今後残ってほしいかと聞かれると微妙だし、実際RHAPSODYがある以上は厳しいところもあると思う。

が、ファビオとANGRAの「意外な相性」も見えて、実に楽しいライブとなりました。

やっぱりライブは一期一会。

今回はANGRAですよ。

ワタシにとってANGRAがどれだけ重要なバンドかというのは、ブログの○周年には毎回ANGRA、というくらいなのです。

これは喜び勇んで参戦…と言いたいところなのですがね。

素晴らしいヴォーカリストだったエドゥ・ファラスキが脱退。

その後、RHAPSODYのファビオ・リオーネが加入。

「加入」といっても、本職はあるし、どうしても「腰掛け」感が否めない。

ファビオもANGRAも大好きなのに、その組み合わせとなると違和感と「その場しのぎ」という印象が強い。

そんなわけで、ファビオが歌ったニューアルバムすら聞いていないという状態。

だから迷いました。

迷いましたが、ライブは一期一会だからね。行っておきたいと思いまして。

行ってきましたよ。渋谷 TSUTAYA O-EAST。

渋谷、苦手です。何度行っても迷子になりがち。

当日券(8000円)を購入、ワンドリンクも強制(500円)。

TシャツはMサイズは売り切れ。仕方ないよね。ツアー最終日だし。

お客さんはフルハウスに近い感じ。期待と熱気が渦巻いていますよ。

客入れのBGMにはHELLOWEEN、DRAGONFORCE、GAMMA RAYといった「こういうの好きだろ」的ピンポイントチョイス。

そしてほぼ定刻通りにスタート!!

まずオープニングはニューアルバムの曲でしょうか。

引き続き[ACID RAIN]。比較的落ち着いたスタートといった印象です。

続いて[SPREAD YOUR FIRE]へ!! 会場のボルテージは急上昇し、後方で眺めていたワタシも狂喜の輪に参加します。

ラウパのようにサークルができたりするわけではありませんが、拳を振り上げる光景はやはりメタルのライブの醍醐味ですね。

ファビオは持ち前の声量でグイグイ引っ張っていきますが、サビの後半の「♪Go~!!」のあたりでは裏声でフェイク。

仕方ないことですが、少し冷静になってしまいます。

新曲を随所に挟みつつ、[LISBON]、まさかの[TIME]、そして大好きな[HOLY LAND]といったアンドレ・マトス時代の曲も披露。

意外なことにファビオの声はアンドレ・マトスの曲にはフィットしているように感じました。

[LISBON]での説得力。

[TIME]での穏やかさと力強さ。

[HOLY LAND]は個人的に一番大好きなアルバムの象徴的な、そしてマトスの繊細さが強く出ている曲ですが、見事にその世界を魅せてくれました。

途中ではキコ&ラファエルによる「♪ラッスンゴレライ」という遊びがあったり。

ファビオによるオペラの独唱があったり(これが実に素晴らしかった!!)

[METAL ICARUS]ではラファエルのヴォーカルだったり。

と、実にバラエティに富んだ構成となりました。

[NOTHING TO SAY]も素晴らしかった。

ワタシ個人的にはマトス時代に一番思い入れがあるのですが、マトスの声への「思い入れ補正」があっても満足できるパフォーマンスでした。

アンコールでは[REBIRTH]からスタート。

あの「復活劇」となったアルバムの象徴的曲ですね。

こういうドラマティックな曲はファビオにフィットします。グッとくるものがありましたね。

そして場内に流れる[Unfinished Allegro]。

会場の熱気は最高潮に達し、一気に名曲[CARRY ON]へ!!

ファビオは苦しそうだ。苦しそうだけど、ギリギリのところを保ちつつ声を張り上げていきます。

エドゥ加入後のツアーで、エドゥがこの曲をノーフェイクで歌ったときは「すげぇヴォーカルを見つけたもんだ!!」と驚嘆しましたが、やはりエドゥは偉大だったなと感じました。

そして間奏でリズムが一転し、その勢いそのままに[NOVA ERA]!!

この流れは強烈!!

サビではやはり苦しく、聞き取れないほどでしたが、この2曲はそれを凌駕する高揚感があります。

やはりキラーチューンを持っているバンドは強い!!

素晴らしい一体感の中、ライブは終了しました。

:

:

セットリストも含めた流れを一通りレポートできるといいんですがね。

前述した通り、最新アルバムを聞いてないから、知らない曲も多い。

最新アルバムはファビオの声に合ってるわけだから、当然チョイスが多くなる。

けど、アンドレ・マトス時代の曲を多めにチョイスしてくれたのは嬉しかった。

ファビオのヴォーカルはフィットしないと思っていたけど、それほど気にならないところも多かった。

特にアンドレ・マトスの曲でのシンクロ感はホント意外でした。

エドゥ時代の曲は、スピーディ&ハイトーンな曲になればなるほど、その差が浮き彫りになりました。

同時に大きな違和感を覚えました。

ただ、やはりANGRAはANGRAであることを再認識。

[HOLY LAND]でみんながパーカッションや民族楽器的なものを奏でる光景は「あー、まだまだANGRAもこういうところが残っていたか」と嬉しくなりました。

最近はどんどんメジャー感が出てきて、ヘヴィ&シリアスな空気があったからね。

そして、やはりワタシがANGRAが大好きであることを再認識しました。

ファビオに今後残ってほしいかと聞かれると微妙だし、実際RHAPSODYがある以上は厳しいところもあると思う。

が、ファビオとANGRAの「意外な相性」も見えて、実に楽しいライブとなりました。

やっぱりライブは一期一会。

2014年07月24日

いいとこ取り、だけじゃない

ズバ抜けてはいないけど、「手堅い」という印象が強いバンドだ。

それが逆に「あと一歩、トンガってほしいんだよなー」感がある中、このアルバムは突出している。

AT VANCE / ONLY HUMAN

このバンドを取り上げるのは初めてなんだな・・それも意外というか、冒頭の件を象徴しているというか・・

たまたまLOUDPARK14に向けてSYMPHONY Xを聞いてたら脳裏をよぎったのですよ。

ドイツ発。

2002年発売のこのアルバムは4thになりますかね。

ドイツといっても、いわゆるジャーマンメタルではないような、でもジャーマン的薫りも漂うような・・このあたりも冒頭の(以下略~

実は普段は手にとる機会が少ないんだけど、頭文字が[A]だからCD屋とかへ行くと真っ先に目に入り、「おお、いたいた!」と安堵して「ちょっとウチ帰って聞いてみよっかな」というパターンが多いバンドだ。

ネオクラシカル的要素では SYMPHONY X あたりを想起させ、

メロディックパワーメタル的要素では HELLOWEEN あたりを想起させ、

欧州正統派パワーメタル的要素では PRETTY MAIDS あたりを想起させ・・・

悪く言えば「いいとこ取り」ということになりますが、ここは「ヨーロピアンど真ん中」ということで良い方に解釈しましょう。

代表作という意味では2ndの[HEART OF STEEL]を挙げる方も多いと想います。

実際、私も2ndからこのバンドを知ったから印象深いし。

が、ここまで辿り着いた道程の中で確立してきた自分たちの最も得意とするサウンドを掘り下げつつ、少しベクトルを広げた「余裕」が感じられるこのアルバムの魅力は捨てがたいものがありますね。

メカニカル&ヒューマニズムが滲み出てるジャケットのムードも、アルバムタイトルにピッタリで秀逸!

バンドの中心人物はギターのオーラフ・レンク。

彼のクラシカルかつ華麗なリフもこのバンドを支える要素の一つであるのは間違いないのですが、個人的にはなんといってもAT VANCEといえばヴォーカルのオリヴァー・ハートマンですね。

ホント、いいヴォーカリストだと思うのです。

欧州ならではのパワーメタル風味だったり、メロディックハード風味だったりといった曲が並ぶ中、オリヴァーの声がビシッとズッシリと筋を通してくれているおかげでストロングな魅力を演出して、他のバンドから一線を画す要素になっていますね。

残念ながらこの後に脱退することになってしまうわけですが・・このアルバムでも彼の歌唱力が光ります。

ハイトーン域も素晴らしいですが、特に中低音の深みは説得力抜群。

[Time Has Come][Witches Dance]といったスピード感溢れる曲も彼らの十八番ではありますが、このアルバムではなんといってもアルバムタイトルトラックでもある[Only Human]が絶品です。

メロディアス&キャッチーで強烈に耳に残るコーラス。

疾走してるわけではないけどアップテンポな曲調にクラシカルなエッセンス。

単なる「いいとこ取り」のバンドじゃないんだからね、という強靱さを感じます。

このバンド、知ってる人でも「あぁ、AT VANCEね。悪くないんだけどね。」といった印象が多いんじゃないだろか。

彼らのことが大好きな私から見ても、この後も良質なアルバムを提供しつつも「いいバンド」の範疇を抜けていない気がするのです。

この頃のアルバムのポテンシャルを思えば、まだまだ期待できるんじゃないかと思ってます。

そうなれば、全面的にワタシの好みのツボを突いてきてくれるはずだ。

[Only Human]

それが逆に「あと一歩、トンガってほしいんだよなー」感がある中、このアルバムは突出している。

AT VANCE / ONLY HUMAN

このバンドを取り上げるのは初めてなんだな・・それも意外というか、冒頭の件を象徴しているというか・・

たまたまLOUDPARK14に向けてSYMPHONY Xを聞いてたら脳裏をよぎったのですよ。

ドイツ発。

2002年発売のこのアルバムは4thになりますかね。

ドイツといっても、いわゆるジャーマンメタルではないような、でもジャーマン的薫りも漂うような・・このあたりも冒頭の(以下略~

実は普段は手にとる機会が少ないんだけど、頭文字が[A]だからCD屋とかへ行くと真っ先に目に入り、「おお、いたいた!」と安堵して「ちょっとウチ帰って聞いてみよっかな」というパターンが多いバンドだ。

ネオクラシカル的要素では SYMPHONY X あたりを想起させ、

メロディックパワーメタル的要素では HELLOWEEN あたりを想起させ、

欧州正統派パワーメタル的要素では PRETTY MAIDS あたりを想起させ・・・

悪く言えば「いいとこ取り」ということになりますが、ここは「ヨーロピアンど真ん中」ということで良い方に解釈しましょう。

代表作という意味では2ndの[HEART OF STEEL]を挙げる方も多いと想います。

実際、私も2ndからこのバンドを知ったから印象深いし。

が、ここまで辿り着いた道程の中で確立してきた自分たちの最も得意とするサウンドを掘り下げつつ、少しベクトルを広げた「余裕」が感じられるこのアルバムの魅力は捨てがたいものがありますね。

メカニカル&ヒューマニズムが滲み出てるジャケットのムードも、アルバムタイトルにピッタリで秀逸!

バンドの中心人物はギターのオーラフ・レンク。

彼のクラシカルかつ華麗なリフもこのバンドを支える要素の一つであるのは間違いないのですが、個人的にはなんといってもAT VANCEといえばヴォーカルのオリヴァー・ハートマンですね。

ホント、いいヴォーカリストだと思うのです。

欧州ならではのパワーメタル風味だったり、メロディックハード風味だったりといった曲が並ぶ中、オリヴァーの声がビシッとズッシリと筋を通してくれているおかげでストロングな魅力を演出して、他のバンドから一線を画す要素になっていますね。

残念ながらこの後に脱退することになってしまうわけですが・・このアルバムでも彼の歌唱力が光ります。

ハイトーン域も素晴らしいですが、特に中低音の深みは説得力抜群。

[Time Has Come][Witches Dance]といったスピード感溢れる曲も彼らの十八番ではありますが、このアルバムではなんといってもアルバムタイトルトラックでもある[Only Human]が絶品です。

メロディアス&キャッチーで強烈に耳に残るコーラス。

疾走してるわけではないけどアップテンポな曲調にクラシカルなエッセンス。

単なる「いいとこ取り」のバンドじゃないんだからね、という強靱さを感じます。

このバンド、知ってる人でも「あぁ、AT VANCEね。悪くないんだけどね。」といった印象が多いんじゃないだろか。

彼らのことが大好きな私から見ても、この後も良質なアルバムを提供しつつも「いいバンド」の範疇を抜けていない気がするのです。

この頃のアルバムのポテンシャルを思えば、まだまだ期待できるんじゃないかと思ってます。

そうなれば、全面的にワタシの好みのツボを突いてきてくれるはずだ。

[Only Human]

2013年12月05日

8年目、突入。

2006年12月4日にスタートしたこのブログ。

始めた年から・・いち・・に・・さん・・し・・(指折り数えてる)・・7年を経過しましたかね。

ってことは、8年目ですかね。

よくもまぁ誰も興味ないような話をダラダラと垂れ流してきたもんだな、と若干自分に痛々しさを感じつつ、とりあえず今年も節目を迎えられたことはありがたいことであります。

その当時、ムスメは4歳。年中さんですかね。

ボウズは2歳。まだ乳飲み子ですかね。

その子供たちも今は5年生と3年生。

ところどころで子供たちとの記憶を綴ってこれたのは、今にして思えば意味のあることかもしれないな、と思いますね。

以前にも何度か書いてるかと思いますが・・(基本的に過去の記事は見ないようにしてるので、内容の重複は御容赦で)

もともと、プレゼンで連戦連敗で「もっと語彙を身につけないと」という理由でスタートしたこのブログ。

多少は「飛騨というローカルな地域で、メタルの話がどの程度通じるのかなー。同じ世代の子育てしている方々は、どんな苦労してるのかなー。そういう反応があるかもしれないなー」という思いもなかったわけではない。

けど、ブログなんて独り言だし、言葉を紡いでいく練習だから、無反応でもいいや。というのが基本スタンス。

が、コメント頂いた方と実際に繋がり、その繋がりからまた繋がり・・

こんなローカルなネタのブログをキッカケにして、たくさんの人と今も繋がっている。

実際に出会うことができた人。

面識はないけど、ブログ上のやりとりをしてくれてる人。

みなさんとの繋がりは、ワタシがブログを続ける推進力になっています。

facebookだのtwitterだのといったSNSが存在しなかった時代、ブログから生まれた繋がりは今でも自分にとって特別なものだ。

逆にfacebookやtwitterは、ブログつながりの延長といった感が強いし、書きたいことが書けない場面も多い。

そういう意味でも、やはりブログが原点であるなぁと思うのです。

だから、ブログをやめちゃうとその礎を失ってしまいそうで、ダラダラと続けているのかもしれませんね。

というわけで、8年目に突入した「ヘビメタパパの書斎」。

適度にユルく、適度にメタルと家族への愛を織りまぜつつ、適度に続けていけたらと思っておりますよ。

:

:

さて、毎年この節目には、原点回帰の意味も含めて、最初に取り上げたバンドについて書くわけですが・・

そういう事情もあって、このバンドだけは同じアルバムを取り上げることを自分の中で許可しております。

どのアルバムが何度取り上げたかは振り返らないようにしてますが、今回はこのアルバムを。

ANGRA [FIREWORKS]

アンドレ・マトス率いるブラジルの至宝の3枚目ですね。1998年リリースですね。

VIPER時代に培ったものを一気に昇華し、全メタルファンのド肝をぬいた名盤[ANGELS CRY]。

自らのルーツを如実に具現化し、個人的に一番ANGRAらしくて大好きな[HOLY LAND]。

その二つの名作の後にリリースされたこの作品。

そういえば、ANGRAが好きな人と話をしてても、このアルバムの話題にあまりならないんですよね。

ANGRAの歴史の中にヒッソリと佇んでる感じ。

悪くない。悪くないんだよ。実際、今でもライブに選曲されてる曲もいくつかあるし。

悪くないんですが、ANGRAらしさが希薄な気がします。

[WINGS OF REALITY][METAL ICARUS][SPEED]といったスピードチューンでは、アンドレ・マトスの個性も相まって「間違いなくANGRA」な高揚感を見せます。

が、やっぱり他の代表曲と比べると個性に欠ける感。

いや、いい曲なんだけどね。

2nd大好きな人にとっては、そのテイストが見え隠れする[PETRIFIED EYS]がハイライトかもしれません。

イントロ、途中のリズムチェンジ、不可思議な浮遊感を伴ったメロディが印象的ですね。

[LISBON]は、「FIREWORKSといえば、どの曲?」と言われると、曲の良し悪しは関係なく、なぜか名前が挙がります。このアルバムを象徴する曲なのかもしれませんね。

こうして並べると良曲が揃っているのだ。

なのに、「なんか話題にしづらい」アルバムなのだ。

こういった方向性が影響してか、このアルバムを最後にブレインのアンドレ・マトスが脱退。

VIPER時代から彼を追いかけてきたファンは「・・ANGRA、終わった」と悲嘆にくれました。

が、これまたこのアルバムのおかげか、新ヴォーカルのエドゥ・ファラスキを迎えたANGRAはプロデューサーと共に「ANGRAらしさとは何なのか」と徹底的に追求した奇跡の復活作[REBIRTH]へと繋がっていくのでした。

・・このアルバムが素晴らしすぎて「なんだよ、マトスいらねーじゃん」という風潮になったのは、マトスファンのワタシとしては若干寂しさを覚えるものの、アルバムの素晴らしさは異論を挟む余地は全くないので、反論もできないのですがね。

[FIREWORKS]が1stや2ndの延長線上にあったとするならば、エドゥの活躍もその後の名作も生まれなかった。

こういった背景、今に至るプロセスを語る上では、まさにバンドの命運を分けたアルバムと言えるでしょう。

ANGRAを後追いで聞くのであれば後回しにしていいアルバムだと思うのですが、そういった歴史を遡る意味では絶対に外せませんね。

:

:

というわけで、8年目もよろしくお願いしたしますね。

Angra - Petrified Eyes

始めた年から・・いち・・に・・さん・・し・・(指折り数えてる)・・7年を経過しましたかね。

ってことは、8年目ですかね。

よくもまぁ誰も興味ないような話をダラダラと垂れ流してきたもんだな、と若干自分に痛々しさを感じつつ、とりあえず今年も節目を迎えられたことはありがたいことであります。

その当時、ムスメは4歳。年中さんですかね。

ボウズは2歳。まだ乳飲み子ですかね。

その子供たちも今は5年生と3年生。

ところどころで子供たちとの記憶を綴ってこれたのは、今にして思えば意味のあることかもしれないな、と思いますね。

以前にも何度か書いてるかと思いますが・・(基本的に過去の記事は見ないようにしてるので、内容の重複は御容赦で)

もともと、プレゼンで連戦連敗で「もっと語彙を身につけないと」という理由でスタートしたこのブログ。

多少は「飛騨というローカルな地域で、メタルの話がどの程度通じるのかなー。同じ世代の子育てしている方々は、どんな苦労してるのかなー。そういう反応があるかもしれないなー」という思いもなかったわけではない。

けど、ブログなんて独り言だし、言葉を紡いでいく練習だから、無反応でもいいや。というのが基本スタンス。

が、コメント頂いた方と実際に繋がり、その繋がりからまた繋がり・・

こんなローカルなネタのブログをキッカケにして、たくさんの人と今も繋がっている。

実際に出会うことができた人。

面識はないけど、ブログ上のやりとりをしてくれてる人。

みなさんとの繋がりは、ワタシがブログを続ける推進力になっています。

facebookだのtwitterだのといったSNSが存在しなかった時代、ブログから生まれた繋がりは今でも自分にとって特別なものだ。

逆にfacebookやtwitterは、ブログつながりの延長といった感が強いし、書きたいことが書けない場面も多い。

そういう意味でも、やはりブログが原点であるなぁと思うのです。

だから、ブログをやめちゃうとその礎を失ってしまいそうで、ダラダラと続けているのかもしれませんね。

というわけで、8年目に突入した「ヘビメタパパの書斎」。

適度にユルく、適度にメタルと家族への愛を織りまぜつつ、適度に続けていけたらと思っておりますよ。

:

:

さて、毎年この節目には、原点回帰の意味も含めて、最初に取り上げたバンドについて書くわけですが・・

そういう事情もあって、このバンドだけは同じアルバムを取り上げることを自分の中で許可しております。

どのアルバムが何度取り上げたかは振り返らないようにしてますが、今回はこのアルバムを。

ANGRA [FIREWORKS]

アンドレ・マトス率いるブラジルの至宝の3枚目ですね。1998年リリースですね。

VIPER時代に培ったものを一気に昇華し、全メタルファンのド肝をぬいた名盤[ANGELS CRY]。

自らのルーツを如実に具現化し、個人的に一番ANGRAらしくて大好きな[HOLY LAND]。

その二つの名作の後にリリースされたこの作品。

そういえば、ANGRAが好きな人と話をしてても、このアルバムの話題にあまりならないんですよね。

ANGRAの歴史の中にヒッソリと佇んでる感じ。

悪くない。悪くないんだよ。実際、今でもライブに選曲されてる曲もいくつかあるし。

悪くないんですが、ANGRAらしさが希薄な気がします。

[WINGS OF REALITY][METAL ICARUS][SPEED]といったスピードチューンでは、アンドレ・マトスの個性も相まって「間違いなくANGRA」な高揚感を見せます。

が、やっぱり他の代表曲と比べると個性に欠ける感。

いや、いい曲なんだけどね。

2nd大好きな人にとっては、そのテイストが見え隠れする[PETRIFIED EYS]がハイライトかもしれません。

イントロ、途中のリズムチェンジ、不可思議な浮遊感を伴ったメロディが印象的ですね。

[LISBON]は、「FIREWORKSといえば、どの曲?」と言われると、曲の良し悪しは関係なく、なぜか名前が挙がります。このアルバムを象徴する曲なのかもしれませんね。

こうして並べると良曲が揃っているのだ。

なのに、「なんか話題にしづらい」アルバムなのだ。

こういった方向性が影響してか、このアルバムを最後にブレインのアンドレ・マトスが脱退。

VIPER時代から彼を追いかけてきたファンは「・・ANGRA、終わった」と悲嘆にくれました。

が、これまたこのアルバムのおかげか、新ヴォーカルのエドゥ・ファラスキを迎えたANGRAはプロデューサーと共に「ANGRAらしさとは何なのか」と徹底的に追求した奇跡の復活作[REBIRTH]へと繋がっていくのでした。

・・このアルバムが素晴らしすぎて「なんだよ、マトスいらねーじゃん」という風潮になったのは、マトスファンのワタシとしては若干寂しさを覚えるものの、アルバムの素晴らしさは異論を挟む余地は全くないので、反論もできないのですがね。

[FIREWORKS]が1stや2ndの延長線上にあったとするならば、エドゥの活躍もその後の名作も生まれなかった。

こういった背景、今に至るプロセスを語る上では、まさにバンドの命運を分けたアルバムと言えるでしょう。

ANGRAを後追いで聞くのであれば後回しにしていいアルバムだと思うのですが、そういった歴史を遡る意味では絶対に外せませんね。

:

:

というわけで、8年目もよろしくお願いしたしますね。

Angra - Petrified Eyes

2012年12月04日

7年目なう。

このブログがスタートしたのが、2006年12月4日。

ってことで、丸々6年を経過して7年目に突入しましたよ。

・・・ってことは、この頃に生まれた子供も小学生になってるってことか!(計算合ってるかな?)

そいつぁワタシもトシをとるわけですよ。

・・・ってことは、ウチのコドモたちも2006年当時はさぞかしカワイかったんだろなーと遠い目で回想に耽ってしまいますね。

ちなみに管理画面から見てみたら現在、665記事をアップしているようだ。

・・・ってことは、日数で割ると平均ペースが・・とか言ってる場合じゃないじゃないか!

この記事が666じゃないか!

なんたる偶然!

メタラーにとって特別な数字である666をこの節目で迎えるとは・・今、管理画面開いて背筋が震えたね。アドレナリンが脳内を巡ったね。(このあたり、伊藤政則風に)

メタラーの人なら驚愕を共有してくれますよね、ね、ね。

・・・おっと、熱くなりすぎた。

当時と違って、最近はfacebookだのtwitterだのといった各種SNSも台頭してきている中で、たまーにでも見にきて頂ける方がいらっしゃるのは大きな励みになっていますよ。

もともとは「自己主張の場なんだから、誰かに見てほしいなんて思いは皆無だから!我が道を勝手に進むんだからね!」と思ってましたが、やっぱりヒトサマの支えってのはデッカイ元気玉なのであります

改めて感謝感激雨嵐であります。

今にして思えば、子供たちが幼いころは毎日がキラキラとしたかけがえのない瞬間の集合体でした。

日々、驚かされることや新しい発見がありました。

が、さすがに二人とも小学生になると日々は「学校生活」という日常に流されていくようになり、ワタシ自身がそういった発見をすることが少なくなった。

ムスメなんぞは、もう精神的にはオトナになりたい時期に入ってきている。

当然、二人ともがそれぞれにそれぞれの意志を持って自我を確立しつつある中で、ブログに取り上げにくいなーと思う場面も増えてきた。

音楽も、常に新しい発見があるのは間違いないけど、そういった場面が減ってきているのも間違いない。

そりゃー、20年以上聞いてれば新鮮味というか「あ、●●っぽいね」「あー、あのアルバムと比べると、ちょっと・・・」とかって思っちゃう場面も多々あるし。

そんな状態ではありますが、以前から書いているように、このブログは自分の文章力&プレゼン能力の欠如をキッカケに始めたものでありますので、内容はどうであれ、更新ペースはどうであれ、続けていかねばと思っておりますよ。

ってことで、結局のところダラダラと7年目を迎えた「ヘビメタパパの書斎」。

これからも皆様から「痛々しい四十路メタラー」と冷たい目で見られようが、自己満足だねと笑われようが、細々とアンダーグラウンドでいいので続く予定なのであります。

ナマ暖かい目で見守ってやってくださいませ。

・・ボチボチ、子供もパソコン使えるようになってきてるし、風当たりは強いなー。

:

:

:

さて、この節目の日には、初日に取り上げたバンドに敬意を表して(?)、そして自分の初心を忘れないように、彼らのアルバムですね。

ANGRA / TEMPLE OF SHADOWS

ブラジル出身、クラシカルスピードメタルの草分けといってもいいでしょう。

2004年発表の5thですかね。

バンドの創始者でもあり、象徴とも思われていたアンドレ・マトスが脱退。

その衝撃と不安の中、新ヴォーカリストのエドゥ・ファラスキを迎えて見事に原点回帰かつ最高傑作とも言われる[REBIRTH]をリリース。

その真価を問われる試金石となるアルバム、といったところでしょうか。

前作で「ANGRAらしさとは何か」を徹底的に追求、ブラジリアンな土着的空気と、バンドの象徴ともいえる「聖」なるムードが見事な相乗効果を見せて最高到達点に辿り着いた感がありました。

続くこのアルバムでの方向性が焦点でしたね。

結果としては、そのムードは残しつつ、さらに重厚さと攻撃力を増したアルバムとなりました。

ここで言う「攻撃力」は、単純なスピード感やリフの鋭利さではなく、アルバムの圧力というか存在感というか・・・そういった意味で、さらに一つ階段を登ったという感があります。

アルバム全体の構成も緊張感に満ちており、そういった「完成度」を根拠に、このアルバムを最高傑作とする人も多いのではないでしょうか。

まぁ、個人的には[REBIRTH]のほうが好きなんですけどね。

まぁ、もっと言ってしまえば、[ANGELS CRY][HOLY LAND]も[REBIRTH]と同じくらい好きなんですけどね。

まぁ、そういう意味では残念ながら好きな順位をつけると中くらいとか中の下になっちゃうんですけどね。

こればっかりは、今まで残してきたアルバムが素晴らしすぎたからにすぎないわけで、仕方ない。

とはいえ、上述の通り完成度はピカイチだと思います。

オープニングを飾る[Deus Le Volt']は闘いの幕開けを思わせる緊張感を湛え、続く[Spread Your Fire]は尋常じゃない高揚感と勇壮さを伴っていながら、美しく、目眩くような芸術的側面を併せ持ちます。

この曲はANGRAの歴史の中でも筆頭クラスの昂り。指折りの名曲でしょう。

ヒトカラで「ANGRA歌いたいなー」と思うと、高確率でチョイスします。♪グローーーリヤーーース!!

[The Temple Of Hate]では、カイ・ハンセンのファン歓喜!「アーライ!!」に続く新たなゴッドボイス生誕!!という興奮に・・・

いやいや、そこだけじゃなく、曲としてもANGRAらしい疾走感、初期を思わせるクラシカルアレンジの間奏やコーラス。

逆にその空気がアルバム中で浮いてるような違和感さえありますが、初期のファンにはウレシイところ。

前作と共通する「荘厳」というキーワードの中、天使・救済を想起する前作、漆黒・闘いの前の緊張感を想起する今作。

好みは二分されるのではないかと思います。

名作であることは間違いなく、一般的にも最高傑作の呼び声が高い。

しかも指折りのキラーチューンが存在している。

ワタシのような偏った嗜好を持つ人以外に勧めるなら、おそらくこのアルバムになるのでしょう。

なのに、ワタシの個人的評価という意味ではやや微妙な位置に存在するフシギなアルバム。

VIPER時代からのANGRAファンの中での評価ってどうなんだろうなー。

Angra - Spread Your Fire ・・ うーん名曲!昂ってくるぜぃ!

ってことで、丸々6年を経過して7年目に突入しましたよ。

・・・ってことは、この頃に生まれた子供も小学生になってるってことか!(計算合ってるかな?)

そいつぁワタシもトシをとるわけですよ。

・・・ってことは、ウチのコドモたちも2006年当時はさぞかしカワイかったんだろなーと遠い目で回想に耽ってしまいますね。

ちなみに管理画面から見てみたら現在、665記事をアップしているようだ。

・・・ってことは、日数で割ると平均ペースが・・とか言ってる場合じゃないじゃないか!

この記事が666じゃないか!

なんたる偶然!

メタラーにとって特別な数字である666をこの節目で迎えるとは・・今、管理画面開いて背筋が震えたね。アドレナリンが脳内を巡ったね。(このあたり、伊藤政則風に)

メタラーの人なら驚愕を共有してくれますよね、ね、ね。

・・・おっと、熱くなりすぎた。

当時と違って、最近はfacebookだのtwitterだのといった各種SNSも台頭してきている中で、たまーにでも見にきて頂ける方がいらっしゃるのは大きな励みになっていますよ。

もともとは「自己主張の場なんだから、誰かに見てほしいなんて思いは皆無だから!我が道を勝手に進むんだからね!」と思ってましたが、やっぱりヒトサマの支えってのはデッカイ元気玉なのであります

改めて感謝感激雨嵐であります。

今にして思えば、子供たちが幼いころは毎日がキラキラとしたかけがえのない瞬間の集合体でした。

日々、驚かされることや新しい発見がありました。

が、さすがに二人とも小学生になると日々は「学校生活」という日常に流されていくようになり、ワタシ自身がそういった発見をすることが少なくなった。

ムスメなんぞは、もう精神的にはオトナになりたい時期に入ってきている。

当然、二人ともがそれぞれにそれぞれの意志を持って自我を確立しつつある中で、ブログに取り上げにくいなーと思う場面も増えてきた。

音楽も、常に新しい発見があるのは間違いないけど、そういった場面が減ってきているのも間違いない。

そりゃー、20年以上聞いてれば新鮮味というか「あ、●●っぽいね」「あー、あのアルバムと比べると、ちょっと・・・」とかって思っちゃう場面も多々あるし。

そんな状態ではありますが、以前から書いているように、このブログは自分の文章力&プレゼン能力の欠如をキッカケに始めたものでありますので、内容はどうであれ、更新ペースはどうであれ、続けていかねばと思っておりますよ。

ってことで、結局のところダラダラと7年目を迎えた「ヘビメタパパの書斎」。

これからも皆様から「痛々しい四十路メタラー」と冷たい目で見られようが、自己満足だねと笑われようが、細々とアンダーグラウンドでいいので続く予定なのであります。

ナマ暖かい目で見守ってやってくださいませ。

・・ボチボチ、子供もパソコン使えるようになってきてるし、風当たりは強いなー。

:

:

:

さて、この節目の日には、初日に取り上げたバンドに敬意を表して(?)、そして自分の初心を忘れないように、彼らのアルバムですね。

ANGRA / TEMPLE OF SHADOWS

ブラジル出身、クラシカルスピードメタルの草分けといってもいいでしょう。

2004年発表の5thですかね。

バンドの創始者でもあり、象徴とも思われていたアンドレ・マトスが脱退。

その衝撃と不安の中、新ヴォーカリストのエドゥ・ファラスキを迎えて見事に原点回帰かつ最高傑作とも言われる[REBIRTH]をリリース。

その真価を問われる試金石となるアルバム、といったところでしょうか。

前作で「ANGRAらしさとは何か」を徹底的に追求、ブラジリアンな土着的空気と、バンドの象徴ともいえる「聖」なるムードが見事な相乗効果を見せて最高到達点に辿り着いた感がありました。

続くこのアルバムでの方向性が焦点でしたね。

結果としては、そのムードは残しつつ、さらに重厚さと攻撃力を増したアルバムとなりました。

ここで言う「攻撃力」は、単純なスピード感やリフの鋭利さではなく、アルバムの圧力というか存在感というか・・・そういった意味で、さらに一つ階段を登ったという感があります。

アルバム全体の構成も緊張感に満ちており、そういった「完成度」を根拠に、このアルバムを最高傑作とする人も多いのではないでしょうか。

まぁ、個人的には[REBIRTH]のほうが好きなんですけどね。

まぁ、もっと言ってしまえば、[ANGELS CRY][HOLY LAND]も[REBIRTH]と同じくらい好きなんですけどね。

まぁ、そういう意味では残念ながら好きな順位をつけると中くらいとか中の下になっちゃうんですけどね。

こればっかりは、今まで残してきたアルバムが素晴らしすぎたからにすぎないわけで、仕方ない。

とはいえ、上述の通り完成度はピカイチだと思います。

オープニングを飾る[Deus Le Volt']は闘いの幕開けを思わせる緊張感を湛え、続く[Spread Your Fire]は尋常じゃない高揚感と勇壮さを伴っていながら、美しく、目眩くような芸術的側面を併せ持ちます。

この曲はANGRAの歴史の中でも筆頭クラスの昂り。指折りの名曲でしょう。

ヒトカラで「ANGRA歌いたいなー」と思うと、高確率でチョイスします。♪グローーーリヤーーース!!

[The Temple Of Hate]では、カイ・ハンセンのファン歓喜!「アーライ!!」に続く新たなゴッドボイス生誕!!という興奮に・・・

いやいや、そこだけじゃなく、曲としてもANGRAらしい疾走感、初期を思わせるクラシカルアレンジの間奏やコーラス。

逆にその空気がアルバム中で浮いてるような違和感さえありますが、初期のファンにはウレシイところ。

前作と共通する「荘厳」というキーワードの中、天使・救済を想起する前作、漆黒・闘いの前の緊張感を想起する今作。

好みは二分されるのではないかと思います。

名作であることは間違いなく、一般的にも最高傑作の呼び声が高い。

しかも指折りのキラーチューンが存在している。

ワタシのような偏った嗜好を持つ人以外に勧めるなら、おそらくこのアルバムになるのでしょう。

なのに、ワタシの個人的評価という意味ではやや微妙な位置に存在するフシギなアルバム。

VIPER時代からのANGRAファンの中での評価ってどうなんだろうなー。

Angra - Spread Your Fire ・・ うーん名曲!昂ってくるぜぃ!

2011年12月05日

6年目、なう

このブログを開設したのが2006年12月4日。

ってことで、2011年12月4日でまるまる5年を越えて、6年目に突入しましたよ。

このブログを始めたとき・・・

ムスメは4歳。まだ年少だったかな。→現在、9歳。三年生。あぁ、純粋な眼差しだったさ。

ボウズは1歳。まだ赤ちゃんですよ。→現在、6歳。一年生。あぁ、癒し系だと思ってたさ。

ワタシは・・・まぁ・・・5歳若かったってことだ。

あぁ、年の(歳の)流れっつーのは残酷なもんだなー、と。

最近ではtwitterやらfacebookやらの台頭があって、「ブログ」ってツールは押されつつあり、そういったSNSが主流になりつつあるなーと感じることが多い。

自分の周りでもそういった人たちは多いから、体感的にそう思う。

実際、そういった各種SNSがあってブログの更新回数が減ってきてるなーと自分でも自覚しています。

べ、別にネタが尽きてきてるとかメンドくさいとかそういうネガティブな理由じゃないんだからね!多分ね!・・・と思いたい。

そんな中ではありますが、ワタシにとってブログは特別な場でありつづけています。

節目の度に書いてる気がするけど、元々プレゼンで連敗し、仕事での表現力向上のために、しっかりとした「文章」を構築するスキルを身につけたいと思ったのがキッカケ。

自分の大好きなことを、思いを、単なる「日記・感想」ではなく「文章」として記すことが目的。

facebookでは公私問わず繋がるから、自分の趣味は控えめにして人畜無害に。

twitterでは文章・文体なんて関係なくフリーダムにユルくダラダラと。

mixiは・・・まぁ存在してるだけ。

そしてブログは全く性質の異なるものとして自分の中では重要な位置に存在してくれています。

ブログだけは他のSNSとは一線を引いて、いい意味で「孤立」させておきたいなーと思っています。

各種SNSで繋がってくれてる方々で、このブログの存在を知っている方には、重ね重ね「他の人には、このブログのことはナイショにしといてね」と改めてお願いしたい次第であります。

ずっと更新ペースを維持するのは難しいかもしれないけど、子供は日々成長して新しい姿を見せてくれるし、音楽は次々と新しい発見があるし。

書きたいことはイッパイある。

そして、他のブログとは比べ物にならないカウントの低さ、内容の稚拙さにも関わらず、定期的に訪問してくれる方がいる。

コメントをくれる方がいる。

実世界でも繋がってくれる人がいる。

それがモチベーションの源であります。

6年目も相変わらず、興味のない方には目障り以外のなにものでもないブログになるかと思いますが、「あー、こういうヤツもいるな」という程度で泳がせておいてくださいませ。

:

:

:

さて、この節目には記念すべき最初のネタ(というレベルでもないけど)として取り上げたANGRAを・・・ってのが定番化しています。

ブログデビュー時の原点に帰る、そして自分の現在を再認識する・・・ってとこですかね。

そもそもANGRAのアルバムが7枚しかリリースされておらず、しかもヴォーカルが活動停止状態・・・ってことで来年以降が非常に心配ではあるのですが、とりあえず今回はコレを。

ANGRA [Angels Cry]

アンドレ・マトス率いる(当時はこの表現で間違ってないと思う)、ANGRAのデビュー作であり最大の衝撃作・・・でしょう。

まだこのアルバムのこと書いてなかったんだなー。意外だ。

元々、アンドレ・マトスの存在はVIPERの頃から日本でも知られるようになった。

ブラジル産でシンフォニックなメタル。今でこそシンフォニックなメタルなんてのは一つのジャンルとして確立しているものの、当時は斬新だった。

その「元VIPERのアンドレ・マトスのニューバンド」という前評判に、どれだけの人が食いついたかというと・・・少なかったと思うんだな。

が、フタを開けてみれば、クラシックの楽曲を多用したスピードメタルに多くの人が衝撃を受けたのではないでしょうか。

もうそこにあったのは「元VIPER」の肩書を必要としない、新世代のニューヒーローとも言えるバンドの姿でした。

ジャケットもシンプルながら美しいですね。

バンドロゴは・・・もうちょいなんとかならんかなー、と思ってるんですが。実は。メタTにしたときにイマイチなんだよなー。

シンフォニックに幕を開ける[Unfinished Allegro]。

シューベルトの「未完成」をモチーフにしたイントロダクションは荘厳かつ勇壮な幕開けを演出します。

そこから一気に切り込んでくる世紀の名曲[Carry On]。

シンフォニック・スピードメタルというジャンルを生み出したと言っても過言ではなく、スピードメタル/パワーメタルという狭義なジャンルを越えてHeavyMetalシーンに燦然と輝く名曲です。

美しく駆け抜ける旋律を彩るクラシカルなフレーズ。

アンドレ・マトスのヴォーカルは、線が細いながらも個性的なハイトーン。

今となっては、後任のエドゥ・ファラスキと比較されて「マトスじゃなくてもよかった。つか、エドゥのほうがいい」と言われているカワイソウなマトやんではあるのですが、やはりこの作品を生み出してくれた功績は大きい。

そしてワタシは「エドゥもいいけど、マトスも忘れないでね。このB級臭がタマンナイんだよ。」と思うわけです。

そして後半の山場[Evel Warning]。

[Carry On]がクラシカルで流麗なスピードメタルだとすれば、[Evel Warning]はクラシカルでやや重量感のあるパワーメタル・・・といったところですかね。

自らのルーツであるブラジリアン・・・というか、ラテン系のリズムを取り入れ、複雑な場面展開で緩急をつけ・・・という手法は、この後のANGRAの礎となっていますね。

間奏で用いられるヴィヴァルディ「四季」の「冬」が、この曲の象徴的パートと言えるかもしれません。

ただでさえクオリティが高く印象深い曲ですが、このヴィヴァルディの間奏でさらにドラマティックな曲へと昇華させています。

もうね、安っぽいコトバだけど、萌えます。悶えます。

他にも代表曲の[Angels Cry](これまたクラシカルなパートが美味しい名曲)、ケイト・ブッシュのカバーである[Wuthering Heights]、スケールの大きな[Never Understand]・・・と聞きどころ満載。

ちょっと音が軽かったり、プロダクションが甘かったり、アンドレ・マトスのヴォーカルがゴニョゴニョ・・・と、今のANGRAと比べると目につくところもあるわけですが、今でも「ANGRAといえばこのアルバムだな」ってヒト、多いと思います。

HELLOWEENの[KEEPER OF SEVEN KEYS]、RHAPSODYの[Legendary Tales]あたりと並んで、このジャンルを語る上では絶対外せない、歴史の節目となる作品。

初めて[Unfinished Allegro]~[Caryy On]の流れを聞いた時の衝撃は、今でも脳裏に焼きついています。

HeavyMetal史上の名盤として語り継がれるであろう名作です。

このアルバムのリリースは1993年。

もうすぐ20年になるのか・・・・ワタシをHeavyMetalというジャンルから離れられなくしたアルバムの一つであり、今でも全く色褪せることはありません。

:

:

:

ということで、6年目もこんな具合にアンダーグラウンド界隈で蠢いていくであろうブログですが、よろしかったらお付き合いくださいませ。

Angra - Unfinished Allegro-Carry On

Angra - Evil Warning

1993年

ってことで、2011年12月4日でまるまる5年を越えて、6年目に突入しましたよ。

このブログを始めたとき・・・

ムスメは4歳。まだ年少だったかな。→現在、9歳。三年生。あぁ、純粋な眼差しだったさ。

ボウズは1歳。まだ赤ちゃんですよ。→現在、6歳。一年生。あぁ、癒し系だと思ってたさ。

ワタシは・・・まぁ・・・5歳若かったってことだ。

あぁ、年の(歳の)流れっつーのは残酷なもんだなー、と。

最近ではtwitterやらfacebookやらの台頭があって、「ブログ」ってツールは押されつつあり、そういったSNSが主流になりつつあるなーと感じることが多い。

自分の周りでもそういった人たちは多いから、体感的にそう思う。

実際、そういった各種SNSがあってブログの更新回数が減ってきてるなーと自分でも自覚しています。

べ、別にネタが尽きてきてるとかメンドくさいとかそういうネガティブな理由じゃないんだからね!多分ね!・・・と思いたい。

そんな中ではありますが、ワタシにとってブログは特別な場でありつづけています。

節目の度に書いてる気がするけど、元々プレゼンで連敗し、仕事での表現力向上のために、しっかりとした「文章」を構築するスキルを身につけたいと思ったのがキッカケ。

自分の大好きなことを、思いを、単なる「日記・感想」ではなく「文章」として記すことが目的。

facebookでは公私問わず繋がるから、自分の趣味は控えめにして人畜無害に。

twitterでは文章・文体なんて関係なくフリーダムにユルくダラダラと。

mixiは・・・まぁ存在してるだけ。

そしてブログは全く性質の異なるものとして自分の中では重要な位置に存在してくれています。

ブログだけは他のSNSとは一線を引いて、いい意味で「孤立」させておきたいなーと思っています。

各種SNSで繋がってくれてる方々で、このブログの存在を知っている方には、重ね重ね「他の人には、このブログのことはナイショにしといてね」と改めてお願いしたい次第であります。

ずっと更新ペースを維持するのは難しいかもしれないけど、子供は日々成長して新しい姿を見せてくれるし、音楽は次々と新しい発見があるし。

書きたいことはイッパイある。

そして、他のブログとは比べ物にならないカウントの低さ、内容の稚拙さにも関わらず、定期的に訪問してくれる方がいる。

コメントをくれる方がいる。

実世界でも繋がってくれる人がいる。

それがモチベーションの源であります。

6年目も相変わらず、興味のない方には目障り以外のなにものでもないブログになるかと思いますが、「あー、こういうヤツもいるな」という程度で泳がせておいてくださいませ。

:

:

:

さて、この節目には記念すべき最初のネタ(というレベルでもないけど)として取り上げたANGRAを・・・ってのが定番化しています。

ブログデビュー時の原点に帰る、そして自分の現在を再認識する・・・ってとこですかね。

そもそもANGRAのアルバムが7枚しかリリースされておらず、しかもヴォーカルが活動停止状態・・・ってことで来年以降が非常に心配ではあるのですが、とりあえず今回はコレを。

ANGRA [Angels Cry]

アンドレ・マトス率いる(当時はこの表現で間違ってないと思う)、ANGRAのデビュー作であり最大の衝撃作・・・でしょう。

まだこのアルバムのこと書いてなかったんだなー。意外だ。

元々、アンドレ・マトスの存在はVIPERの頃から日本でも知られるようになった。

ブラジル産でシンフォニックなメタル。今でこそシンフォニックなメタルなんてのは一つのジャンルとして確立しているものの、当時は斬新だった。

その「元VIPERのアンドレ・マトスのニューバンド」という前評判に、どれだけの人が食いついたかというと・・・少なかったと思うんだな。

が、フタを開けてみれば、クラシックの楽曲を多用したスピードメタルに多くの人が衝撃を受けたのではないでしょうか。

もうそこにあったのは「元VIPER」の肩書を必要としない、新世代のニューヒーローとも言えるバンドの姿でした。

ジャケットもシンプルながら美しいですね。

バンドロゴは・・・もうちょいなんとかならんかなー、と思ってるんですが。実は。メタTにしたときにイマイチなんだよなー。

シンフォニックに幕を開ける[Unfinished Allegro]。

シューベルトの「未完成」をモチーフにしたイントロダクションは荘厳かつ勇壮な幕開けを演出します。

そこから一気に切り込んでくる世紀の名曲[Carry On]。

シンフォニック・スピードメタルというジャンルを生み出したと言っても過言ではなく、スピードメタル/パワーメタルという狭義なジャンルを越えてHeavyMetalシーンに燦然と輝く名曲です。

美しく駆け抜ける旋律を彩るクラシカルなフレーズ。

アンドレ・マトスのヴォーカルは、線が細いながらも個性的なハイトーン。

今となっては、後任のエドゥ・ファラスキと比較されて「マトスじゃなくてもよかった。つか、エドゥのほうがいい」と言われているカワイソウなマトやんではあるのですが、やはりこの作品を生み出してくれた功績は大きい。

そしてワタシは「エドゥもいいけど、マトスも忘れないでね。このB級臭がタマンナイんだよ。」と思うわけです。

そして後半の山場[Evel Warning]。

[Carry On]がクラシカルで流麗なスピードメタルだとすれば、[Evel Warning]はクラシカルでやや重量感のあるパワーメタル・・・といったところですかね。

自らのルーツであるブラジリアン・・・というか、ラテン系のリズムを取り入れ、複雑な場面展開で緩急をつけ・・・という手法は、この後のANGRAの礎となっていますね。

間奏で用いられるヴィヴァルディ「四季」の「冬」が、この曲の象徴的パートと言えるかもしれません。

ただでさえクオリティが高く印象深い曲ですが、このヴィヴァルディの間奏でさらにドラマティックな曲へと昇華させています。

もうね、安っぽいコトバだけど、萌えます。悶えます。

他にも代表曲の[Angels Cry](これまたクラシカルなパートが美味しい名曲)、ケイト・ブッシュのカバーである[Wuthering Heights]、スケールの大きな[Never Understand]・・・と聞きどころ満載。

ちょっと音が軽かったり、プロダクションが甘かったり、アンドレ・マトスのヴォーカルがゴニョゴニョ・・・と、今のANGRAと比べると目につくところもあるわけですが、今でも「ANGRAといえばこのアルバムだな」ってヒト、多いと思います。

HELLOWEENの[KEEPER OF SEVEN KEYS]、RHAPSODYの[Legendary Tales]あたりと並んで、このジャンルを語る上では絶対外せない、歴史の節目となる作品。

初めて[Unfinished Allegro]~[Caryy On]の流れを聞いた時の衝撃は、今でも脳裏に焼きついています。

HeavyMetal史上の名盤として語り継がれるであろう名作です。

このアルバムのリリースは1993年。

もうすぐ20年になるのか・・・・ワタシをHeavyMetalというジャンルから離れられなくしたアルバムの一つであり、今でも全く色褪せることはありません。

:

:

:

ということで、6年目もこんな具合にアンダーグラウンド界隈で蠢いていくであろうブログですが、よろしかったらお付き合いくださいませ。

Angra - Unfinished Allegro-Carry On

Angra - Evil Warning

1993年

2011年07月28日

新しい風

「これは・・・来る!」と直感的に感じることがある。

「来る」ってのは、「来日する」ってことじゃなくて、「波が来る」「追い風が吹く」ことだ。ムーヴメント・・・ってほどでもないけど、これはちょっと賑わしくなりそうだな、ってことだ。

昨年のTURISASの時に、そんな雰囲気があった。

個人的にヒットだったRECKLESS LOVEには、残念ながらそういったムードは無かった・・・いいバンドだったのに・・・いやいや、過去形にしちゃいけないな。

そして、今年はこのバンドが「クル!」という雰囲気を持っている。

AMARANTHE / AMARANTHE

スウェーデン発、これがデビューアルバムになりますね。

このバンド、単なる新人ではありません。メンバーが以前在籍していたバンドを拾ってみると・・・

FALCONER!

DREAM EVIL!

そして DRAGONLAND!

どうですか。音楽性を問う前に垂涎、という方もいらっしゃるのでは。

フレッシュな顔してデビューしてますが、歴戦(っても、B級戦線ですけどね)の猛者たちです。

特にDRAGONLANDが大好きだったワタシとしては「元DRAGONLANDが・・・キタか!」という感慨深いものがあります。

さて。このAMARANTHE。別にそういった経緯で評判を生んでるわけではありません。

当然、その音楽性があってのこと。

基本スタイルは、北欧メロデス+女性ヴォーカル・・・という、ありがちな(失礼)ものです。

その「ありがち」と思われがちな中で突出した個性を感じるのが、耳に残るメロディと、トリプルヴォーカル。

① デスヴォイス担当(男)

② ノーマルヴォイス担当(男)

③ ノーマルヴォイス担当(女) という三連星。

このバランスが新鮮です。

女性ヴォーカルは、キレがよくパワフル。昨年のLOUDPARKでのHALESTROMを思い出しますね。

デスヴォイスも実に効果的。

冒頭に「北欧メロデス」と記載しましたが、デス風味は控えめ。

美しいメロディラインを伴ったスピード感は北欧らしさをアピールしつつ、「正統派」と言っても過言ではない、ジャンルを問わない普遍性を持ち合わせています。

そして、ピコピコという電子音もアクセントになってますね。

この電子音を使ってのアレンジは Luca Turilli の[Prophet of the Last Eclipse]を思い出したりしますが、モダンな風味のリフとの相乗効果で、なんだか近未来的なムードを漂わせます。

とはいえ、個人的にはあんまり電子的アレンジは好きじゃないけどね。

ま、このアルバムでは上手く使ってるんじゃないかな、と。

デスヴォーカルや電子音を駆使してはいるものの、全体的に残る印象としては「繊細・華麗」。

このあたりはDRAGONLANDにも通じるわけですが、繊細なメロディを軸に、そういったオプションで肉付けしているという感があります。

メロデスの女性ヴォーカルというとゴシカルだったりオペラチックな方向を導入しがちですが、Eliza嬢の声はクセがなく安定感と説得力に満ちている。

このあたりも正統派メタル的魅力に昇華している要因でしょうね。

メロスピファン、メロデスファン、正統派メタルファン・・・HeavyMetalというジャンルに於いて垣根を必要としないバンドだな、と感じます。

デビュー早々に来日し、秋には再びLOUDPARK11で戻ってきてくれます。

ライブでのパフォーマンス、そして次のアルバムがこのバンドの未来を決めることになるでしょうね。

そして、この勢いのままにDRAGONLANDでも初期の輝きを取り戻して表舞台に帰ってきてほしいなぁ・・・というハナシは蛇足ですかね。

Amaranthe - Hunger

オマケ :

Dragonland - Majesty of the Mithril Mountains (コレを機に、少しスポットが当たるとウレシイ)

「来る」ってのは、「来日する」ってことじゃなくて、「波が来る」「追い風が吹く」ことだ。ムーヴメント・・・ってほどでもないけど、これはちょっと賑わしくなりそうだな、ってことだ。

昨年のTURISASの時に、そんな雰囲気があった。

個人的にヒットだったRECKLESS LOVEには、残念ながらそういったムードは無かった・・・いいバンドだったのに・・・いやいや、過去形にしちゃいけないな。

そして、今年はこのバンドが「クル!」という雰囲気を持っている。

AMARANTHE / AMARANTHE

スウェーデン発、これがデビューアルバムになりますね。

このバンド、単なる新人ではありません。メンバーが以前在籍していたバンドを拾ってみると・・・

FALCONER!

DREAM EVIL!

そして DRAGONLAND!

どうですか。音楽性を問う前に垂涎、という方もいらっしゃるのでは。

フレッシュな顔してデビューしてますが、歴戦(っても、B級戦線ですけどね)の猛者たちです。

特にDRAGONLANDが大好きだったワタシとしては「元DRAGONLANDが・・・キタか!」という感慨深いものがあります。

さて。このAMARANTHE。別にそういった経緯で評判を生んでるわけではありません。

当然、その音楽性があってのこと。

基本スタイルは、北欧メロデス+女性ヴォーカル・・・という、ありがちな(失礼)ものです。

その「ありがち」と思われがちな中で突出した個性を感じるのが、耳に残るメロディと、トリプルヴォーカル。

① デスヴォイス担当(男)

② ノーマルヴォイス担当(男)

③ ノーマルヴォイス担当(女) という三連星。

このバランスが新鮮です。

女性ヴォーカルは、キレがよくパワフル。昨年のLOUDPARKでのHALESTROMを思い出しますね。

デスヴォイスも実に効果的。

冒頭に「北欧メロデス」と記載しましたが、デス風味は控えめ。

美しいメロディラインを伴ったスピード感は北欧らしさをアピールしつつ、「正統派」と言っても過言ではない、ジャンルを問わない普遍性を持ち合わせています。

そして、ピコピコという電子音もアクセントになってますね。

この電子音を使ってのアレンジは Luca Turilli の[Prophet of the Last Eclipse]を思い出したりしますが、モダンな風味のリフとの相乗効果で、なんだか近未来的なムードを漂わせます。

とはいえ、個人的にはあんまり電子的アレンジは好きじゃないけどね。

ま、このアルバムでは上手く使ってるんじゃないかな、と。

デスヴォーカルや電子音を駆使してはいるものの、全体的に残る印象としては「繊細・華麗」。

このあたりはDRAGONLANDにも通じるわけですが、繊細なメロディを軸に、そういったオプションで肉付けしているという感があります。

メロデスの女性ヴォーカルというとゴシカルだったりオペラチックな方向を導入しがちですが、Eliza嬢の声はクセがなく安定感と説得力に満ちている。

このあたりも正統派メタル的魅力に昇華している要因でしょうね。

メロスピファン、メロデスファン、正統派メタルファン・・・HeavyMetalというジャンルに於いて垣根を必要としないバンドだな、と感じます。

デビュー早々に来日し、秋には再びLOUDPARK11で戻ってきてくれます。

ライブでのパフォーマンス、そして次のアルバムがこのバンドの未来を決めることになるでしょうね。

そして、この勢いのままにDRAGONLANDでも初期の輝きを取り戻して表舞台に帰ってきてほしいなぁ・・・というハナシは蛇足ですかね。

Amaranthe - Hunger

オマケ :

Dragonland - Majesty of the Mithril Mountains (コレを機に、少しスポットが当たるとウレシイ)

2011年03月10日

一番輝くところで

ヴォーカルのスタイルによって、「こういう曲を歌ったら、この人は光るなぁ」とか、「こういう曲だと、この人のいいとこが伝わらないなぁ」ってことがある。

様式美に似合うヴォーカル。

スラッシーな曲が似合うヴォーカル。

バラードが絶品なヴォーカル。

この人も、そういう「イメージ」が出来上がってるヴォーカルだ。

ANDI DERIS [COME FROM THE RAIN]

言わずと知れた、現HELLOWEENのヴォーカル、アンディ・デリス。

マイケル・キスクの後釜として加入したのが1994年・・・もう17年(!)経つわけだから、「HELLOWEENのヴォーカルはアンディ。で、キスケの時代は古臭い」ってな人がいてもフシギじゃない。

逆に言うと、「アンディ・デリスといえば、HELLOWEENサウンド」という印象なんだろうな。

HELLOWEENのヴォーカルがマイケル・キスクだった時代・・・

ドイツを中心にハロウィン・シンドローム的フォロワーが続々と生まれる中、異彩を放っていたバンドがアンディ・デリスが在籍していたPINKCREAM69でした。

ポップさと哀愁が絶妙なバランスで同居し、そこにアンディのウェットで個性的なヴォーカルが彩る。

このバンドの胸キュンのメロディを歌うアンディは、唯一無二の存在でした。

そして、ワタシはPINKCREAM69が大好きだった。

アンディ・デリスといえば、少しの泣きと、少しのポップさと、少しのメタリックさと、少しヒネたメロディラインと・・・なんつーか浮遊感のあるメロディっていうかな、そんな歌が似合う。

HELLOWEEN加入直後のアルバムは、そのアンディのセンスとヴァイキーのセンスとの相乗効果によって期待以上の作品に仕上がりました。

逆にアンディ・デリスに興味がない、古くからのHELLOWEENファン、特に「カイ&キスクこそHELLOWEEN」って人にとっては「ダメだこりゃ」なアルバムだったんじゃないでしょうか。

ワタシはアンディ大好きだったから受け入れられたけどね。

そして、HELLOWEENも音楽的変移を繰返し、最新アルバムではかなりヘヴィな路線にベクトルを向けました。

そのアルバムで「Meeeeeeeetaaaaaaallllll!!!」と声高にメタルを叫ぶアンディを聴くにつれ「・・・・それじゃないと思うんだ、アンディ」と切なくなるのです。

(いや、HELLOWEENとしてのアルバムの出来/不出来の問題じゃなくてね)

:

:

:

前置きが長くなってしまいました。

そのアンディ・デリスが、HELLOWEENで2枚のアルバムをリリースした後に発表したソロアルバムがこのアルバム。

ジャケットで表現された、雨に濡れたガラス。

アルバムタイトルに用いられた「RAIN」。

そう、アンディには「RAIN」「TEARS」「AWAY」といった、なんだか切なげなキーワードが似合う。

HELLOWEENのメンバーが参加していることもあり、それなりにヘヴィなパートもあるわけですが、全体的にはアンディ・デリスの「しっとり感」が楽しめるアルバムです。

特に[1000 YEARS AWAY]は、まさにアンディ節とも言える真骨頂。

それなりにHELLOWEENのアルバムに満足していたワタシも「コレなんだよなぁ・・・自分が好きだったアンディ・デリスは」と懐古的になってしまいます。

以前から何度か書いてるかもしれないけど・・・・

HELLOWEENからカイ・ハンセンが抜けたことで、GAMMA RAYが生まれた。

マイケル・キスクが抜けたことで、AVANTASIAの奇跡が生まれた。

PINKCREAM69からアンディ・デリスが抜けたことで、デイヴィッド・リードマンによる正統派欧州路線が花開いた。

そしてアンディがHELLOWEENに加入したことで、想像できなかったケミストリーを生み出した。

・・・そう思うと、この一連の脱退劇は運命的なものだったかのように思う。

だけど、アンディ・デリスのセンスを100%生かせる場所が無くなってしまっているのは残念なトコなんだよね。

またソロアルバムで、その輝きを見せて欲しいなぁ。

ちなみに、amazonだと新品でも400円、中古だと1円・・・(泣)

HELLOWEEN時代のアンディしか知らない方、ポチっときましょう!

Andi Deris - 1000 Years Away

様式美に似合うヴォーカル。

スラッシーな曲が似合うヴォーカル。

バラードが絶品なヴォーカル。

この人も、そういう「イメージ」が出来上がってるヴォーカルだ。

ANDI DERIS [COME FROM THE RAIN]

言わずと知れた、現HELLOWEENのヴォーカル、アンディ・デリス。

マイケル・キスクの後釜として加入したのが1994年・・・もう17年(!)経つわけだから、「HELLOWEENのヴォーカルはアンディ。で、キスケの時代は古臭い」ってな人がいてもフシギじゃない。

逆に言うと、「アンディ・デリスといえば、HELLOWEENサウンド」という印象なんだろうな。

HELLOWEENのヴォーカルがマイケル・キスクだった時代・・・

ドイツを中心にハロウィン・シンドローム的フォロワーが続々と生まれる中、異彩を放っていたバンドがアンディ・デリスが在籍していたPINKCREAM69でした。

ポップさと哀愁が絶妙なバランスで同居し、そこにアンディのウェットで個性的なヴォーカルが彩る。

このバンドの胸キュンのメロディを歌うアンディは、唯一無二の存在でした。

そして、ワタシはPINKCREAM69が大好きだった。

アンディ・デリスといえば、少しの泣きと、少しのポップさと、少しのメタリックさと、少しヒネたメロディラインと・・・なんつーか浮遊感のあるメロディっていうかな、そんな歌が似合う。

HELLOWEEN加入直後のアルバムは、そのアンディのセンスとヴァイキーのセンスとの相乗効果によって期待以上の作品に仕上がりました。

逆にアンディ・デリスに興味がない、古くからのHELLOWEENファン、特に「カイ&キスクこそHELLOWEEN」って人にとっては「ダメだこりゃ」なアルバムだったんじゃないでしょうか。

ワタシはアンディ大好きだったから受け入れられたけどね。

そして、HELLOWEENも音楽的変移を繰返し、最新アルバムではかなりヘヴィな路線にベクトルを向けました。

そのアルバムで「Meeeeeeeetaaaaaaallllll!!!」と声高にメタルを叫ぶアンディを聴くにつれ「・・・・それじゃないと思うんだ、アンディ」と切なくなるのです。

(いや、HELLOWEENとしてのアルバムの出来/不出来の問題じゃなくてね)

:

:

:

前置きが長くなってしまいました。

そのアンディ・デリスが、HELLOWEENで2枚のアルバムをリリースした後に発表したソロアルバムがこのアルバム。

ジャケットで表現された、雨に濡れたガラス。

アルバムタイトルに用いられた「RAIN」。

そう、アンディには「RAIN」「TEARS」「AWAY」といった、なんだか切なげなキーワードが似合う。

HELLOWEENのメンバーが参加していることもあり、それなりにヘヴィなパートもあるわけですが、全体的にはアンディ・デリスの「しっとり感」が楽しめるアルバムです。

特に[1000 YEARS AWAY]は、まさにアンディ節とも言える真骨頂。

それなりにHELLOWEENのアルバムに満足していたワタシも「コレなんだよなぁ・・・自分が好きだったアンディ・デリスは」と懐古的になってしまいます。

以前から何度か書いてるかもしれないけど・・・・

HELLOWEENからカイ・ハンセンが抜けたことで、GAMMA RAYが生まれた。

マイケル・キスクが抜けたことで、AVANTASIAの奇跡が生まれた。

PINKCREAM69からアンディ・デリスが抜けたことで、デイヴィッド・リードマンによる正統派欧州路線が花開いた。

そしてアンディがHELLOWEENに加入したことで、想像できなかったケミストリーを生み出した。

・・・そう思うと、この一連の脱退劇は運命的なものだったかのように思う。

だけど、アンディ・デリスのセンスを100%生かせる場所が無くなってしまっているのは残念なトコなんだよね。

またソロアルバムで、その輝きを見せて欲しいなぁ。

ちなみに、amazonだと新品でも400円、中古だと1円・・・(泣)

HELLOWEEN時代のアンディしか知らない方、ポチっときましょう!

Andi Deris - 1000 Years Away

2010年12月03日

5年目なう

このブログを開設したのが2006年12月4日。

というわけで、明日12月4日で4周年を迎え、5年目に突入します。

文才があるわけでもなく、見どころがあるわけでもなく、クライマックスがあるわけでもなく。

ただただダラダラと独り言や駄文を綴ってるだけで4年経過し、5年目に突入。

こんな惰性でいいんだろか・・・と自問自答しつつも劇的に進化できるわけじゃないので、やっぱりダラダラと進むんだろうなぁ、申し訳ないなぁという思いでいっぱいなのであります。

そんな中。

こんなブログを見に来てくださる方々。

時折コメントをくださる方々。

本当にありがとうございます。

もうね、ホントに感謝感謝感謝感謝と、どれだけ感謝を並べても足りません。

毎年この節目になると書いてるような気がするけど・・・

元々はプレゼンで連敗して、仕事での自分の表現力の欠如に凹み、なんとかならないもんだろか・・・と思って、自己表現および文章力向上の場として始めたブログ。

で、どうせ始めるなら、Yahooとかアメーバとかで埋没してしまうよりは、ローカルなトコでアンダーグラウンドな存在でもいいから異彩を放つような個性的なブログに・・・と思って「ひだっち」を選びました。

だから。

別にコメントのやりとりなんか無くていいや。・・と思ってました。

ブログから誰かと繋がるなんて無理無理無理。・・と思ってました。

ましてやオフ会とかニートなワタシが?ケッ!・・と思ってました。

が、4年の間にブログ上で交流があったり、オフ会で実際に話をしたり、遠方の方と出会うことができたり。

飛騨地方にもメタルが大好きな方々がたくさんいる。

熱い音楽に熱い議論を交わしてる人がたくさんいる。

ワタシと同じように、子供のことで一喜一憂してるブロガーさんがいる。

いかに自分が井の中の蛙だったかを痛感してますよ。

ブログの存在の大きさや価値を痛感してますよ。

・・・逆に怖さもあるけどね。

で、そういった葛藤を抱えつつ、5年目に突入します。

ひだっちブログがどんどんスケールアップして、素晴らしいブログが数多く登場する中、相変わらず自己中心的戯言ばかりでゴメンナサイ。

興味のない方々には、まったく蚊帳の外の話ばかりでゴメンナサイ。

サラッと読みやすい、短めの記事にすりゃいいのに、長い話ばっかりでゴメンナサイ。

とりあえず「単なる日記やメモじゃなくて、ヒトサマに見られても恥ずかしくないように、起承転結をハッキリさせて『文章』として成立した記事を書く」というスタート時のキモチだけはブレないようにしたいと思ってますので、5年目も同じような感じで進んでいくことでしょう。

よろしくお付き合いくださいませ。

:

:

:

さて、この節目の時には、ブログデビューのアルバムに関連して、このバンドを取り上げてます。

そうそう、たまたまブログデビューを思い立った朝に聞いてたのが、このバンドだったんだよね。

今回はラウドパークの記憶を紐解きながら、最新アルバムのことを。

ANGRA [AQUA]

アンドレ・マトスで3枚。そして、エドゥ・ファラスキ加入後4枚目。通算7枚目のアルバムですかね。

・・・・そうか、もうマトやんの歴史を越えてるんだね。エドゥ。

ここ数作は、個人的にANGRAの魅力だと思っているコンパクト&クラシカルなスピード感、ブラジリアンテイストな彩りは控えめだったと思う。

意欲的な作品・・・というと聞こえはいいものの、ちょっとスケールが大きすぎるなぁ、というのが率直なところだった。

DREAM THEATERに通じるような、「聞き手おいてけぼり」感が見え隠れしていた。

そんな中でリリースされた、このアルバム。

直感的には、アンドレ・マトス在籍時の[HOLY LAND]と[FIREWORKS]の中間に位置するようなサウンドだな、と感じました。

全体を覆うクリアかつ穏やかなムードは、ここ数作のANGRAが好きな方々にとっては肩すかし気味ではないでしょうか。

ワタシとしては、これが本来のANGRAの姿であり、本来の進化した姿ではないかと思ってますから違和感ありませんが・・・・。

キコ・ルーレイロのギターも、攻撃的にリフを刻み込むというよりは、情感的に奏でてる印象。

エドゥ・ファラスキのヴォーカルも、ハイトーンを駆使して劇的に盛り上げるというよりは、中音域でナチュラルな印象。

そういったANGRA古来の音像 + エドゥのヴォーカルスタイルがあるからか、時折アンドレ・マトス風に聞こえてきます。

トータルで見ると、ANGRA本来の姿が垣間見えることでオールドファンとしては微笑ましく感じる反面・・・キラーチューンが乏しいのが残念なところ。

オープニングを飾るイントロ[Viderunt Te Aquae] → 一転して疾走する[Arising Thunder]へ、という流れはANGRAのみならずこの手のバンドの黄金パターン。

が、いかんせん[Arising Thunder]の「どっかで聞いたことある」感、「ANGRAなら、もうひとひねり欲しいなぁ」感が残る。

[Awake From Darkness]のような、ANGRAらしいスタイルの素晴らしい曲もあるわけだから、ホントに惜しいのだ。

そして、リリース後に各所で侃々諤々となったエドゥのヴォーカルですが・・・。

ワタシはこのアルバムを聞いたときは、それほど衰えは感じませんでした。

上記のように、アンドレ・マトス的に聞こえる場面があったり、ハイトーンが控えめだったりしても、それはあくまでもアルバムのスタイルの中での表現方法だと思いました。

「そんなに衰えた衰えたって言うほどじゃねーじゃんか。まだまだ大丈夫だぜ」って思いました。

が。

その数カ月後、実際にステージで披露されたエデゥのパフォーマンスは、実際に黄金期のステージングが脳裏に焼きついているワタシにとっては非常に心苦しく残念なパフォーマンスでした。

・・・・ま、いつまでも全盛期の姿を引きずってちゃダメなんだけどね。我ながら。

とはいえ、改めて「本当に自分はANGRAが大好きなんだなぁ」と感じさせてくれたライブだったからこそ、エドゥにはこのまま衰えてほしくないのだ。

アンドレ・マトスが脱退して「もうANGRAは終わった」という崖っぷちから、アルバムタイトル通り劇的に「REBIRTH(再生)」した、あの時のように。

Arising Thunder

Awake From Darkness

というわけで、明日12月4日で4周年を迎え、5年目に突入します。

文才があるわけでもなく、見どころがあるわけでもなく、クライマックスがあるわけでもなく。

ただただダラダラと独り言や駄文を綴ってるだけで4年経過し、5年目に突入。

こんな惰性でいいんだろか・・・と自問自答しつつも劇的に進化できるわけじゃないので、やっぱりダラダラと進むんだろうなぁ、申し訳ないなぁという思いでいっぱいなのであります。

そんな中。

こんなブログを見に来てくださる方々。

時折コメントをくださる方々。

本当にありがとうございます。

もうね、ホントに感謝感謝感謝感謝と、どれだけ感謝を並べても足りません。

毎年この節目になると書いてるような気がするけど・・・

元々はプレゼンで連敗して、仕事での自分の表現力の欠如に凹み、なんとかならないもんだろか・・・と思って、自己表現および文章力向上の場として始めたブログ。

で、どうせ始めるなら、Yahooとかアメーバとかで埋没してしまうよりは、ローカルなトコでアンダーグラウンドな存在でもいいから異彩を放つような個性的なブログに・・・と思って「ひだっち」を選びました。

だから。

別にコメントのやりとりなんか無くていいや。・・と思ってました。

ブログから誰かと繋がるなんて無理無理無理。・・と思ってました。

ましてやオフ会とかニートなワタシが?ケッ!・・と思ってました。

が、4年の間にブログ上で交流があったり、オフ会で実際に話をしたり、遠方の方と出会うことができたり。

飛騨地方にもメタルが大好きな方々がたくさんいる。

熱い音楽に熱い議論を交わしてる人がたくさんいる。

ワタシと同じように、子供のことで一喜一憂してるブロガーさんがいる。

いかに自分が井の中の蛙だったかを痛感してますよ。

ブログの存在の大きさや価値を痛感してますよ。

・・・逆に怖さもあるけどね。

で、そういった葛藤を抱えつつ、5年目に突入します。

ひだっちブログがどんどんスケールアップして、素晴らしいブログが数多く登場する中、相変わらず自己中心的戯言ばかりでゴメンナサイ。

興味のない方々には、まったく蚊帳の外の話ばかりでゴメンナサイ。

サラッと読みやすい、短めの記事にすりゃいいのに、長い話ばっかりでゴメンナサイ。

とりあえず「単なる日記やメモじゃなくて、ヒトサマに見られても恥ずかしくないように、起承転結をハッキリさせて『文章』として成立した記事を書く」というスタート時のキモチだけはブレないようにしたいと思ってますので、5年目も同じような感じで進んでいくことでしょう。

よろしくお付き合いくださいませ。

:

:

:

さて、この節目の時には、ブログデビューのアルバムに関連して、このバンドを取り上げてます。

そうそう、たまたまブログデビューを思い立った朝に聞いてたのが、このバンドだったんだよね。

今回はラウドパークの記憶を紐解きながら、最新アルバムのことを。

ANGRA [AQUA]

アンドレ・マトスで3枚。そして、エドゥ・ファラスキ加入後4枚目。通算7枚目のアルバムですかね。

・・・・そうか、もうマトやんの歴史を越えてるんだね。エドゥ。

ここ数作は、個人的にANGRAの魅力だと思っているコンパクト&クラシカルなスピード感、ブラジリアンテイストな彩りは控えめだったと思う。

意欲的な作品・・・というと聞こえはいいものの、ちょっとスケールが大きすぎるなぁ、というのが率直なところだった。

DREAM THEATERに通じるような、「聞き手おいてけぼり」感が見え隠れしていた。

そんな中でリリースされた、このアルバム。

直感的には、アンドレ・マトス在籍時の[HOLY LAND]と[FIREWORKS]の中間に位置するようなサウンドだな、と感じました。

全体を覆うクリアかつ穏やかなムードは、ここ数作のANGRAが好きな方々にとっては肩すかし気味ではないでしょうか。

ワタシとしては、これが本来のANGRAの姿であり、本来の進化した姿ではないかと思ってますから違和感ありませんが・・・・。

キコ・ルーレイロのギターも、攻撃的にリフを刻み込むというよりは、情感的に奏でてる印象。

エドゥ・ファラスキのヴォーカルも、ハイトーンを駆使して劇的に盛り上げるというよりは、中音域でナチュラルな印象。

そういったANGRA古来の音像 + エドゥのヴォーカルスタイルがあるからか、時折アンドレ・マトス風に聞こえてきます。

トータルで見ると、ANGRA本来の姿が垣間見えることでオールドファンとしては微笑ましく感じる反面・・・キラーチューンが乏しいのが残念なところ。

オープニングを飾るイントロ[Viderunt Te Aquae] → 一転して疾走する[Arising Thunder]へ、という流れはANGRAのみならずこの手のバンドの黄金パターン。

が、いかんせん[Arising Thunder]の「どっかで聞いたことある」感、「ANGRAなら、もうひとひねり欲しいなぁ」感が残る。

[Awake From Darkness]のような、ANGRAらしいスタイルの素晴らしい曲もあるわけだから、ホントに惜しいのだ。

そして、リリース後に各所で侃々諤々となったエドゥのヴォーカルですが・・・。

ワタシはこのアルバムを聞いたときは、それほど衰えは感じませんでした。

上記のように、アンドレ・マトス的に聞こえる場面があったり、ハイトーンが控えめだったりしても、それはあくまでもアルバムのスタイルの中での表現方法だと思いました。

「そんなに衰えた衰えたって言うほどじゃねーじゃんか。まだまだ大丈夫だぜ」って思いました。

が。

その数カ月後、実際にステージで披露されたエデゥのパフォーマンスは、実際に黄金期のステージングが脳裏に焼きついているワタシにとっては非常に心苦しく残念なパフォーマンスでした。

・・・・ま、いつまでも全盛期の姿を引きずってちゃダメなんだけどね。我ながら。

とはいえ、改めて「本当に自分はANGRAが大好きなんだなぁ」と感じさせてくれたライブだったからこそ、エドゥにはこのまま衰えてほしくないのだ。

アンドレ・マトスが脱退して「もうANGRAは終わった」という崖っぷちから、アルバムタイトル通り劇的に「REBIRTH(再生)」した、あの時のように。

Arising Thunder

Awake From Darkness

2010年09月29日

悲劇の余韻の中で

若きバンドを襲った、ドラマーの急逝という悲劇。

その悲劇の余韻が残る中でリリースされたアルバムは・・・・。

AVENGED SEVENFOLD [Nightmare]

リリース前の訃報を耳にして、ファンは愕然としたと思う。

それほど熱狂的ファンではないワタシも驚いたけど、同時にアルバムでどんな表現をしてくるのか期待してた一面もあった。

激情迸る、怒りやアグレッションに満ちた作品になるのか。

慟哭と悲壮に包まれた、ヘヴィでメランコリックな作品になるのか。

で、最初に聴いた率直な感想はですね。「抑えてる」「落ち着いてる」といったものでした。

オールドスタイルのメタルと、モダンでヘヴィなメタルを上手にブレンドしてる彼らの個性は今回も発揮されてます。

スラッシーなスピード感もあり、欧州メタル的メロディでもあり、PANTERA的ヘヴィネスもあり・・・。

が、バラついてる印象は無くて、個々のパーツが緻密な計算の上でカッチリとロック(ROCKじゃなくてLOCKね)されているような印象です。

そのパーツごとには強烈なエナジーが封じ込められてるんだけど、そのカタマリが整然としていることで、この落ち着きに繋がっているのではないかと。

コンセプトアルバムじゃないんだろうけど、全体的な統一感があるように感じます。

急逝したドラマーの代役として、DreamTheaterのマイク・ポートノイが助太刀。

・・・いや、このアルバムリリース後にDreamTheaterを脱退しちゃったから、元DreamTheaterですね。

ワタシ自身が楽器を操れないヒトなので、シロート的感想で申し訳ないのですが、アルバムを聴いてる中ではマイク・ポートノイの存在は意外なほど薄め。

「そういえば、マイク・ポートノイだったな」ってフと思ったくらい。

DreamTheaterのライブで見られるような「アシュラマンかよ!」という手数の多さは控えめかと。

でも何度か聴いて、アルバム全体の整合性を感じる中でのタイトなリズムは、やはりさすがマイク。

この全体を支配する「LOCK」してる感に大きく関与してることは間違いないでしょうね。

オープニングを飾る[NIGHTMARE]は、正直最初に聴いたときは「この大事な作品の一曲目がコレかぁ。うーん・・・期待外れ。」と思いました。

が、聴けば聴くほど深い。重い。

その重さは曲調がヘヴィという次元ではなく、この曲の存在が重い。

アルバムのプロローグ、そして悲劇を乗り越えるための序曲と思えば、必要不可欠な曲だなと思います。

[Danger Line]はアルバム[City of Evil]の印象に近いメロディックな曲。個人的には「A7Xといえばこのタイプの曲だよね」という直感に一番近い曲です。

そしてなんといっても組曲のようなボリュームで感動を誘う[SAVE ME]が今作のハイライトでしょうか。

♪Tonight we all die young・・・と繰り返す歌詞が脳裏に焼きつきます。

トータルで言えば、[City of Evil]ほどキャッチーじゃない。

けど、聴き終えた後の余韻という意味では ROYAL HUNT の名作[PARADOX]を思い出すような心地よい疲労感。(ジャンル違っててゴメンね。)

ジャンル違いついでに言っちゃうと、一曲目の[NIGHTMARE]を聴いたときには、なぜか L'Arc-en-Ciel の[虹]を思い出したよ。(A7Xファンのヒト、ジャパメタと比べてゴメンね)

大きな節目での分岐点になりそうな曲・・・だからでしょうかね。

いったん立ち止まって、今現在を全て詰め込んで、新たにReSTARTを切っていく・・・そんな気概を感じるアルバム。いいアルバムですよ。

[City of Evil]の記事の時にも似たようなこと書いたけど・・・

若いロックファンとワタシのようなオッサンメタラーを繋いだり。

モダンロックファンとワタシのようなオールドスタイルメタルファンを繋いだり。

時にはパンクとメタルを繋いだりするかもしれないね。

そういったジャンルや年代を越えてくれる存在になってくれているような気がします。

LOUDPARKで来日してくれますが、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。

そしてマイク・ポートノイの・・・明日は・・・どっちだ・・・。(あしたのジョー風に)

Avenged Sevenfold - Nightmare

Avenged Sevenfold - Save Me

その悲劇の余韻が残る中でリリースされたアルバムは・・・・。

AVENGED SEVENFOLD [Nightmare]

リリース前の訃報を耳にして、ファンは愕然としたと思う。

それほど熱狂的ファンではないワタシも驚いたけど、同時にアルバムでどんな表現をしてくるのか期待してた一面もあった。

激情迸る、怒りやアグレッションに満ちた作品になるのか。

慟哭と悲壮に包まれた、ヘヴィでメランコリックな作品になるのか。

で、最初に聴いた率直な感想はですね。「抑えてる」「落ち着いてる」といったものでした。

オールドスタイルのメタルと、モダンでヘヴィなメタルを上手にブレンドしてる彼らの個性は今回も発揮されてます。

スラッシーなスピード感もあり、欧州メタル的メロディでもあり、PANTERA的ヘヴィネスもあり・・・。

が、バラついてる印象は無くて、個々のパーツが緻密な計算の上でカッチリとロック(ROCKじゃなくてLOCKね)されているような印象です。

そのパーツごとには強烈なエナジーが封じ込められてるんだけど、そのカタマリが整然としていることで、この落ち着きに繋がっているのではないかと。

コンセプトアルバムじゃないんだろうけど、全体的な統一感があるように感じます。

急逝したドラマーの代役として、DreamTheaterのマイク・ポートノイが助太刀。

・・・いや、このアルバムリリース後にDreamTheaterを脱退しちゃったから、元DreamTheaterですね。

ワタシ自身が楽器を操れないヒトなので、シロート的感想で申し訳ないのですが、アルバムを聴いてる中ではマイク・ポートノイの存在は意外なほど薄め。

「そういえば、マイク・ポートノイだったな」ってフと思ったくらい。

DreamTheaterのライブで見られるような「アシュラマンかよ!」という手数の多さは控えめかと。

でも何度か聴いて、アルバム全体の整合性を感じる中でのタイトなリズムは、やはりさすがマイク。

この全体を支配する「LOCK」してる感に大きく関与してることは間違いないでしょうね。

オープニングを飾る[NIGHTMARE]は、正直最初に聴いたときは「この大事な作品の一曲目がコレかぁ。うーん・・・期待外れ。」と思いました。

が、聴けば聴くほど深い。重い。

その重さは曲調がヘヴィという次元ではなく、この曲の存在が重い。

アルバムのプロローグ、そして悲劇を乗り越えるための序曲と思えば、必要不可欠な曲だなと思います。

[Danger Line]はアルバム[City of Evil]の印象に近いメロディックな曲。個人的には「A7Xといえばこのタイプの曲だよね」という直感に一番近い曲です。

そしてなんといっても組曲のようなボリュームで感動を誘う[SAVE ME]が今作のハイライトでしょうか。

♪Tonight we all die young・・・と繰り返す歌詞が脳裏に焼きつきます。

トータルで言えば、[City of Evil]ほどキャッチーじゃない。

けど、聴き終えた後の余韻という意味では ROYAL HUNT の名作[PARADOX]を思い出すような心地よい疲労感。(ジャンル違っててゴメンね。)

ジャンル違いついでに言っちゃうと、一曲目の[NIGHTMARE]を聴いたときには、なぜか L'Arc-en-Ciel の[虹]を思い出したよ。(A7Xファンのヒト、ジャパメタと比べてゴメンね)

大きな節目での分岐点になりそうな曲・・・だからでしょうかね。

いったん立ち止まって、今現在を全て詰め込んで、新たにReSTARTを切っていく・・・そんな気概を感じるアルバム。いいアルバムですよ。

[City of Evil]の記事の時にも似たようなこと書いたけど・・・

若いロックファンとワタシのようなオッサンメタラーを繋いだり。

モダンロックファンとワタシのようなオールドスタイルメタルファンを繋いだり。

時にはパンクとメタルを繋いだりするかもしれないね。

そういったジャンルや年代を越えてくれる存在になってくれているような気がします。

LOUDPARKで来日してくれますが、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。

そしてマイク・ポートノイの・・・明日は・・・どっちだ・・・。(あしたのジョー風に)

Avenged Sevenfold - Nightmare

Avenged Sevenfold - Save Me

2010年09月15日

売れ線でもいいじゃん

9月ですね。朝晩のムードはすっかり秋ですね。

日中はまだまだ暑いけど、出勤時と帰宅時は窓全開でサワヤカな風が吹き込んでくるようになった。

そんなサワヤカな風にも、猛暑の日差しにも合いそうなバランスのいいアルバムですかね。

AEROSMITH [PERMANENT VACATION]

歴史が長いから何作目か分からない・・・・では無責任なのでWiki・・・・1987年発表、9thだそうです。

ワタシは元々、AEROSMITHがキライだった。

正確に言うと「食わず嫌い」だった。

が、たまたま聞いたアルバム[GET A GRIP]でその先入観は打ち砕かれ、その反動もあって大好きになった。

だから、初期から入ったコアなファンじゃない。

その名作(個人的にね)の[GET A GRIP]が生まれる過程で、無くてはならなかった轍だと思うんだよね。このアルバム。

好きになってから昔のアルバムも聞いたけど、けっこう音楽性が異なってると思います。

明らかにこの頃のエアロは「売れる」アルバムを意識していますよね。

そのあたりがオールドファンからするとハナにつくかもしれませんね。

だけどワタシは、その「売れるアルバム」を目指したエアロが出会いでしたから、この頃のアルバム、好きです。

その後も聞いてるけど、やっぱりこの[PERMANENT VACATION]を序章として、[PUMP]を経て、[GET AGRIP]で大団円を迎えたかのようなスケール。この流れが大好きだ。

このアルバムには代表曲として知られる[ANGEL]が収録されていますね。

「自分の結婚式のBGMで使うぜ!!」 ・・・と気合を入れてたものの、意外と合うシチュエーションがなくて、結局使わなかったという思い出もあったりする。

で、他の曲もすんごくキャッチー。

アメリカンハード的な泥臭さやブルージーな味付けが所々に見え隠れしていますが、その風味は薄味。

が、心地よいノリ、盛り上げるホーンセクション。

で、疾走感・・・というと語弊があるかもしれませんが、心地よく身を委ねられるスピード感があるんだな。曲のスピード感じゃなくて、アルバムの全体の流れに。

素直に「いい曲だね」と思える曲が満載ですよ。

「産業ロックじゃん」と揶揄するのは簡単ですが、ハードロックファンにも洋楽ファンにも、もっといえば洋楽に縁がないような人でも聞けるアルバムってのは貴重だよね。

で、このクオリティだからね。

売れ線狙いに走っていたとしても「王道だな」と感じさせる貫祿。さすがだね。

Aerosmith - Dude (Looks Like A Lady)

Aerosmith - Angel

日中はまだまだ暑いけど、出勤時と帰宅時は窓全開でサワヤカな風が吹き込んでくるようになった。

そんなサワヤカな風にも、猛暑の日差しにも合いそうなバランスのいいアルバムですかね。

AEROSMITH [PERMANENT VACATION]

歴史が長いから何作目か分からない・・・・では無責任なのでWiki・・・・1987年発表、9thだそうです。

ワタシは元々、AEROSMITHがキライだった。

正確に言うと「食わず嫌い」だった。

が、たまたま聞いたアルバム[GET A GRIP]でその先入観は打ち砕かれ、その反動もあって大好きになった。

だから、初期から入ったコアなファンじゃない。

その名作(個人的にね)の[GET A GRIP]が生まれる過程で、無くてはならなかった轍だと思うんだよね。このアルバム。

好きになってから昔のアルバムも聞いたけど、けっこう音楽性が異なってると思います。

明らかにこの頃のエアロは「売れる」アルバムを意識していますよね。

そのあたりがオールドファンからするとハナにつくかもしれませんね。

だけどワタシは、その「売れるアルバム」を目指したエアロが出会いでしたから、この頃のアルバム、好きです。

その後も聞いてるけど、やっぱりこの[PERMANENT VACATION]を序章として、[PUMP]を経て、[GET AGRIP]で大団円を迎えたかのようなスケール。この流れが大好きだ。

このアルバムには代表曲として知られる[ANGEL]が収録されていますね。

「自分の結婚式のBGMで使うぜ!!」 ・・・と気合を入れてたものの、意外と合うシチュエーションがなくて、結局使わなかったという思い出もあったりする。

で、他の曲もすんごくキャッチー。

アメリカンハード的な泥臭さやブルージーな味付けが所々に見え隠れしていますが、その風味は薄味。

が、心地よいノリ、盛り上げるホーンセクション。

で、疾走感・・・というと語弊があるかもしれませんが、心地よく身を委ねられるスピード感があるんだな。曲のスピード感じゃなくて、アルバムの全体の流れに。

素直に「いい曲だね」と思える曲が満載ですよ。

「産業ロックじゃん」と揶揄するのは簡単ですが、ハードロックファンにも洋楽ファンにも、もっといえば洋楽に縁がないような人でも聞けるアルバムってのは貴重だよね。

で、このクオリティだからね。

売れ線狙いに走っていたとしても「王道だな」と感じさせる貫祿。さすがだね。

Aerosmith - Dude (Looks Like A Lady)

Aerosmith - Angel

2010年08月06日

天使萌え

このジャケット、気付く人なら「お、コレかぁ」と気付いてくれるんじゃないかな、と思う。

「聖」「中世ヨーロッパ」といったキーワードにトキメくワタシは、中世の街並や教会が大好きで、聖女や天使の絵画が大好きだ。

このバンドのジャケットは、そんなワタシを萌えさせる。

Twitterや、ひだっち内のロックサークルでアイコンに使わせて頂いてますよ。

とはいえ、わりと移り気なワタシは、どこでTwitterとかのアイコンを変えたくなるか分からないので、その前に紹介しとこ。と思ったのです。

AXENSTAR / Perpetual twilight

スウェーデン出身。1stですね。

「メロディック・スピードメタル」というコトバを聞いて想像できた音像。そうです。ソレです。そのまんまです。良くも悪くも。

キラドコ系のスピード感に哀愁のメロディ。

SONATA ARCTICAが登場する前後には、このテのバンドが雨後の筍のようにワサワサと出てきたもんでしたね。

DragonLand、DreamTale、Requiem・・・Highlord や Forgotten Talesあたりも同じカテゴリかなぁ。

となると、あの伝説(?)のバンドSkylarkもこのあたりにカテゴライズしてもいいのかも・・・

なんつーかなぁ。

パターン化された曲調、「ぬぁぁぁ!もう一つ突き抜けろよ!」という寸止め感、微妙なヴォーカル、「中の上」「中の中」「中の下」レベルを行ったりきたりのクオリティ。

本格派メタラーには「死ぬまでピロピロやってろや!」と斬り捨て御免でしょうね。

その歯がゆさが、その手のファンにはタマンナイものでしたね。

そんな中でも、ジャケットの美麗さとメロディの質の安定感ではアタマ一つ抜けてたような気がします。

アルバムの出来でいうと、次作となる2ndの[Far From Heaven]が一番好きなんですけどね。

その次作で開花するメロディセンスの礎が垣間見えるアルバムですね。

Axenstarって、なんだか中性的(中世じゃなくてね)な魅力があると思うんだよね。

スピード感はあるんだけど、ガツガツドカドカとしたアグレッションじゃなくて、穏やかに優しく繊細にメロディを紡いでるような。(悪い言い方をすれば、抑揚に乏しいとも言えるけどね)

だからといって静かなアルバムじゃないんだな。

その繊細なメロディと透明感、そして天使のジャケットが象徴するような浮遊感というか飛翔感というか高揚感というか。

(ちなみに、Axenstarのアルバムには全て天使が登場してますね)

っつっても、「しょせんB級じゃねーか」と言われると「はい。そうです。」と即答できるクオリティなのは否めないのですが、そのB級感とメロディの煌きとの危ういバランスが心地いいのだ。

1st~2nd あたりの Sonata Arctica が好きなら、きっとこの微妙なイモ臭さ(失礼)も含めて、「あぁ、これだったなぁ」というノスタルジーに浸れるんじゃないかと。

ちなみにワタシは、Sonata Arctica の最高傑作は1stだと思ってるヒトなので、この手のB級臭に全く抵抗がないヒトです。

逆に、あの落ち着きのなさと微妙な不安定感がダメなヒトは、以下のYouTubeもスルーしてくださいな。

axenstar - confess thy sin

「聖」「中世ヨーロッパ」といったキーワードにトキメくワタシは、中世の街並や教会が大好きで、聖女や天使の絵画が大好きだ。

このバンドのジャケットは、そんなワタシを萌えさせる。

Twitterや、ひだっち内のロックサークルでアイコンに使わせて頂いてますよ。

とはいえ、わりと移り気なワタシは、どこでTwitterとかのアイコンを変えたくなるか分からないので、その前に紹介しとこ。と思ったのです。

AXENSTAR / Perpetual twilight

スウェーデン出身。1stですね。

「メロディック・スピードメタル」というコトバを聞いて想像できた音像。そうです。ソレです。そのまんまです。良くも悪くも。

キラドコ系のスピード感に哀愁のメロディ。

SONATA ARCTICAが登場する前後には、このテのバンドが雨後の筍のようにワサワサと出てきたもんでしたね。

DragonLand、DreamTale、Requiem・・・Highlord や Forgotten Talesあたりも同じカテゴリかなぁ。

となると、あの伝説(?)のバンドSkylarkもこのあたりにカテゴライズしてもいいのかも・・・

なんつーかなぁ。

パターン化された曲調、「ぬぁぁぁ!もう一つ突き抜けろよ!」という寸止め感、微妙なヴォーカル、「中の上」「中の中」「中の下」レベルを行ったりきたりのクオリティ。

本格派メタラーには「死ぬまでピロピロやってろや!」と斬り捨て御免でしょうね。

その歯がゆさが、その手のファンにはタマンナイものでしたね。

そんな中でも、ジャケットの美麗さとメロディの質の安定感ではアタマ一つ抜けてたような気がします。

アルバムの出来でいうと、次作となる2ndの[Far From Heaven]が一番好きなんですけどね。

その次作で開花するメロディセンスの礎が垣間見えるアルバムですね。

Axenstarって、なんだか中性的(中世じゃなくてね)な魅力があると思うんだよね。

スピード感はあるんだけど、ガツガツドカドカとしたアグレッションじゃなくて、穏やかに優しく繊細にメロディを紡いでるような。(悪い言い方をすれば、抑揚に乏しいとも言えるけどね)

だからといって静かなアルバムじゃないんだな。

その繊細なメロディと透明感、そして天使のジャケットが象徴するような浮遊感というか飛翔感というか高揚感というか。

(ちなみに、Axenstarのアルバムには全て天使が登場してますね)

っつっても、「しょせんB級じゃねーか」と言われると「はい。そうです。」と即答できるクオリティなのは否めないのですが、そのB級感とメロディの煌きとの危ういバランスが心地いいのだ。

1st~2nd あたりの Sonata Arctica が好きなら、きっとこの微妙なイモ臭さ(失礼)も含めて、「あぁ、これだったなぁ」というノスタルジーに浸れるんじゃないかと。

ちなみにワタシは、Sonata Arctica の最高傑作は1stだと思ってるヒトなので、この手のB級臭に全く抵抗がないヒトです。

逆に、あの落ち着きのなさと微妙な不安定感がダメなヒトは、以下のYouTubeもスルーしてくださいな。

axenstar - confess thy sin

2009年12月04日

三周年なのに・・・

2006年12月4日のブログ開設から三周年を迎えてしまいました。

なんだか・・・・早いなぁ。

単純計算でワタシも三歳トシを重ねたわけですか。あー、ヤダヤダヤダヤダ。

何度か書いてることですが、このブログ、元々はビジネススキル向上&文章力向上&語彙増強が目的でした。

好きなこと書いてりゃ、それを表現して伝えるためにいろいろ工夫するようになるだろなと思ってました。

結果として・・・回数を重ねれば重ねるほど意気込みも文面もアバウトになって「ま、いっか」「こんなもんだろ」的あきらめムードが漂いだしたことは皮肉なもんです。

一応、単なる「日記・メモ」じゃなくて、他人サマに見られても恥ずかしくないような「文章」にしようと気をつけてはいるものの、さすがに三年も書いてるとパターン化、マンネリ化は不可避。

パターンにハマるのはイヤだなぁ・・・と思いつつ、壁を破れないでいます。

そんな時、やっぱり他の方のブログは参考になるなぁ。

別に何するわけでもないけど、何気なくブックマークから「ひだっち」をクリックしてウロウロしちゃうもんなぁ。

お気に入りのブロガーの方の記事を読むのも、すっかり朝の日課だし。

ブログで「交流」とか「オフ会」なんて絶対ムリ!ヤダ!

・・・って思ったのに、オフ会に出たり、遠方の方と知り合えたり。

ガリガリガリクソン風ニートから、ちょっぴりオトナの階段を登ってる気分です。

なんだかすっかり生活の一部だなぁ、ブログ。

・・・生活の一部とはいえ、家族および同僚および友人にはブログの件はナイショ。

ワタシの素顔を知ってしまった数少ない方々、くれぐれもご内密に・・・。

バローとか、図書館とか、さとうとかでメタルTを着た子連れのオッサンがいても見なかったことにしてください。

そんなわけで三周年を迎えたのに全く進化しない駄ブログですが、いつも見てくださる方、たまに見てくださる方、とにかく皆様に感謝感謝です。

で、自ら進歩の度合いを測るために、初回&一周年&二周年と同じアルバムを取り上げてきたわけですが・・・

全く進歩ないし。

さすがに飽きたし。

さすがに見てるかたもウンザリだろうし。

今回は同じバンドですが違うアルバムにしとこう。

ANGRA [HOLY LAND]

ANGRAといえば、アルバムなら[ANGELS CRY][REBIRTH]。

そして曲なら[CARRY ON][NOVA ERA]。

こう答える人は多いと思います。ワタシも大好きだし、ヒトサマに勧めるなら当然そうなる。

が。

ANGRAで一番好きなアルバムは? と聞かれれば [HOLY LAND] なのです。

[ANGELS CRY]の衝撃が冷めない中でリリースされた2nd。

流麗華麗クラシカルなヘヴィメタルという一番得意なフィールドから一歩踏み出した意欲作ですね。

疾走感と派手さは控えめ。

全編を支配するのは民族音楽的な彩りと静かな緊張感。

その緊張感は、ROYAL HUNTの名作[PARADOX]での息が詰まるような緊張感とは一線を画したもので・・・・凪の水面のような静けさを湛えている、といいましょうか。

明鏡止水。

そんなコトバが脳裏をよぎるのです。

そして時々顔を見せる不可思議なリズム&パーカッションとプログレッシブな薫り。

これは彼らのルーツであるブラジルのムードでしょうか。

[Z.I.T.O]のような典型的メタルチューンも配置されてはいるものの、アルバムのエッセンスにすぎない。

曲単位で言えば、この[Z.I.T.O]と[NOTHING TO SAY]が従来のANGRAのイメージに近いこともありインパクトはあります。

が、やはりハイライトチューンは[Carolina IV]でしょう。

ANGRAらしいスピード感と、新しいトライバルな空気が目まぐるしく交錯して構築されていく大曲。

美しくて瑞々しいのです。

曲の構成も。メロディも。アレンジも。

ワタシの中では、アンドレ・マトス在籍時のANGRAの世界の「完成形」だと思うのです。

1stアルバムのインパクト、そしてエドゥ加入後も素晴らしいアルバムをリリースしていることもあって、なんだかこのアルバムの評価が低い気がするんですよね。

実はコレこそがANGRAの原点であり、ブラジリアンメタルバンドとしての誇りなんだろなって思ってるんですが・・・。

ってことで四年目に突入する「ヘビメタパパの書斎」。

・・・今にして思えば、軽々しくつけたブログタイトルだな。

・・・ヘビメタってコトバ、キライなんだけどな。

・・・文字で書くとハズカシイな。

・・・やっぱ知り合いには教えられないな。

・・・そんなわけでヒッソリと四年目も続く。

・・・のか?

Angra - Carolina IV

なんだか・・・・早いなぁ。

単純計算でワタシも三歳トシを重ねたわけですか。あー、ヤダヤダヤダヤダ。

何度か書いてることですが、このブログ、元々はビジネススキル向上&文章力向上&語彙増強が目的でした。

好きなこと書いてりゃ、それを表現して伝えるためにいろいろ工夫するようになるだろなと思ってました。

結果として・・・回数を重ねれば重ねるほど意気込みも文面もアバウトになって「ま、いっか」「こんなもんだろ」的あきらめムードが漂いだしたことは皮肉なもんです。

一応、単なる「日記・メモ」じゃなくて、他人サマに見られても恥ずかしくないような「文章」にしようと気をつけてはいるものの、さすがに三年も書いてるとパターン化、マンネリ化は不可避。

パターンにハマるのはイヤだなぁ・・・と思いつつ、壁を破れないでいます。

そんな時、やっぱり他の方のブログは参考になるなぁ。

別に何するわけでもないけど、何気なくブックマークから「ひだっち」をクリックしてウロウロしちゃうもんなぁ。

お気に入りのブロガーの方の記事を読むのも、すっかり朝の日課だし。

ブログで「交流」とか「オフ会」なんて絶対ムリ!ヤダ!

・・・って思ったのに、オフ会に出たり、遠方の方と知り合えたり。

ガリガリガリクソン風ニートから、ちょっぴりオトナの階段を登ってる気分です。

なんだかすっかり生活の一部だなぁ、ブログ。

・・・生活の一部とはいえ、家族および同僚および友人にはブログの件はナイショ。

ワタシの素顔を知ってしまった数少ない方々、くれぐれもご内密に・・・。

バローとか、図書館とか、さとうとかでメタルTを着た子連れのオッサンがいても見なかったことにしてください。

そんなわけで三周年を迎えたのに全く進化しない駄ブログですが、いつも見てくださる方、たまに見てくださる方、とにかく皆様に感謝感謝です。

で、自ら進歩の度合いを測るために、初回&一周年&二周年と同じアルバムを取り上げてきたわけですが・・・

全く進歩ないし。

さすがに飽きたし。

さすがに見てるかたもウンザリだろうし。

今回は同じバンドですが違うアルバムにしとこう。

ANGRA [HOLY LAND]

ANGRAといえば、アルバムなら[ANGELS CRY][REBIRTH]。

そして曲なら[CARRY ON][NOVA ERA]。

こう答える人は多いと思います。ワタシも大好きだし、ヒトサマに勧めるなら当然そうなる。

が。

ANGRAで一番好きなアルバムは? と聞かれれば [HOLY LAND] なのです。

[ANGELS CRY]の衝撃が冷めない中でリリースされた2nd。

流麗華麗クラシカルなヘヴィメタルという一番得意なフィールドから一歩踏み出した意欲作ですね。

疾走感と派手さは控えめ。

全編を支配するのは民族音楽的な彩りと静かな緊張感。

その緊張感は、ROYAL HUNTの名作[PARADOX]での息が詰まるような緊張感とは一線を画したもので・・・・凪の水面のような静けさを湛えている、といいましょうか。

明鏡止水。

そんなコトバが脳裏をよぎるのです。

そして時々顔を見せる不可思議なリズム&パーカッションとプログレッシブな薫り。

これは彼らのルーツであるブラジルのムードでしょうか。

[Z.I.T.O]のような典型的メタルチューンも配置されてはいるものの、アルバムのエッセンスにすぎない。

曲単位で言えば、この[Z.I.T.O]と[NOTHING TO SAY]が従来のANGRAのイメージに近いこともありインパクトはあります。

が、やはりハイライトチューンは[Carolina IV]でしょう。

ANGRAらしいスピード感と、新しいトライバルな空気が目まぐるしく交錯して構築されていく大曲。

美しくて瑞々しいのです。

曲の構成も。メロディも。アレンジも。

ワタシの中では、アンドレ・マトス在籍時のANGRAの世界の「完成形」だと思うのです。

1stアルバムのインパクト、そしてエドゥ加入後も素晴らしいアルバムをリリースしていることもあって、なんだかこのアルバムの評価が低い気がするんですよね。

実はコレこそがANGRAの原点であり、ブラジリアンメタルバンドとしての誇りなんだろなって思ってるんですが・・・。

ってことで四年目に突入する「ヘビメタパパの書斎」。

・・・今にして思えば、軽々しくつけたブログタイトルだな。

・・・ヘビメタってコトバ、キライなんだけどな。

・・・文字で書くとハズカシイな。

・・・やっぱ知り合いには教えられないな。

・・・そんなわけでヒッソリと四年目も続く。

・・・のか?

Angra - Carolina IV

2009年11月18日

アニキmeetsギロッポン

アニキ、やってくれた。

アンドリューのアニキが、やってくれた。

アニキこと、ANDREW W.K といえば、やはりこのアルバムと[Party Hard]の印象が強い。

そのアニキ、日本の曲のカバーアルバムなんてのを出してたんだね。

知らなかったよ。

ANDREW W.K [一発勝負!]

1. KISEKI

2. GIROPPON

3. 羞恥心

4. リンダ リンダ

5. 小さな恋のうた

6. 学園天国

7. Runner

8. モニカ

9. ボヘミアン

10. ラヴ・イズ・オーヴァー

11. MY FIRST KISS

12. 哀 戦士

13. 島唄

14. スリル

全編、英語詩。

全編、アンドリューのムード。

なのに。

・・・なんだか違和感ないんだな、不思議と。

リンダリンダ、RUNNER、哀 戦士、スリルといった、原曲がそれなりに「ロック調」の曲なんか、ホントにサラっと流れちゃうくらいだ。

秀逸なのはボヘミアン、ラヴ・イズ・オーヴァー だな。

うーむ、昭和の歌謡曲、偉大ナリ。

で、MY FIRST KISS も素晴らしい。

MY FIRST KISS ・・・ タイトルだけで原曲が分かったヒトはエラい!

MY FIRST KISS ・・・ 私の最初のキス・・・最初のキス ・・・ 初めてのキス ・・・

はじめてのチュー!

いやー、コロ助の顔が浮かぶよ。

さらに、[GIROPPON]の盛り上がりがスゲぇ。

原曲は鼠先輩ってヒトだっけ。違ってたらスイマセン。1度か2度テレビでちょっぴり聞いた程度なので・・・けどインパクトはあったもんなぁ。

で、見事に哀愁のロックチューンに生まれ変わってます。

これは・・・

これは・・・

名曲だ!!

さぁ、みんなで ♪ POPOPOPO POPO~

アンドリューのアニキが、やってくれた。

アニキこと、ANDREW W.K といえば、やはりこのアルバムと[Party Hard]の印象が強い。

そのアニキ、日本の曲のカバーアルバムなんてのを出してたんだね。

知らなかったよ。

ANDREW W.K [一発勝負!]

1. KISEKI

2. GIROPPON

3. 羞恥心

4. リンダ リンダ

5. 小さな恋のうた

6. 学園天国

7. Runner

8. モニカ

9. ボヘミアン

10. ラヴ・イズ・オーヴァー

11. MY FIRST KISS

12. 哀 戦士

13. 島唄

14. スリル

全編、英語詩。

全編、アンドリューのムード。

なのに。

・・・なんだか違和感ないんだな、不思議と。