ヘビメタパパの書斎 › V

スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2012年05月02日

ブラジルの至宝、再び

「クラシカルなスピードメタル」・・・今となっては、それなりに音像も確立されてイメージしやすいジャンルだ。

が、そのジャンルが生まれるキッカケとなった(と思ってる)、ANGRAの1stアルバム[Angels Cry]を初めて聞いたその瞬間は衝撃的なものでした。

が、それはこのバンドがあったからだ。

そう思えば、このバンドが、このジャンルの源流だったのかもしれない。

VIPER [Theatre Of Fate]

ブラジル出身、「マトやん」こと、アンドレ・マトスがANGRAを生み出す前に在席していたバンドですね。

リリースは1991年。

今では「ブラジル」と言うと、磨けば光る原石がゴロゴロいる、そしてポテンシャルを秘めたバンドが埋もれている、そんなイメージがある。

が、当時は「ブラジル・・・サンバの南米でメタル・・・うーん」って程度でした。

そのブラジルから、こんなバンドが生まれてこようとは。

上述した通り、今となっては「クラシカルなメタル」はジャンルとして認識されていますが、彼らが登場した当時のシーンでは衝撃的でした。

基本は、ANGRAのベースになっている「クラシック+スピードメタル」ですね。

アンドレ・マトスのヴォーカルは、ANGRA時代よりもさらに線が細くて、あの「裏声なのかどうなのかハッキリしない微妙な高音域」が苦手な人には、やっぱり受入れづらいものかもしれません。

ワタシは大好きなんですけどね、この声。

叙情的イントロからスピードメタルに突入するあたりは、当時のジャーマンメタルファンには鉄板でありながらも、逆にその範疇からは抜け出していない感もあります。

が、VIPERはここにクラシカルなエッセンスを加味することで、ドラマ性を高めて個性を確立した。

単なるスピードメタルじゃないのだ。

イントロから続く[At Least A Chance]の間奏で用いられるパートは、ANGRAと比べると強引な感は否めないものの、後の名曲[EVIL WARNING]を想起させますね。

そして「クラシカルなメタル」という印象を決定づけているのが、ベートーヴェンの「月光」をモチーフにした[MOONLIGHT]でしょう。

VIPERといえばコレ!という方も多いのではないでしょうか。

バラードではありますが、聖・美・荘厳、そしてドラマティックに紡がれる名曲は、まちがいなく後のANGRAが生まれる礎になっていると言えるでしょう。

が、個人的に一番のハイライトだと思っているのが[Prelude To Oblivion]。

ダイナミックなオープニング、スピード感、そしてスピード一辺倒にならない途中の変拍子、美しいコーラス。

これまたANGRAに脈々と受け継がれていった血流でしょう。

このVIPER、アンドレ・マトスがANGRAを結成したことで一気に下火になっていったわけですが・・・

なんとマトやんが復帰しますよ。

ANGRAでは後任のエドゥ・ファラスキが素晴らしく、さらにアルバムも「まさにREBIRTH!!」という名作を生み出したことで「なんだ、マトやんいらないじゃん」と揶揄され・・・。

ソロでも鳴かず飛ばずで・・・。

ティモ・トルキやらウリ・カッシュやらと組んだSYNFONIAも空中分解状態(?)・・・。

(wikiによると解散してるようですが・・・)

マトやんのファンとしては、なんとか活躍の場が欲しいなーと思っていたところに、まさかのVIPER。

ツアーだけなのかアルバムを作るのか、まだ不透明ではありますが、今度こそ「マトやん安住の地」として再び輝いてくれることを願うばかりです。

Viper - Prelude To Oblivion

Viper - Moonlight

が、そのジャンルが生まれるキッカケとなった(と思ってる)、ANGRAの1stアルバム[Angels Cry]を初めて聞いたその瞬間は衝撃的なものでした。

が、それはこのバンドがあったからだ。

そう思えば、このバンドが、このジャンルの源流だったのかもしれない。

VIPER [Theatre Of Fate]

ブラジル出身、「マトやん」こと、アンドレ・マトスがANGRAを生み出す前に在席していたバンドですね。

リリースは1991年。

今では「ブラジル」と言うと、磨けば光る原石がゴロゴロいる、そしてポテンシャルを秘めたバンドが埋もれている、そんなイメージがある。

が、当時は「ブラジル・・・サンバの南米でメタル・・・うーん」って程度でした。

そのブラジルから、こんなバンドが生まれてこようとは。

上述した通り、今となっては「クラシカルなメタル」はジャンルとして認識されていますが、彼らが登場した当時のシーンでは衝撃的でした。

基本は、ANGRAのベースになっている「クラシック+スピードメタル」ですね。

アンドレ・マトスのヴォーカルは、ANGRA時代よりもさらに線が細くて、あの「裏声なのかどうなのかハッキリしない微妙な高音域」が苦手な人には、やっぱり受入れづらいものかもしれません。

ワタシは大好きなんですけどね、この声。

叙情的イントロからスピードメタルに突入するあたりは、当時のジャーマンメタルファンには鉄板でありながらも、逆にその範疇からは抜け出していない感もあります。

が、VIPERはここにクラシカルなエッセンスを加味することで、ドラマ性を高めて個性を確立した。

単なるスピードメタルじゃないのだ。

イントロから続く[At Least A Chance]の間奏で用いられるパートは、ANGRAと比べると強引な感は否めないものの、後の名曲[EVIL WARNING]を想起させますね。

そして「クラシカルなメタル」という印象を決定づけているのが、ベートーヴェンの「月光」をモチーフにした[MOONLIGHT]でしょう。

VIPERといえばコレ!という方も多いのではないでしょうか。

バラードではありますが、聖・美・荘厳、そしてドラマティックに紡がれる名曲は、まちがいなく後のANGRAが生まれる礎になっていると言えるでしょう。

が、個人的に一番のハイライトだと思っているのが[Prelude To Oblivion]。

ダイナミックなオープニング、スピード感、そしてスピード一辺倒にならない途中の変拍子、美しいコーラス。

これまたANGRAに脈々と受け継がれていった血流でしょう。

このVIPER、アンドレ・マトスがANGRAを結成したことで一気に下火になっていったわけですが・・・

なんとマトやんが復帰しますよ。

ANGRAでは後任のエドゥ・ファラスキが素晴らしく、さらにアルバムも「まさにREBIRTH!!」という名作を生み出したことで「なんだ、マトやんいらないじゃん」と揶揄され・・・。

ソロでも鳴かず飛ばずで・・・。

ティモ・トルキやらウリ・カッシュやらと組んだSYNFONIAも空中分解状態(?)・・・。

(wikiによると解散してるようですが・・・)

マトやんのファンとしては、なんとか活躍の場が欲しいなーと思っていたところに、まさかのVIPER。

ツアーだけなのかアルバムを作るのか、まだ不透明ではありますが、今度こそ「マトやん安住の地」として再び輝いてくれることを願うばかりです。

Viper - Prelude To Oblivion

Viper - Moonlight

2011年02月14日

神々しきバレンタイン

あぁ・・・バレンタイン。

まぁ、バレンタインといえばお菓子屋さんウホウホの時期ですよね。

ホワイトデーとかクリスマスとかハロウィンと同じで、「ほれほれ、買えや踊れや」とギョーカイの戦略に乗る日ですよね。

素直に「バレンタイン、ドキドキ!」と思える環境とは無縁だったので、むしろ「ケッ!」感満載の一日ですね。

・・・と毎年恒例のネガティブな思想は抜きにして。

・・・VALENTINEです。

バレンタインにVALENTINEっつーのは2度目かな。安直ですが、楽なので許してください。

一応昨年はヒネリを加えたつもりだから、原点回帰ってことで。

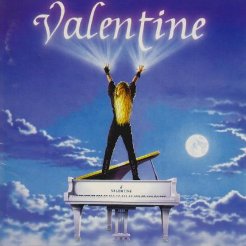

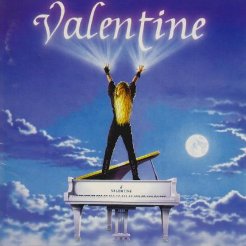

VALENTINE [VALENTINE]

オランダのゴージャス貴公子、ROBBY VALENTINE が名義を VALENTINE にして臨んだ3rd。

前作までの美しいハードポップ路線を継承し、その劇的世界と彼のナルシズムとが分かりやすい形で融合した「ロビー様ワールド、ここに極まれり」の作品。

もともと持ち合わせていた「QUEENっぽい」作風も、この作品が頂点でしょうね。いい意味で。

細かく小曲を挟んでいるあたりのムードも含めて。

とにかく全体を通しての印象は「前向き・ポジティブ・希望・未来」。

このあたりのキーワードはFREEDOM CALLに通じるものがあるわけですが、FREEDOM CALLの勇壮かつガッツ溢れるシンガロングとは異なり、彼の場合は自己陶酔ギリギリの美的世界。

受け付けない人は生理的に受け付けないかもしれませんね。

個々のメロディの質という意味では、1st、2nd、そしてこの後の4thも捨てがたいのですが、真骨頂! という意味ではコレでしょうね。

ジャケットを見ての通りの世界観。

ライブで、このポーズで登場した時には、失礼ながら「やっぱりやっちゃったよ!」という笑いが込み上げてきました。

いやいや、微笑ましいって意味でね。

ポジティブエナジーに満ちたハーモニー、ドラマティックでキャッチーで美しいメロディが印象的な[DREAMS NEVER DIE]はロビーの十八番ともいえるナンバー。

そして、オープニングにして最大の山場。

ROBBY VALENTINE 史上、至高の名曲と言っても過言ではない [GOD]。

聖書をイメージするような美しく崇高なバラード調のプロローグに導かれ、一気に爆裂疾走パートへ。そして再び美しいバラード調のエピローグを迎える・・・。

この1曲でアルバム1枚分の価値があるほどの大仰なストーリー。

QUEENの歴史を共有してきた人にとっては、辟易してしまうようなパロディっぷりかもしれませんが、ワタシは気にしませんよ。

人生における「泣ける曲ランキング」を挙げるとしたら必ず入ってくるであろう、まさにタイトル通りの神々しさ。

ワタシは人生の節目節目でこの曲を思い出すのです。

Valentine - God

まぁ、バレンタインといえばお菓子屋さんウホウホの時期ですよね。

ホワイトデーとかクリスマスとかハロウィンと同じで、「ほれほれ、買えや踊れや」とギョーカイの戦略に乗る日ですよね。

素直に「バレンタイン、ドキドキ!」と思える環境とは無縁だったので、むしろ「ケッ!」感満載の一日ですね。

・・・と毎年恒例のネガティブな思想は抜きにして。

・・・VALENTINEです。

バレンタインにVALENTINEっつーのは2度目かな。安直ですが、楽なので許してください。

一応昨年はヒネリを加えたつもりだから、原点回帰ってことで。

VALENTINE [VALENTINE]

オランダのゴージャス貴公子、ROBBY VALENTINE が名義を VALENTINE にして臨んだ3rd。

前作までの美しいハードポップ路線を継承し、その劇的世界と彼のナルシズムとが分かりやすい形で融合した「ロビー様ワールド、ここに極まれり」の作品。

もともと持ち合わせていた「QUEENっぽい」作風も、この作品が頂点でしょうね。いい意味で。

細かく小曲を挟んでいるあたりのムードも含めて。

とにかく全体を通しての印象は「前向き・ポジティブ・希望・未来」。

このあたりのキーワードはFREEDOM CALLに通じるものがあるわけですが、FREEDOM CALLの勇壮かつガッツ溢れるシンガロングとは異なり、彼の場合は自己陶酔ギリギリの美的世界。

受け付けない人は生理的に受け付けないかもしれませんね。

個々のメロディの質という意味では、1st、2nd、そしてこの後の4thも捨てがたいのですが、真骨頂! という意味ではコレでしょうね。

ジャケットを見ての通りの世界観。

ライブで、このポーズで登場した時には、失礼ながら「やっぱりやっちゃったよ!」という笑いが込み上げてきました。

いやいや、微笑ましいって意味でね。

ポジティブエナジーに満ちたハーモニー、ドラマティックでキャッチーで美しいメロディが印象的な[DREAMS NEVER DIE]はロビーの十八番ともいえるナンバー。

そして、オープニングにして最大の山場。

ROBBY VALENTINE 史上、至高の名曲と言っても過言ではない [GOD]。

聖書をイメージするような美しく崇高なバラード調のプロローグに導かれ、一気に爆裂疾走パートへ。そして再び美しいバラード調のエピローグを迎える・・・。

この1曲でアルバム1枚分の価値があるほどの大仰なストーリー。

QUEENの歴史を共有してきた人にとっては、辟易してしまうようなパロディっぷりかもしれませんが、ワタシは気にしませんよ。

人生における「泣ける曲ランキング」を挙げるとしたら必ず入ってくるであろう、まさにタイトル通りの神々しさ。

ワタシは人生の節目節目でこの曲を思い出すのです。

Valentine - God

2010年08月30日

サマソニ、メタル的視点

先日、今年のサマーソニック2010の映像を一部見ることができた。

メタル的視点だと、DreamTheaterとSLASHあたりが、まずアンテナに引っかかるところでしょうかね。

で、ドリムシの映像は無かったがSLASHは一部見ることができた。

今更説明する必要もないけど、GUNS N'ROSES で一時代を築いた、その主要メンバーだ。

意外なヒトが飛び入りしたとかいう後日談もあったようだが、それはメタルファンにとっては驚喜に至るほどではなかっただろうな、と思う。

SLASHのギター。GUNS N'ROSESの曲。たとえアクセル・ローズがいなくともコーフンは抑えられないよね。

で、スラッシュが[Sweet Child O' Mine] のイントロを爪弾きゃぁ、そりゃコーフンはさらに沸騰するさ。

改めてセットリストを見たら、GUNS N'ROSESの曲もいくつかやってくれたみたいだね。

Nightrain / Civil War / Sweet Child O' Mine / Paradise City ・・・・なんだ。この神選曲。

以前にも書いたけど、ガンズで一番好きな曲は [Civil War]だ。聴きたかったなぁ。

で、SLASH絡みというわけでコレを最近聞いてますよ。

Velvet Revolver [Contraband]

元ガンズのメンバー(スラッシュ/ダフ・マッケイガン/マット・ソーラム)を擁する、ガンズの血流を継ぐバンドですね。

アクセル・ローズという希有なフロントマンがいないとはいえ、ガンズファンにとっては「スーパーバンド」的位置づけではないでしょうかね。

リリース当時は、正直に言っちゃうと「アクセルがいないと、あの音を継承できない」と思ってたし、実際それほど聞き込んでなかったわけです。

が、改めて聞いてみたら、いいアルバムだね。

アクセルがガンズ名義でようやくリリースした[CHINESE DEMOCRACY]と比較すると、より興味深いね。

一言で言えば「ロックンロールの美味しいところを集めたアルバム」といったところでしょうかね。

彼らが刻んできた足跡とモダンさが上手くミックスされてるなという感じ。

所々にGUNS N'ROSESのエレメンツが散りばめられてはいるのですが、アクセルの声じゃないことで普遍的ロックファンにもアピールできるような王道ロックに仕上がっています。

ヴォーカルは Stone Temple Pilots のスコット・ウェイランド・・・だけど、Stone Temple Pilotsは聞いたことないんだ。ごめんよ。

派手さはないけど、安定感あるね。

で、このヴォーカルの声質もあってか、ガンズで聞かれたような「バッドボーイズR&R」的な爆発力は希薄。

あの焼けつくような暴発するようなエナジーは控えめだから、初期ガンズファンにはチト寂しいかもね。

これはガンズの幻影を引きずらないほうが楽しめるね。きっと。

そうは言いながらも耳は「ガンズらしさ」を追ってしまうのが悲しい性ではあるのですが、それもまた楽しみ方の一つでしょう。

[Use Your Illusion]の頃のガンズでも大丈夫!ってヒトなら、そのブルージーでメランコリックなサウンドは垣間見えるので楽しめるのではないかと思います。

[Sucker Train Blues]をサマソニでも披露してくれたらしいけど、聞いてみたかったよ。

Velvet Revolver - sucker train blues

You Got No Right -Velvet Revolver (こういうメロウな曲、好きさ)

メタル的視点だと、DreamTheaterとSLASHあたりが、まずアンテナに引っかかるところでしょうかね。

で、ドリムシの映像は無かったがSLASHは一部見ることができた。

今更説明する必要もないけど、GUNS N'ROSES で一時代を築いた、その主要メンバーだ。

意外なヒトが飛び入りしたとかいう後日談もあったようだが、それはメタルファンにとっては驚喜に至るほどではなかっただろうな、と思う。

SLASHのギター。GUNS N'ROSESの曲。たとえアクセル・ローズがいなくともコーフンは抑えられないよね。

で、スラッシュが[Sweet Child O' Mine] のイントロを爪弾きゃぁ、そりゃコーフンはさらに沸騰するさ。

改めてセットリストを見たら、GUNS N'ROSESの曲もいくつかやってくれたみたいだね。

Nightrain / Civil War / Sweet Child O' Mine / Paradise City ・・・・なんだ。この神選曲。

以前にも書いたけど、ガンズで一番好きな曲は [Civil War]だ。聴きたかったなぁ。

で、SLASH絡みというわけでコレを最近聞いてますよ。

Velvet Revolver [Contraband]

元ガンズのメンバー(スラッシュ/ダフ・マッケイガン/マット・ソーラム)を擁する、ガンズの血流を継ぐバンドですね。

アクセル・ローズという希有なフロントマンがいないとはいえ、ガンズファンにとっては「スーパーバンド」的位置づけではないでしょうかね。

リリース当時は、正直に言っちゃうと「アクセルがいないと、あの音を継承できない」と思ってたし、実際それほど聞き込んでなかったわけです。

が、改めて聞いてみたら、いいアルバムだね。

アクセルがガンズ名義でようやくリリースした[CHINESE DEMOCRACY]と比較すると、より興味深いね。

一言で言えば「ロックンロールの美味しいところを集めたアルバム」といったところでしょうかね。

彼らが刻んできた足跡とモダンさが上手くミックスされてるなという感じ。

所々にGUNS N'ROSESのエレメンツが散りばめられてはいるのですが、アクセルの声じゃないことで普遍的ロックファンにもアピールできるような王道ロックに仕上がっています。

ヴォーカルは Stone Temple Pilots のスコット・ウェイランド・・・だけど、Stone Temple Pilotsは聞いたことないんだ。ごめんよ。

派手さはないけど、安定感あるね。

で、このヴォーカルの声質もあってか、ガンズで聞かれたような「バッドボーイズR&R」的な爆発力は希薄。

あの焼けつくような暴発するようなエナジーは控えめだから、初期ガンズファンにはチト寂しいかもね。

これはガンズの幻影を引きずらないほうが楽しめるね。きっと。

そうは言いながらも耳は「ガンズらしさ」を追ってしまうのが悲しい性ではあるのですが、それもまた楽しみ方の一つでしょう。

[Use Your Illusion]の頃のガンズでも大丈夫!ってヒトなら、そのブルージーでメランコリックなサウンドは垣間見えるので楽しめるのではないかと思います。

[Sucker Train Blues]をサマソニでも披露してくれたらしいけど、聞いてみたかったよ。

Velvet Revolver - sucker train blues

You Got No Right -Velvet Revolver (こういうメロウな曲、好きさ)

2009年12月14日

身を預けてしまいたい

ジックリと音楽を楽しみたいときがある。

音楽がカラダに浸透してくるような感覚がスキで、キモチが穏やかな時にシンクロ率が高くなったときの高揚感はタマンナイ。

逆に、とにかく音の洪水に身を預けてしまいたいときもある。

何も考えず轟音の中に埋もれてしまいたくなる。

仕事でどん底の中にいるときとかね。

家庭内不協和音のときとかね。

最近、仕事で大きな転機があった。

それによって自分の生活がどうのこうのというレベルではないのだが、キモチか繋ぎきれなかったり、モチベーションが急激にブレたり・・・といった状況だ。

そんなときに、思い出すのだ。このアルバム。

METALLICA でもメロディアスすぎる。

Children Of Bodom でも軽い。

IN FLAMESやSLAYERでも何か足りない。

そんな時。

年に数回だけだけど登場してくるのが彼らのアルバムだ。

VADER [Litany]

ポーランド出身。

カテゴリとしてはデスメタルと呼んでいいでしょう。

かの惨劇の地ポーランドからこういった破壊力を持ったバンドが生まれたことに因縁めいたものを感じるのは私だけでしょうか。

恥ずかしながらハッキリとカミングアウトしますが、それほどVADERが大好きなわけじゃないので、何枚目のアルバムかも知りません。

それでも、ワタシにとっては重要なバンドなのです。

大砲をマシンガンの速度で撃ち込んでくるかのような圧殺力とアグレッション。

問答無用にブラストビートを刻むギター、破壊力抜群のツーバスを刻むドラム。

ただ乱暴なだけでなく、緻密な計算すら感じさせる音のカタマリ、音の洪水。

どの曲がイイ、どの曲がイマイチとかいう議論を全く必要としない。

ただひたすら轟音に沈み込んでいく快感。

聞かないときは全く聞かない。

ただ、時々カラダが求めるとコレしかない。

そんなアルバムなのです。

そういえば、「デスメタル」とカテゴライズしましたけどね。

とらえ方によっては「スラッシュメタルの究極形態」といっても過言ではないですね、コレは。

METALLICA/SEPULTURA/SLAYERあたりがお気に入りの方なら聞けるんじゃないでしょうかね。

[WINGS]

音楽がカラダに浸透してくるような感覚がスキで、キモチが穏やかな時にシンクロ率が高くなったときの高揚感はタマンナイ。

逆に、とにかく音の洪水に身を預けてしまいたいときもある。

何も考えず轟音の中に埋もれてしまいたくなる。

仕事でどん底の中にいるときとかね。

家庭内不協和音のときとかね。

最近、仕事で大きな転機があった。

それによって自分の生活がどうのこうのというレベルではないのだが、キモチか繋ぎきれなかったり、モチベーションが急激にブレたり・・・といった状況だ。

そんなときに、思い出すのだ。このアルバム。

METALLICA でもメロディアスすぎる。

Children Of Bodom でも軽い。

IN FLAMESやSLAYERでも何か足りない。

そんな時。

年に数回だけだけど登場してくるのが彼らのアルバムだ。

VADER [Litany]

ポーランド出身。

カテゴリとしてはデスメタルと呼んでいいでしょう。

かの惨劇の地ポーランドからこういった破壊力を持ったバンドが生まれたことに因縁めいたものを感じるのは私だけでしょうか。

恥ずかしながらハッキリとカミングアウトしますが、それほどVADERが大好きなわけじゃないので、何枚目のアルバムかも知りません。

それでも、ワタシにとっては重要なバンドなのです。

大砲をマシンガンの速度で撃ち込んでくるかのような圧殺力とアグレッション。

問答無用にブラストビートを刻むギター、破壊力抜群のツーバスを刻むドラム。

ただ乱暴なだけでなく、緻密な計算すら感じさせる音のカタマリ、音の洪水。

どの曲がイイ、どの曲がイマイチとかいう議論を全く必要としない。

ただひたすら轟音に沈み込んでいく快感。

聞かないときは全く聞かない。

ただ、時々カラダが求めるとコレしかない。

そんなアルバムなのです。

そういえば、「デスメタル」とカテゴライズしましたけどね。

とらえ方によっては「スラッシュメタルの究極形態」といっても過言ではないですね、コレは。

METALLICA/SEPULTURA/SLAYERあたりがお気に入りの方なら聞けるんじゃないでしょうかね。

[WINGS]

2008年03月21日

I believe in...

さ、一応「音楽」カテゴリにエントリしている私としては、退院後イッパツ目の音楽は触れないといけないでしょう。

I BELIEVE IN MUSIC / VALENTINE ‥ From [UNITED] Album

オランダのナルシスト貴公子、ロビー・バレンタインの確か4枚目かな。

キラキラとゴージャスに装飾された、きらびやかなサウンドは、彼のアルバムの中ではコレがピークでしょうか。

楽曲のクオリティでは1st~3rdに譲りますが‥。

静かなピアノパートと、ゴージャスかつ壮大でボリュームのあるコーラスのコントラスト。

サビでの力強いハーモニーは、心を震わせ感情を昂らせます。

I believe in music

I believe in love

I believe in all its magic

I believe in music

I believe in love

I believe we'll overcome

入院中、音楽から離れていた時に頭をグルグルと巡っていた、この歌詞。

チープだ、単純だ、安っぽい。そう言われても反論できないですね。

でもですね。

この単純な歌詞が、まさに私の心情を表していました。

愛する音楽が恋しい。

音楽のチカラに縋りたい。

やっぱり自分にとってはHeavyMetalこそが血であり肉であることを再認識しました。

‥っていっても、VALENTINEを「HeavyMetal」にカテゴライズできるのかは別ですが‥。

I BELIEVE IN MUSIC / VALENTINE ‥ From [UNITED] Album

オランダのナルシスト貴公子、ロビー・バレンタインの確か4枚目かな。

キラキラとゴージャスに装飾された、きらびやかなサウンドは、彼のアルバムの中ではコレがピークでしょうか。

楽曲のクオリティでは1st~3rdに譲りますが‥。

静かなピアノパートと、ゴージャスかつ壮大でボリュームのあるコーラスのコントラスト。

サビでの力強いハーモニーは、心を震わせ感情を昂らせます。

I believe in music

I believe in love

I believe in all its magic

I believe in music

I believe in love

I believe we'll overcome

入院中、音楽から離れていた時に頭をグルグルと巡っていた、この歌詞。

チープだ、単純だ、安っぽい。そう言われても反論できないですね。

でもですね。

この単純な歌詞が、まさに私の心情を表していました。

愛する音楽が恋しい。

音楽のチカラに縋りたい。

やっぱり自分にとってはHeavyMetalこそが血であり肉であることを再認識しました。

‥っていっても、VALENTINEを「HeavyMetal」にカテゴライズできるのかは別ですが‥。

2007年06月04日

Wedding Song

古~い友人の結婚式に参加してきました。

結構久々です、結婚式参列。

自分のときは、あんな風やこんな風だったなぁ…と思い出してしまいました。

自分が結婚するときには「絶対BGMはメタル系を使いたい!」との思いがありました。

…奥様にしてみれば、いい迷惑だ。

結果、各シーンで使う数曲のうち2曲は好きにしていいよ。ということになりました。

ま、一応「それなり」の曲をチョイスしないとなぁ。

自分一人の結婚式じゃないからなぁ、むしろ奥様のための結婚式だからなぁ。

「爽やか」「明るい」「重すぎない」…といったところに気をつけて、と。

で、実際に使った曲の一つが…

VAN HALEN [DREAMS]

キーボードで始まるイントロ。

徐々に盛り上がっていくメロディ。

サビでの魂を揺さぶる高揚感。

サミーの声が少し存在感ありすぎですが、ヨシとしよう。

この曲でお色直し後の入場(だった気がする…)をしたのですが、そりゃもう自分だけは「結婚して良かった!」とテンションあがりっぱなし。

自分の中では、ここが結婚式のクライマックスだった…というと言い過ぎでしょうか。

逆に,絶対に使いたい!間違いなくマッチする!と思っていたけど、いざイメージしたら難しいなぁ…と思ったのが

AEROSMITH [ANGEL]

この切ないメロディは入場/退場には寂しいし、ケーキ入刀には盛り上がりにくいかなぁ、家族への手紙なんてのはやらなかったし。

でも、きっとこの曲はどこかの結婚式で上手に使われているだろなとは思いますけどね。

結構久々です、結婚式参列。

自分のときは、あんな風やこんな風だったなぁ…と思い出してしまいました。

自分が結婚するときには「絶対BGMはメタル系を使いたい!」との思いがありました。

…奥様にしてみれば、いい迷惑だ。

結果、各シーンで使う数曲のうち2曲は好きにしていいよ。ということになりました。

ま、一応「それなり」の曲をチョイスしないとなぁ。

自分一人の結婚式じゃないからなぁ、むしろ奥様のための結婚式だからなぁ。

「爽やか」「明るい」「重すぎない」…といったところに気をつけて、と。

で、実際に使った曲の一つが…

VAN HALEN [DREAMS]

キーボードで始まるイントロ。

徐々に盛り上がっていくメロディ。

サビでの魂を揺さぶる高揚感。

サミーの声が少し存在感ありすぎですが、ヨシとしよう。

この曲でお色直し後の入場(だった気がする…)をしたのですが、そりゃもう自分だけは「結婚して良かった!」とテンションあがりっぱなし。

自分の中では、ここが結婚式のクライマックスだった…というと言い過ぎでしょうか。

逆に,絶対に使いたい!間違いなくマッチする!と思っていたけど、いざイメージしたら難しいなぁ…と思ったのが

AEROSMITH [ANGEL]

この切ないメロディは入場/退場には寂しいし、ケーキ入刀には盛り上がりにくいかなぁ、家族への手紙なんてのはやらなかったし。

でも、きっとこの曲はどこかの結婚式で上手に使われているだろなとは思いますけどね。

2007年02月13日

Valentine

明日はバレンタインデー。

個人的には、「また来ちゃったよ。この日が。」という感でイマイチ…。

なんだかお菓子メーカーの策略にハメられている感があって。

(いや、ホントは昔からチョコに縁がなかったヒガミなんですけどね。)

このタイミングだと、彼しかいません。

Robby Valentine。

10年以上前…この頃はネットショップなどといった便利なものもなく、高山市内でもHeavyMetalの品揃えは薄く、もっぱら可児や岐阜までCD漁りにいってたなぁ。

で、可児でこのCDを買い、車のCDチェンジャーへ入れて…

冒頭を飾る[The Magic Breeze]を初めて聴いた時の衝撃は凄まじかった。

美しいコーラスに導かれ、華麗なピアノが盛り上げていき、サビでは胸キュンの大コーラス。

全身に鳥肌→涙目→ガッツポーズ→生きてて良かった!誰かに伝えたい!でも誰もいない!

自分の音楽の歴史の中で「鳥肌度」ではトップクラスでしたね。

Robby Valentine は「オランダの貴公子」と呼ばれていました。

華麗、貴族、王子様。

そんな流麗でゴージャスな世界観と同居する、自己陶酔の世界。

ライブでは失笑寸前の素晴らしいパフォーマンス(褒め言葉のつもり)を魅せてくれました。

そういえば、今でこそ一応メジャーになった「K-1」、初期の頃は彼の曲がメインテーマでした。

K-1も徐々に市民権を得て、「おお、これで彼の音楽も脚光を浴びて…」と思っていた矢先、

現在のテーマソングに変えられてしまい…ま、このジャンル、所詮はそういう扱いってことかな。

個人的には、「また来ちゃったよ。この日が。」という感でイマイチ…。

なんだかお菓子メーカーの策略にハメられている感があって。

(いや、ホントは昔からチョコに縁がなかったヒガミなんですけどね。)

このタイミングだと、彼しかいません。

Robby Valentine。

10年以上前…この頃はネットショップなどといった便利なものもなく、高山市内でもHeavyMetalの品揃えは薄く、もっぱら可児や岐阜までCD漁りにいってたなぁ。

で、可児でこのCDを買い、車のCDチェンジャーへ入れて…

冒頭を飾る[The Magic Breeze]を初めて聴いた時の衝撃は凄まじかった。

美しいコーラスに導かれ、華麗なピアノが盛り上げていき、サビでは胸キュンの大コーラス。

全身に鳥肌→涙目→ガッツポーズ→生きてて良かった!誰かに伝えたい!でも誰もいない!

自分の音楽の歴史の中で「鳥肌度」ではトップクラスでしたね。

Robby Valentine は「オランダの貴公子」と呼ばれていました。

華麗、貴族、王子様。

そんな流麗でゴージャスな世界観と同居する、自己陶酔の世界。

ライブでは失笑寸前の素晴らしいパフォーマンス(褒め言葉のつもり)を魅せてくれました。

そういえば、今でこそ一応メジャーになった「K-1」、初期の頃は彼の曲がメインテーマでした。

K-1も徐々に市民権を得て、「おお、これで彼の音楽も脚光を浴びて…」と思っていた矢先、

現在のテーマソングに変えられてしまい…ま、このジャンル、所詮はそういう扱いってことかな。