ヘビメタパパの書斎 › J

スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2021年09月13日

おかえり。

「おかえり!」

まずはこれが第一声になるでしょうね。

私が愛したあの声が帰ってきてくれました。

CoExist / JAKOB SAMUEL

2021年リリース。

私のブログを時々のぞいて下さる方であれば、一時期私が熱狂的に推していたTHE POODLESという名前は見たことがあるのではないでしょうか。

2018年4月。

念願の、悲願の、初来日。

それから間もなく2019年。

バンドは解散を発表しました。

悲しさというよりは、ポッカリとココロに穴があいてしまったような。

寂しさというよりは、まだ信じたくなくてココロが彷徨っているような。

そんな状況は今も続いているように思います。

解散といっても、また戻ってきてくれる。

あくまで今は休止しているだけ。

休んでいるだけ。

そんな思いで待ち続けています。

:

:

そして2021年。

バンドとしてではありませんが、ヴォーカルであるヤコブが自身のソロアルバムで帰ってきてくれました。

他のメンバーもそれぞれの活躍をしていますが、やはりバンドの「声」が帰ってきてくれた意味は大きい。

そしてヤコブは変わらない。

一気に時計の針を巻き戻すかのようなマジカルな魅力がある。

止まっていた数年が一気に動き出したかのような錯覚に陥ります。

若干ヘヴィ&モダンなリフが力強く開幕を告げる[EVERY MINUTE EVERY HOUR]。

サビのメロディの展開はまさにTHE POODLES時代を想起させます。

が、曲の全体像で言えば「幹の強さ」がより強靱になったような印象ですね。

穏やかに語りかけるような歌いだしが痺れる[STAND BY YOU]。

少し甘めにメロディを撫でるサビがココロを揺らします。

ファンキーなグルーヴが耳に残る[HEY BROTHER]。

新しい機軸のようで、そういえばこういうエッセンスはTHE POODLES時代にも見え隠れしてたな‥と思うと、ホントに多彩なバンドだったんだなと再認識します。

1st~3rdの頃のファンであれば「これだよなぁ」と思ってくれるであろう[FAST LANE]。

歌詞といいドライヴ感といい、あの頃の躍動感を感じることができます。

個人的なハイライトは後半に畳みかける[FREAK][GHOST][HOME]の連続性。

やや陰影を孕みながらも希望が見えるようなメロディ。

時折シリアスなそのメロディをソウルフルに歌いあげるヤコブ。

とくに[HOME]での穏やかでありながら慟哭するかのようなメッセージ性は唯一無二。

トータルで聞き終えると、THE POODLESに私が求めていたものとは違う。

違うんだけど、すべての曲にそのエレメントが散りばめられている。

私はTHE POODLESを求めてこのアルバムを手にしたわけではない。

だから、私のココロに響くのは「THE POODLESらしさ」ではなく「今のヤコブ」の姿で、その姿にこそ胸を打たれる。

過去を投影しながらも今を力強く描いていると思います。

様々な思いが振り子のように揺れ動く。

その感覚がとても心地いい。

その心地よさをヤコブの声が後押ししてくれる。

そしてその心地よさは、やはり私がTHE POODLESで感じていたものであることを思い出すのです。

タイトルの「CoExist」は「共存」を意味するらしい。

今だからこそのタイトルでもあり、これからもTHE POODLESやファンと歩んでいく轍でもある‥と思いたいですね。

JAKOB SAMUEL / Home

まずはこれが第一声になるでしょうね。

私が愛したあの声が帰ってきてくれました。

CoExist / JAKOB SAMUEL

2021年リリース。

私のブログを時々のぞいて下さる方であれば、一時期私が熱狂的に推していたTHE POODLESという名前は見たことがあるのではないでしょうか。

2018年4月。

念願の、悲願の、初来日。

それから間もなく2019年。

バンドは解散を発表しました。

悲しさというよりは、ポッカリとココロに穴があいてしまったような。

寂しさというよりは、まだ信じたくなくてココロが彷徨っているような。

そんな状況は今も続いているように思います。

解散といっても、また戻ってきてくれる。

あくまで今は休止しているだけ。

休んでいるだけ。

そんな思いで待ち続けています。

:

:

そして2021年。

バンドとしてではありませんが、ヴォーカルであるヤコブが自身のソロアルバムで帰ってきてくれました。

他のメンバーもそれぞれの活躍をしていますが、やはりバンドの「声」が帰ってきてくれた意味は大きい。

そしてヤコブは変わらない。

一気に時計の針を巻き戻すかのようなマジカルな魅力がある。

止まっていた数年が一気に動き出したかのような錯覚に陥ります。

若干ヘヴィ&モダンなリフが力強く開幕を告げる[EVERY MINUTE EVERY HOUR]。

サビのメロディの展開はまさにTHE POODLES時代を想起させます。

が、曲の全体像で言えば「幹の強さ」がより強靱になったような印象ですね。

穏やかに語りかけるような歌いだしが痺れる[STAND BY YOU]。

少し甘めにメロディを撫でるサビがココロを揺らします。

ファンキーなグルーヴが耳に残る[HEY BROTHER]。

新しい機軸のようで、そういえばこういうエッセンスはTHE POODLES時代にも見え隠れしてたな‥と思うと、ホントに多彩なバンドだったんだなと再認識します。

1st~3rdの頃のファンであれば「これだよなぁ」と思ってくれるであろう[FAST LANE]。

歌詞といいドライヴ感といい、あの頃の躍動感を感じることができます。

個人的なハイライトは後半に畳みかける[FREAK][GHOST][HOME]の連続性。

やや陰影を孕みながらも希望が見えるようなメロディ。

時折シリアスなそのメロディをソウルフルに歌いあげるヤコブ。

とくに[HOME]での穏やかでありながら慟哭するかのようなメッセージ性は唯一無二。

トータルで聞き終えると、THE POODLESに私が求めていたものとは違う。

違うんだけど、すべての曲にそのエレメントが散りばめられている。

私はTHE POODLESを求めてこのアルバムを手にしたわけではない。

だから、私のココロに響くのは「THE POODLESらしさ」ではなく「今のヤコブ」の姿で、その姿にこそ胸を打たれる。

過去を投影しながらも今を力強く描いていると思います。

様々な思いが振り子のように揺れ動く。

その感覚がとても心地いい。

その心地よさをヤコブの声が後押ししてくれる。

そしてその心地よさは、やはり私がTHE POODLESで感じていたものであることを思い出すのです。

タイトルの「CoExist」は「共存」を意味するらしい。

今だからこそのタイトルでもあり、これからもTHE POODLESやファンと歩んでいく轍でもある‥と思いたいですね。

JAKOB SAMUEL / Home

2020年04月28日

まだ見ぬ名曲たち

ヘヴィメタルという沼に足を踏み入れて30年ほど。

まだまだ知らないバンドは埋もれているものだ。

こういう出会いがあると、まだ見ぬ(まだ聞かぬ)名曲たちに思いを馳せることができる。

JADED HEART [ Common Destiny ]

ドイツ出身。

以前から名前だけは目にしたことがあったものの、購入に至るタイミングがなくここまで来てしまいました。

そしてこのアルバムはWikiによると2013年リリースの11枚目。

1stアルバムが1994年。

こうして見るとコンスタントにリリースしているのがよくわかります。どうりで名前を見かけるわけですね。

たまたま[With You]を聞き、一目惚れ(一耳惚れ)。

そしてこのアルバムと最新作を購入しました。

音楽性はといえば、王道メロディアスハードロック。

ザックリ例えると、ちょっとハード路線のHaremScaremといった印象でしょうか。

カッチリとしていながらも甘美。

ストロングでありつつマイルド。

ほどよく中庸をいくサウンドは万人に心地よく響くのではないでしょうか。

ソウルフルなヴォーカルもサウンドにマッチ。

主張しすぎることなくバンドのサウンドを支えているように映ります。

オープニングを飾る[With You]。

上述した通り、メロハーファン必聴の極上チューン。

この一曲で虜になるメロハーファンは多いのではないでしょうか(私です)。

80'sを想起するキーボードとリフに導かれるイントロ。

サビのメロディ、ハーモニー。

ややダークかつミステリアスな間奏パートも魅力的。

初期BonJoviのようでもあり、TerraNovaのようでもあり、コーラスはHaremScarem的でもあり。

そういった美味しいところがパンパンにギュウギュウに詰め込まれた名曲です。

物憂げなメロディが印象的な[Into Tears]。

穏やかに優しくメロディーラインを撫でていくかのようなサビが胸に染みいります。

哀愁漂うギターソロも素晴らしい。

ややハードにドライヴする[Buried Alive]。

ハードロック感を前面に押し出しつつも、AOR的な印象も。

Aメロ~Bメロあたりではリチャード・マークスを思い出したりしました。

リフは硬質でありながら全体的な印象はあくまでも穏やかに耳を撫でる。こういったところがこのバンドの魅力でしょうか。

ライブで盛り上がりを見せそうな[Run And Hide]は初期のFairWarningを想起しますね。

[Are We Mental]はサビの歌詞の盛り上げ方がHELLOWEENの某曲と重なるわけですが、たしかにジャーマン的でしょうか。

PINKCREAM69あたりに通じるものがあるかもしれません。

そういえばサビの声質もデイヴィッド・リードマンに近いような‥。

「♪オーオーオー」のコーラスが心震わせる[Life is Bearutiful]。

こういった曲が終盤に配されることで最後までテンションを落とすことなくアルバム全体を引き締めています。

‥と、どうしても私が好きな路線の曲をクローズアップしてしまいますが、適度に緩急をつけつつも終始緊張感が持続するアルバムになっています。

その緊張感の中で惜しみなく放たれる美しいメロディーとコーラスが強いフックとなって耳に残ります。

ある意味では「優等生」的すぎる感もありますが、それでもこのクオリティはメロハーアルバムの中でも秀逸。

これから彼らを注目していきたいと思いますが‥アルバムリリースは現在14枚。

全部を知るには時間がかかりそうですが、少しづつ彼らの魅力を発見できるであろうワクワクは音楽好きで良かったと思わせてくれます。

Jaded Heart - With You (Official Video Clip)

まだまだ知らないバンドは埋もれているものだ。

こういう出会いがあると、まだ見ぬ(まだ聞かぬ)名曲たちに思いを馳せることができる。

JADED HEART [ Common Destiny ]

ドイツ出身。

以前から名前だけは目にしたことがあったものの、購入に至るタイミングがなくここまで来てしまいました。

そしてこのアルバムはWikiによると2013年リリースの11枚目。

1stアルバムが1994年。

こうして見るとコンスタントにリリースしているのがよくわかります。どうりで名前を見かけるわけですね。

たまたま[With You]を聞き、一目惚れ(一耳惚れ)。

そしてこのアルバムと最新作を購入しました。

音楽性はといえば、王道メロディアスハードロック。

ザックリ例えると、ちょっとハード路線のHaremScaremといった印象でしょうか。

カッチリとしていながらも甘美。

ストロングでありつつマイルド。

ほどよく中庸をいくサウンドは万人に心地よく響くのではないでしょうか。

ソウルフルなヴォーカルもサウンドにマッチ。

主張しすぎることなくバンドのサウンドを支えているように映ります。

オープニングを飾る[With You]。

上述した通り、メロハーファン必聴の極上チューン。

この一曲で虜になるメロハーファンは多いのではないでしょうか(私です)。

80'sを想起するキーボードとリフに導かれるイントロ。

サビのメロディ、ハーモニー。

ややダークかつミステリアスな間奏パートも魅力的。

初期BonJoviのようでもあり、TerraNovaのようでもあり、コーラスはHaremScarem的でもあり。

そういった美味しいところがパンパンにギュウギュウに詰め込まれた名曲です。

物憂げなメロディが印象的な[Into Tears]。

穏やかに優しくメロディーラインを撫でていくかのようなサビが胸に染みいります。

哀愁漂うギターソロも素晴らしい。

ややハードにドライヴする[Buried Alive]。

ハードロック感を前面に押し出しつつも、AOR的な印象も。

Aメロ~Bメロあたりではリチャード・マークスを思い出したりしました。

リフは硬質でありながら全体的な印象はあくまでも穏やかに耳を撫でる。こういったところがこのバンドの魅力でしょうか。

ライブで盛り上がりを見せそうな[Run And Hide]は初期のFairWarningを想起しますね。

[Are We Mental]はサビの歌詞の盛り上げ方がHELLOWEENの某曲と重なるわけですが、たしかにジャーマン的でしょうか。

PINKCREAM69あたりに通じるものがあるかもしれません。

そういえばサビの声質もデイヴィッド・リードマンに近いような‥。

「♪オーオーオー」のコーラスが心震わせる[Life is Bearutiful]。

こういった曲が終盤に配されることで最後までテンションを落とすことなくアルバム全体を引き締めています。

‥と、どうしても私が好きな路線の曲をクローズアップしてしまいますが、適度に緩急をつけつつも終始緊張感が持続するアルバムになっています。

その緊張感の中で惜しみなく放たれる美しいメロディーとコーラスが強いフックとなって耳に残ります。

ある意味では「優等生」的すぎる感もありますが、それでもこのクオリティはメロハーアルバムの中でも秀逸。

これから彼らを注目していきたいと思いますが‥アルバムリリースは現在14枚。

全部を知るには時間がかかりそうですが、少しづつ彼らの魅力を発見できるであろうワクワクは音楽好きで良かったと思わせてくれます。

Jaded Heart - With You (Official Video Clip)

2019年06月28日

木星からの神撃

ときどき、「これはこのバンドにとって大きな分水嶺になるかもしれない」というアルバムに出会います。

そんなとき、その節目を目の当たりにした喜びとトキメキが交錯します。

このアルバムも、そんなポジションになりそうな気配がします。

JUPITER [ Zeus~Legends Never Die~ ]

ヴィジュアル系を齧ったことがある方ならマストのバンドでしょうか。

Versaillesのメンバーを母体として結成されたバンド、このアルバムが3rdアルバムになりますかね。

Versailles時代のイメージは、KAMIJO(元 LAREINEですよ)の声質もあって、典型的な耽美系のヴィジュアル系サウンド。

そしてそこから派生したJUPITER。

最初に聞いたときは「‥なんだかちょっとボンヤリした感じだな」という印象でした。

ヴォーカルのZINの声質の印象でしょうかね。

とはいえ、基本的にはVersailles路線を踏襲。

音楽性もヴィジュアルも、美しく絢爛、華やかに麗しく。

「世界一美しいV系メタル」の冠にふさわしい音楽性でした。

ZINのヴォーカルにも徐々に慣れ、ライブを初めて見たときにはそのパフォーマンスに圧倒され、「このヴォーカルはライブで映えるタイプだ!」と明るい未来を確信したわけですが‥

そのライブの最中にZINが近々バンドを去ることを知りました。

なんてこった‥私にとってZIN & JUPITERを再認識できた夜に‥。

そしてZINのあとを引き継いだのが、元Concerto MoonのKUZE。

Concerto Moon、最近は聞いてなかったのでYOUTUBEでチェックしたのですが、「‥この声がJUPITERか‥大丈夫か‥?」という思いに駆られました。

が。

驚きのクオリティで不安を霧散させてくれました。

もちろんヴィジュアルはそのままに、サウンドは煌びやかな印象を継承しつつ、ややストレートに。

そのストレートに寄せてきたサウンドにKUZEのヴォーカルがフィット。

華やかな装飾をバンドイメージを損なわない程度に削ぎ落としたことで、ベクトルがハッキリした印象です。

Versailles時代からのファンにとっては、耽美な魅力が希薄になったと感じるかもしれませんね。

ただ、この方向性は間違いなくメタルファンにアピールできるのではないでしょうか。

荘厳なオープニングチューン[New World Order]は、最近のGALNERYUSのコンセプトアルバムのオープニングに似た高揚感を抱かせます。

その荘厳なムードから導かれる[Theory of Evolution]。

彼らが最も得意とする躁&飛翔系のスピードチューンですが、KUZEの声が入ってきたとたんに「お!」という心地よい違和感を覚えます。

いわゆる「ヴィジュアル系」のムードではないのだ。

一気に正統派メタルの色合いが濃くなっているのだ。

ANGRAを思わせるシンフォニックなサビでも、その独特の存在感は失われていません。

続く[Beyond the Horizon]は、いい意味でのJ-POP的な触感、歌詞が魅力的。

直線的な疾走感はその歌詞が示す通り、地平線の彼方へ一気に駆け抜けていくような爽快感を見せてくれます。

王道ヘヴィメタルチューンといえる[Straight into the Fire]。

洋楽メタルファンにもアピールできそうな曲ですが、そんな中にも彼ららしいアレンジを散りばめています。

ややダークに、ブルータルヴォイスを主軸に、DragonForceを思わせる疾走感を見せる[Tempest]。

サウンドが‥というより世界観がVersaillesに近いかな。

独唱に導かれて、一気に駆け出すオープニングがゾクゾクする[The Spirit within Me]。

リフの刻み方がDAHLIAの頃のX JAPAN的だなと感じます。

サビでのガッツ溢れるコーラス、ライブでの拳振り上げ必至ですね。

そしてまさかの[Tears of Sun]の再録。

この曲がリリースされたのは2017年。いかに現在のラインナップに自信があるか。

そしてその魅力を誇示しようとしているかが伝わってきます。

ZINバージョン、KUZEバージョン、どちらも魅力的ですが、この好みがそのままこのアルバムの好みに分かれるかもしれません。

クライマックスとなるラストは組曲形式。

はい、私の大好きな組曲ですね。たまりませんね。

[Zeus:I.Legend Never Die]は、このアルバムを象徴する素晴らしさ。

DragonGuardianの「旅立ちの朝」を思わせる昇天感に、胸の昂りが押さえられません。

仰々しいタイトル&ジャケットに負けていない重厚な内容。

「新たな一歩」を踏み出したと言えるのではないでしょうか。

ヴィジュアル系というヴェールの中から滲み出るヘヴィメタルスピリッツ。

このスピリッツが洋楽メタルファンにも響いてくれるといいなぁと思うのです。

Jupiter「Theory of Evolution」MV FULL

Jupiter「Zeus:Ⅰ.Legend Never Die」MV FULL

そんなとき、その節目を目の当たりにした喜びとトキメキが交錯します。

このアルバムも、そんなポジションになりそうな気配がします。

JUPITER [ Zeus~Legends Never Die~ ]

ヴィジュアル系を齧ったことがある方ならマストのバンドでしょうか。

Versaillesのメンバーを母体として結成されたバンド、このアルバムが3rdアルバムになりますかね。

Versailles時代のイメージは、KAMIJO(元 LAREINEですよ)の声質もあって、典型的な耽美系のヴィジュアル系サウンド。

そしてそこから派生したJUPITER。

最初に聞いたときは「‥なんだかちょっとボンヤリした感じだな」という印象でした。

ヴォーカルのZINの声質の印象でしょうかね。

とはいえ、基本的にはVersailles路線を踏襲。

音楽性もヴィジュアルも、美しく絢爛、華やかに麗しく。

「世界一美しいV系メタル」の冠にふさわしい音楽性でした。

ZINのヴォーカルにも徐々に慣れ、ライブを初めて見たときにはそのパフォーマンスに圧倒され、「このヴォーカルはライブで映えるタイプだ!」と明るい未来を確信したわけですが‥

そのライブの最中にZINが近々バンドを去ることを知りました。

なんてこった‥私にとってZIN & JUPITERを再認識できた夜に‥。

そしてZINのあとを引き継いだのが、元Concerto MoonのKUZE。

Concerto Moon、最近は聞いてなかったのでYOUTUBEでチェックしたのですが、「‥この声がJUPITERか‥大丈夫か‥?」という思いに駆られました。

が。

驚きのクオリティで不安を霧散させてくれました。

もちろんヴィジュアルはそのままに、サウンドは煌びやかな印象を継承しつつ、ややストレートに。

そのストレートに寄せてきたサウンドにKUZEのヴォーカルがフィット。

華やかな装飾をバンドイメージを損なわない程度に削ぎ落としたことで、ベクトルがハッキリした印象です。

Versailles時代からのファンにとっては、耽美な魅力が希薄になったと感じるかもしれませんね。

ただ、この方向性は間違いなくメタルファンにアピールできるのではないでしょうか。

荘厳なオープニングチューン[New World Order]は、最近のGALNERYUSのコンセプトアルバムのオープニングに似た高揚感を抱かせます。

その荘厳なムードから導かれる[Theory of Evolution]。

彼らが最も得意とする躁&飛翔系のスピードチューンですが、KUZEの声が入ってきたとたんに「お!」という心地よい違和感を覚えます。

いわゆる「ヴィジュアル系」のムードではないのだ。

一気に正統派メタルの色合いが濃くなっているのだ。

ANGRAを思わせるシンフォニックなサビでも、その独特の存在感は失われていません。

続く[Beyond the Horizon]は、いい意味でのJ-POP的な触感、歌詞が魅力的。

直線的な疾走感はその歌詞が示す通り、地平線の彼方へ一気に駆け抜けていくような爽快感を見せてくれます。

王道ヘヴィメタルチューンといえる[Straight into the Fire]。

洋楽メタルファンにもアピールできそうな曲ですが、そんな中にも彼ららしいアレンジを散りばめています。

ややダークに、ブルータルヴォイスを主軸に、DragonForceを思わせる疾走感を見せる[Tempest]。

サウンドが‥というより世界観がVersaillesに近いかな。

独唱に導かれて、一気に駆け出すオープニングがゾクゾクする[The Spirit within Me]。

リフの刻み方がDAHLIAの頃のX JAPAN的だなと感じます。

サビでのガッツ溢れるコーラス、ライブでの拳振り上げ必至ですね。

そしてまさかの[Tears of Sun]の再録。

この曲がリリースされたのは2017年。いかに現在のラインナップに自信があるか。

そしてその魅力を誇示しようとしているかが伝わってきます。

ZINバージョン、KUZEバージョン、どちらも魅力的ですが、この好みがそのままこのアルバムの好みに分かれるかもしれません。

クライマックスとなるラストは組曲形式。

はい、私の大好きな組曲ですね。たまりませんね。

[Zeus:I.Legend Never Die]は、このアルバムを象徴する素晴らしさ。

DragonGuardianの「旅立ちの朝」を思わせる昇天感に、胸の昂りが押さえられません。

仰々しいタイトル&ジャケットに負けていない重厚な内容。

「新たな一歩」を踏み出したと言えるのではないでしょうか。

ヴィジュアル系というヴェールの中から滲み出るヘヴィメタルスピリッツ。

このスピリッツが洋楽メタルファンにも響いてくれるといいなぁと思うのです。

Jupiter「Theory of Evolution」MV FULL

Jupiter「Zeus:Ⅰ.Legend Never Die」MV FULL

2009年01月23日

困る。困るのだ。

知人との会話の中で「○○って、ヘビメタ聴くんやって?」ってな会話になることがある。

で、ワタシが「そうなんですよ~」と答える。

そうすると、「どんなの聴くの?」って聴かれることになる。

困る。

困るのだ。

そのヒトが、どのへんのカテゴリを「ヘビメタ」と捉えているかが分からないのだ。

一般的には「髪の毛を立てて、化粧して、叫ぶ」ってなとこかもしれない。

そうなるとX-JAPANや聖飢魔Ⅱあたりなら邦楽だし大体分かってもらえるかも・・。

けど、HeavyMetal本来の姿ではないと思うのだ、アレは。(どっちも好きだけどね)

BON JOVIやAEROSMITHあたりなら、「あぁ、聴いたことある」くらいの反応はあるかも・・。

けど、自分の定義するところのHeavyMetalではないのだ。(どっちも好きだけどね)

世界的にはビッグネームなMETALLICAあたりの名前を出してみれば・・。

けど、このあたりのバンドから「ハァ?誰?ソレ?」的色合いの反応が増えてくる。

別にどれが正しいってわけじゃないけど、どのあたりのバンドをイメージして「こんなバンドや、あんなバンドを聴いてます」って答えていいのやら。

この忘新年会シーズン、カラオケで「○○クン、ヘビメタ歌ってよ」ってオチョクリ半分で振ってこられると・・。

困る。

さらに困るのだ。

仕方なくBON JOVIやSEX MACHINEGUNSあたりでお茶を濁すワタシはプライドのカケラもない。

ゴメンナサイ。

HEAVY METALとは何か。

どんなサウンドを指すのか。

コトバに表すのは難しい。

コトバで伝えるのは難しい。

そんなとき、ココロの中で「コレがメタルですよ。メタルの権化ですよ。メタルとイコールの同義語といっても過言じゃないですよ。」と言いたくなるのは、やっぱりコレなのだ。

JUDAS PRIEST [PAINKILLER]

確か社会人になって間もないころだっただろうか。

当時、X-JAPANやフツーの洋楽を聴いて過ごした学生時代を経て、BON JOVIやWHITESNAKE、HELLOWEENやTNTといった自分が今に至る礎となる音楽との出会いがあり、その頃にこのアルバムを聴いたんだった。多分。

衝撃だった。

まだ今ほど多種多様に幅広くハードロック/ヘヴィメタルを聴いてなかったにも関わらず「これがHeavy Metalだ!」と確信した。

当時、聴いていたジャパニーズメタルの類は全て霞んでしまった。

(ま、コレはコレで確立したジャンルとして好きだけどね。)

理屈で考えての結論じゃなく、本能レベルで「ホンモノのHeavyMetalだ」と思った。

で、アルバム発売から15年以上経過し、ワタシもそれなりにソノ手の音楽を聴き続けてきた。

が、その当時の「確信」は全くブレていない。それってスゴイことだなと思う。

やはりこのアルバム、この曲こそがHeavyMetalの教科書だと思う。

「ヘビメタって何?」と聞かれたら、「コレですよ」って言いたいのだ。言えないけど。

ダイナミックなドラムパートからスタートし、鋭利にメタリックに切り込んでくるギターのリフ。

ロブ・ハルフォードのヒステリックかつ破壊力抜群のヴォーカル。

ココロを激しく煽動するギターソロ。

徹頭徹尾メタリックな怒りに彩られた鋼鉄のサウンド。

JUDAS PRIESTが「鋼鉄神」「メタルゴッド」と呼ばれる面目躍如。

当時隆盛を誇ったスラッシュメタルに対する、彼らなりの「答え」だったと言われているけど、「答え」なんてもんじゃない。

この一撃で十把一絡げのスラッシュメタル勢を完全に凌駕しています。

正直なところ、JUDAS PRIESTを「プリースト最高!」と声高に叫ぶほど聞き込んでる訳じゃない。

ほとんどの曲が後追いだし、全てのアルバムを聞いてるわけでもない。

けど、このアルバムは別格です。

あの時代に、このアルバムに出会えたことに感謝。

そして未だ色褪せることない、唯一無二で孤高のメタルサウンドに感謝。

[PAINKILLER]

http://jp.youtube.com/watch?v=JAagedeKdcQ

で、ワタシが「そうなんですよ~」と答える。

そうすると、「どんなの聴くの?」って聴かれることになる。

困る。

困るのだ。

そのヒトが、どのへんのカテゴリを「ヘビメタ」と捉えているかが分からないのだ。

一般的には「髪の毛を立てて、化粧して、叫ぶ」ってなとこかもしれない。

そうなるとX-JAPANや聖飢魔Ⅱあたりなら邦楽だし大体分かってもらえるかも・・。

けど、HeavyMetal本来の姿ではないと思うのだ、アレは。(どっちも好きだけどね)

BON JOVIやAEROSMITHあたりなら、「あぁ、聴いたことある」くらいの反応はあるかも・・。

けど、自分の定義するところのHeavyMetalではないのだ。(どっちも好きだけどね)

世界的にはビッグネームなMETALLICAあたりの名前を出してみれば・・。

けど、このあたりのバンドから「ハァ?誰?ソレ?」的色合いの反応が増えてくる。

別にどれが正しいってわけじゃないけど、どのあたりのバンドをイメージして「こんなバンドや、あんなバンドを聴いてます」って答えていいのやら。

この忘新年会シーズン、カラオケで「○○クン、ヘビメタ歌ってよ」ってオチョクリ半分で振ってこられると・・。

困る。

さらに困るのだ。

仕方なくBON JOVIやSEX MACHINEGUNSあたりでお茶を濁すワタシはプライドのカケラもない。

ゴメンナサイ。

HEAVY METALとは何か。

どんなサウンドを指すのか。

コトバに表すのは難しい。

コトバで伝えるのは難しい。

そんなとき、ココロの中で「コレがメタルですよ。メタルの権化ですよ。メタルとイコールの同義語といっても過言じゃないですよ。」と言いたくなるのは、やっぱりコレなのだ。

JUDAS PRIEST [PAINKILLER]

確か社会人になって間もないころだっただろうか。

当時、X-JAPANやフツーの洋楽を聴いて過ごした学生時代を経て、BON JOVIやWHITESNAKE、HELLOWEENやTNTといった自分が今に至る礎となる音楽との出会いがあり、その頃にこのアルバムを聴いたんだった。多分。

衝撃だった。

まだ今ほど多種多様に幅広くハードロック/ヘヴィメタルを聴いてなかったにも関わらず「これがHeavy Metalだ!」と確信した。

当時、聴いていたジャパニーズメタルの類は全て霞んでしまった。

(ま、コレはコレで確立したジャンルとして好きだけどね。)

理屈で考えての結論じゃなく、本能レベルで「ホンモノのHeavyMetalだ」と思った。

で、アルバム発売から15年以上経過し、ワタシもそれなりにソノ手の音楽を聴き続けてきた。

が、その当時の「確信」は全くブレていない。それってスゴイことだなと思う。

やはりこのアルバム、この曲こそがHeavyMetalの教科書だと思う。

「ヘビメタって何?」と聞かれたら、「コレですよ」って言いたいのだ。言えないけど。

ダイナミックなドラムパートからスタートし、鋭利にメタリックに切り込んでくるギターのリフ。

ロブ・ハルフォードのヒステリックかつ破壊力抜群のヴォーカル。

ココロを激しく煽動するギターソロ。

徹頭徹尾メタリックな怒りに彩られた鋼鉄のサウンド。

JUDAS PRIESTが「鋼鉄神」「メタルゴッド」と呼ばれる面目躍如。

当時隆盛を誇ったスラッシュメタルに対する、彼らなりの「答え」だったと言われているけど、「答え」なんてもんじゃない。

この一撃で十把一絡げのスラッシュメタル勢を完全に凌駕しています。

正直なところ、JUDAS PRIESTを「プリースト最高!」と声高に叫ぶほど聞き込んでる訳じゃない。

ほとんどの曲が後追いだし、全てのアルバムを聞いてるわけでもない。

けど、このアルバムは別格です。

あの時代に、このアルバムに出会えたことに感謝。

そして未だ色褪せることない、唯一無二で孤高のメタルサウンドに感謝。

[PAINKILLER]

http://jp.youtube.com/watch?v=JAagedeKdcQ

2007年11月16日

自由奔放

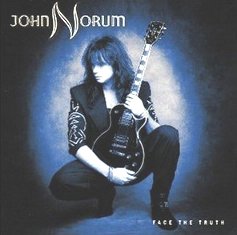

そしてEUROPE 繋がりでギターのジョン・ノーラムです。

JOHN NORUM / FACE THE TRUTH

これがですね。王道なんですね。

本当にHard Rockが好きなんだろなぁ…と思わせます。

冒頭を飾るアルバムタイトルチューン[Face The Truth]。

凄まじい爆発力です。

細かいゴタクは抜きにして、とにかく純粋に「カッコイイ!」。

ここでの自由かつアグレッシブなギターワークは、「EUROPEでは遠慮してた?モシカシテ?」といった勘繰りさえ言いたくなります。

このアルバムのヴォーカルにグレン・ヒューズを配したのも効果的ですね。

ジョーイ・テンペストのアルバムが、「声」「歌」に重点を置いたナチュラルなもの。

逆にジョン・ノーラムは「ロックギタリスト」であることを全面に出した正統派ハードロックスタイル。

BON JOVIでいうところのジョンとリッチーのように、やっぱりヴォーリストとギタリストのコントラストは面白い。

そのコントラストの接点がケミストリーを生み出すんだな。

ソロでもEUROPEでも他のセッションでもいいけど、「もう一花!」と思ってるんですけどねぇ。

JOHN NORUM / FACE THE TRUTH

これがですね。王道なんですね。

本当にHard Rockが好きなんだろなぁ…と思わせます。

冒頭を飾るアルバムタイトルチューン[Face The Truth]。

凄まじい爆発力です。

細かいゴタクは抜きにして、とにかく純粋に「カッコイイ!」。

ここでの自由かつアグレッシブなギターワークは、「EUROPEでは遠慮してた?モシカシテ?」といった勘繰りさえ言いたくなります。

このアルバムのヴォーカルにグレン・ヒューズを配したのも効果的ですね。

ジョーイ・テンペストのアルバムが、「声」「歌」に重点を置いたナチュラルなもの。

逆にジョン・ノーラムは「ロックギタリスト」であることを全面に出した正統派ハードロックスタイル。

BON JOVIでいうところのジョンとリッチーのように、やっぱりヴォーリストとギタリストのコントラストは面白い。

そのコントラストの接点がケミストリーを生み出すんだな。

ソロでもEUROPEでも他のセッションでもいいけど、「もう一花!」と思ってるんですけどねぇ。

2007年11月15日

ナチュラル

というわけで、EUROPE に続いて JOEY TEMPESTです。

誤解を恐れずに分かりやすくいえば…

BON JOVI におけるジョンとリッチー → EUROPE の ジョーイとジョン・ノーラム。

ジョンとリッチーのソロアルバムでのコントラストの違いを思い浮かべてみましょう。

このジョーイのソロを一言で現せば「ナチュラル」。

肩肘張らず自然体の彼の姿を映し出してくれています。

アコースティックにリラックスムード。

時折感じるアイリッシュ?ケルティック?なムードは北欧ならでは。

で、カントリーっぽいムードも感じたり。

BON JOVI の[LOST HIGHWAY]を「名作!」と言える人なら試してみる価値アリかもしれません。

EUROPEでのキャリアで、ある程度の地位まで駆け上がった彼の「原点回帰」でしょう。

当然、相方(?)のJOHN NORUM も近々取り上げようかと思ってます。

コッチがまたジョーイとは全く毛色が違う正統派ハードロックなんだな。

この二人の才能がベストな形でミックスして昇華すればさぞかし素晴らしいアルバムが…

と思うのですが、最近のEUROPEはモダンな方向へシフトしているそうで。(聴いてないけど)

もったいないなぁ。

「その才能こそが初期EUROPEじゃん!」と言われれば、所詮は過去の幻影なのかなと思ったり。

誤解を恐れずに分かりやすくいえば…

BON JOVI におけるジョンとリッチー → EUROPE の ジョーイとジョン・ノーラム。

ジョンとリッチーのソロアルバムでのコントラストの違いを思い浮かべてみましょう。

このジョーイのソロを一言で現せば「ナチュラル」。

肩肘張らず自然体の彼の姿を映し出してくれています。

アコースティックにリラックスムード。

時折感じるアイリッシュ?ケルティック?なムードは北欧ならでは。

で、カントリーっぽいムードも感じたり。

BON JOVI の[LOST HIGHWAY]を「名作!」と言える人なら試してみる価値アリかもしれません。

EUROPEでのキャリアで、ある程度の地位まで駆け上がった彼の「原点回帰」でしょう。

当然、相方(?)のJOHN NORUM も近々取り上げようかと思ってます。

コッチがまたジョーイとは全く毛色が違う正統派ハードロックなんだな。

この二人の才能がベストな形でミックスして昇華すればさぞかし素晴らしいアルバムが…

と思うのですが、最近のEUROPEはモダンな方向へシフトしているそうで。(聴いてないけど)

もったいないなぁ。

「その才能こそが初期EUROPEじゃん!」と言われれば、所詮は過去の幻影なのかなと思ったり。